Golda Malka Aufen, genannt Mascha, wird am 7. Juni 1907 in Chrzanów an der östlichen Grenze der Habsburger Monarchie geboren. Sie ist das erste Kind von Rozalja Chaja Aufen aus Szczucin und Fischel Engel aus Szydlow. Ein glückliches Kind ist sie nicht:

Und so von manchem Alpdruck mich befreit.

Was ich noch weiß aus jenen trüben Tagen,

Ist nur Erinnerung an Hörensagen.

1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges wandert die Familie nach Deutschland aus. Mascha ist 7 und es wird eine von vielen Fluchten und Umzügen in ihrem Leben sein. Kaum angekommen, wird ihr Vater als russischer Staatsbürger und daher feindlicher Ausländer bis zum Ende des Krieges in einem Lager interniert. Seine Frau und die Kinder müssen vier Jahre lang ohne ihn und in einem fremden Land auskommen. Zunächst leben sie in Frankfurt am Main, dann in Marburg. 1918, als der Vater endlich entlassen wird und eine Anstellung als Maschgiach in Aussicht hat, kommen sie nach Berlin. Aber auch hier fühlt sich Mascha zunächst heimatlos, fremd und verlassen.

Die Familie lebt wie andere arme Ostjuden im Scheunenviertel, in der Grenadierstraße. Mascha Aufen will nicht zu den Leuten dort gehören. Sie verschleiert ihre Herkunft, lernt Berlinern wie die Berliner, macht eine Bürolehre im jüdischen Arbeiterfürsorgeamt, belegt Abendkurse in Psychologie und Philosophie an der Universität und schreibt in ihrer Freizeit:

Ich bin als Emigrantenkind geboren

In einer kleinen, klatschbeflißnen Stadt,

Die eine Kirche, zwei bis drei Doktoren

Und eine große Irrenanstalt hat.

Mein meistgesprochnes Wort als Kind war »Nein«.

Ich war kein einwandfreies Mutterglück.

Und denke ich an jene Zeit zurück –

Ich möchte nicht mein Kind gewesen sein.

Im Ersten Weltkrieg kam ich in die achte

Gemeindeschule zu Herrn Rektor May.

Ich war schon sechs, als ich noch immer dachte,

Daß, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei.

Zwei Oberlehrer fanden mich begabt,

Weshalb sie mich, zwecks Bildung, bald entfernten.

Doch was wir auf der Hohen Schule lernten,

Ein Volk »Die Arier« ham wir nicht gehabt.

Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten

Der Jugend und vom ethischen Niveau.

Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten.

Ich aber leider trat nur ins Büro.

Acht Stunden bin ich dienstlich angestellt

Und tue eine schlechtbezahlte Pflicht.

Am Abend schreib ich manchmal ein Gedicht.

Mein Vater meint, das habe noch gefehlt.

Bei schönem Wetter reise ich ein Stück

Per Bleistift auf der bunten Länderkarte.

An stillen Regentagen aber warte

Ich manchmal auf das sogenannte Glück.

1928, mit 21, heiratet Mascha Saul Kaléko. Er ist Philologe und der zukünftige Verfasser mehrerer Hebräisch-Lehrbücher. Nun arbeitet sie nicht mehr im Büro, sondern hilft Kaléko bei seiner Dissertation. Zugleich findet sie Anschluss an die Künstler im Romanischen Café, und ein Jahr später erscheinen ihre ersten Gedichte – in der »Vossischen Zeitung« und im »Berliner Tageblatt«. Ihre »paar leuchtenden Jahre«, so wird sie diese Zeit später nennen, beginnen. Die Leser lieben ihre einfache, pointensichere Großstadtlyrik, ihre munteren und gescheiten Gedichte:

Die Dächer glühn als lägen sie im Fieber.

Es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt.

Grell sticht Fassadenlicht. Und hoch darüber

Erscheint der Vollmond schlechtrasiert und matt.

Ein Kinoliebling lächelt auf Reklamen

Nach Chlorodont und sieht hygienisch aus.

Ein paar sehr heftig retuschierte Damen

Blühn bunt am Hauptportal vorm Lichtspielhaus.

Laut glitzern Fenster auf der Tauentzien.

Man kann sich herrlich ziellos treiben lassen.

Da protzen Cafes mit dem bißchen Grün

Und geben sich nebst Efeu als <Terrassen>.

Zuweilen weht ein kleiner Schlager hin.

Gehorsam wippt es unter allen Bänken.

Ein altes Fräulein senkt das welke Kinn

Und muß an längstvergangne Liebe denken.

Wie seltsam, dass jetzt fern noch Dörfer sind,

In denen längst die letzte Uhr geschlagen,

Da noch zu lauten, nutzlos langen Tagen

Uns selbst die schönste Sommernacht gerinnt …

Mascha Kaleko ist knapp 1,52 m groß, hat lustig gesträubte schwarze Haare, kindlich runde dunkle Augen, ist frech, berlinert, und kaum jemand kann ihr widerstehen. Ihr Charme bezaubert und ihre ironischen Zeitgedichte und lyrischen Miniaturen aus dem Alltagsleben treffen den Ton der Zeit. Bald folgen regelmäßige Publikationen in renommierten Tageszeitungen. Sie liest im Rundfunk und tritt im literarischen Kabarett »Kü-Ka« auf. Für die »Welt am Montag« schreibt sie nun wöchentlich ein Gedicht und löst damit dort Erich Kästner ab.

Bald werden Kalékos musikalische Strophen auch vertont. Claire Waldoff trägt ihre, oft im Berliner Dialekt verfassten, Gedichte und Chansons vor. Hermann Hesse lobt die »aus Sentimentalität und Schnoddrigkeit großstädtisch gemischte, mokante, selbstironisierende Art der Dichtung« als eine »Art, die in Deutschland eigentlich ganz verschwunden ist«:

Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen

Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous.

Ein Irgendwas, – ’s ist nicht genau zu nennen –

Verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen.

Beim zweiten Himbeereis sagt man sich ›du‹.

Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage

Das Leuchten froher Abendstunden schon.

Man teilt die Alltagssorgen und die Plage,

Man teilt die Freuden der Gehaltszulage,

… Das übrige besorgt das Telephon.

Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen.

Zu Hause geht es nicht. Man wohnt möbliert.

– Durch das Gewirr von Lärm und Autorasen,

– Vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen

Geht man zu zweien still und unberührt.

Man küßt sich dann und wann auf stillen Bänken,

– Beziehungsweise auf dem Paddelboot.

Erotik muß auf Sonntag sich beschränken.

… Wer denkt daran, an später noch zu denken?

Man spricht konkret und wird nur selten rot.

Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen,

Und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus.

– Hat man genug von Weekendfahrt und Küssen,

Läßt man`s einander durch die Reichspost wissen

Per Stenographenschrift ein Wörtchen: ›aus‹!

Ja. Mascha Kalekos Dichtung ist Gebrauchslyrik – wie man sie zum Leben braucht. Lakonisch, treffsicher, mit ein paar Tropfen Sentimentalität – eine launige Mischung. Auch der Verleger Ernst Rowohlt ist begeistert: Im Januar 1933 erscheint Kalékos erstes Buch »Das lyrische Stenogrammheft« im Rowohlt Verlag. 1935 verlegt Rowohlt einen weiteren Band mit Gedichten und Prosa: »Kleines Lesebuch für Große«. Die Gedichtbände verkaufen sich wie geschnitten Brot. Es sind kleine Bestseller.

Ende 1936 bringt Mascha einen Sohn – Avitar – zur Welt. Erst nach der Geburt gesteht sie ihrem Mann, dass nicht er, sondern Vinaver der Vater des Kindes ist. Als er die Wahrheit erfährt, verhält sich Saul Kaléko wie ein Heiliger. Gerade das ist wahrscheinlich das Problem: er ist zu gut, zu brav, zu geduldig. Vielleicht ist er ihr auch nur zu langweilig. Vielleicht will er sie einfach nicht verlieren. Er ist auf jeden Fall bereit, Avitar als seinen eigenen Sohn großzuziehen. Aber aller Güte, aller Liebe zum Trotz, zieht sie mit dem Kind nach Steglitz zu Chemjo Vinaver, dem begabten Habenichts, und Saul Kaléko willigt in die Scheidung ein. Einige Tage später heiratet sie Chemjo. Ihren Nachnamen Kaléko behält sie bei:

Steht mein Bild wohl noch auf deinem Tisch?

Kramst du manchmal noch in meinen Briefen?

Ist das kleine Landhaus mit dem schiefen

Bretterdach auch jetzt noch malerisch?

Hast du immer noch kein Telephon?

Gibts auf dem Balkon noch Hängematten?

Spielt ihr manchmal noch die Schubertplatten

Auf dem altersschwachen Grammophon?

Gibts zum Tee noch immer Zuckerschnecken?

… Steht mein Bild wohl noch auf deinem Tisch?

Steht mein Bild …? – Ich hab’ es selbst zerrissen!

Glaub nur nicht, ich hätte deins vermißt.

Aber manchmal möcht man manches wissen,

Wenn man so mit sich alleine ist …

Als die Restriktionen gegen Juden zunehmen, verlassen Mascha und Chemjo mit ihrem kleinen Sohn im September 1938 Berlin. Ihr Ziel: New York. Es ist wie ein Wunder, schreibt Mascha später, dass sie noch um Haaresbreite den schrecklichen Hitler-Pogromen im November entronnen sind; die Nachrichten aus Deutschland seien schrecklich …

Auch Chemjo Vinaver versucht vergeblich, beruflich Fuß zu fassen. Da er kein Englisch spricht, unterstützt Mascha ihn als Managerin bei der Organisation seiner Konzerte. »Chemjo ist ein Genie. (Aber) er ist weltfremd. Er kann nur Musik machen«, schreibt sie. Doch auch mit Synagogenmusik ist kaum etwas zu verdienen. Der chronische Geldmangel schränkt den Bewegungsraum der kleinen Familie massiv ein. Bücher können sie sich nicht leisten, gehen deshalb in Bibliotheken. Manchmal fehlt sogar das Fahrgeld für die Bahn oder das Schulgeld für den kleinen Steven. Mascha ist in dieser Zeit tief unglücklich. Amerika wird nie ein richtiges Zuhause für sie. Im typisch ironischen Kaléko-Ton, nun aber mit einer bitteren Note, beschreibt sie ihre Situation:

Ich hatte einst ein schönes Vaterland,

So sang schon der Refugee Heine.

Das seine stand am Rheine,

Das meine auf märkischem Sand.

Wir alle hatten einst ein (siehe oben!)

Das frass die Pest, das ist im Sturm zerstoben.

O, Röslein auf der Heide,

Dich brach die Kraftdurchfreude.

Die Nachtigallen wurden stumm,

Sahn sich nach sicherm Wohnsitz um,

Und nur die Geier schreien

Hoch über Gräberreihen.

Das wird nie wieder wie es war,

Wenn es auch anders wird.

Auch wenn das liebe Glöcklein tönt,

Auch wenn kein Schwert mehr klirrt.

Mir ist zuweilen so als ob

Das Herz in mir zerbrach.

Ich habe manchmal Heimweh.

Ich weiss nur nicht, wonach.

Aber: »Darf man klagen? Nein! wir sind alle beieinander. Und überall ist Krieg. Krieg!«, schreibt Kaleko in ihr Tagebuch. Sie entrinnt dem Heimweh durch ihre Poesie, aber auch durch ihre Fürsorge für die Nächsten, für die Familie und für die wenigen Freunde, die noch geblieben sind. »Zur Heimat erkor ich mir die Liebe« heißt es nicht nur in einer Verszeile, es ist auch Mascha Kalékos gelebte Maxime:

Ausgesetzt

In einer Barke von Nacht

Trieb ich

Und trieb an ein Ufer.

An Wolken lehnte ich gegen den Regen.

An Sandhügel gegen den wütenden Wind.

Auf nichts war Verlaß.

Nur auf Wunder.

Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht,

Trank von dem Wasser das dürsten macht.

Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen,

Fror ich mich durch die finsteren Jahre.

Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.

1944, nach sechs Jahren in den USA beantragen Mascha Kaléko, ihr Mann und der Sohn die amerikanische Staatsbürgerschaft. Es ist eine pragmatische Entscheidung, keine des Herzens; Amerikanerin ist sie nicht geworden:

Es sprach zum Mister Goodwill

ein deutscher Emigrant:

»Gewiß, es bleibt dasselbe,

sag ich nun land statt Land,

sag ich für Heimat homeland

und poem für Gedicht.

Gewiß, ich bin sehr happy:

Doch glücklich bin ich nicht.«

Ihr fehlt die deutsche Sprache und ihr fehlt Berlin. In der Emigrantenzeitschrift »Aufbau« reimt sie: Ich bin, vor jenen ‘tausend Jahren’ /Viel in der Welt herumgefahren. / Schön war die Fremde, doch Ersatz. / Mein Heimweh hieß Savignyplatz … Doch dieser Savignyplatz, Berlin, Deutschland, hat sie ausgespuckt. Als das ganze Ausmaß der Schoa klar wird, schreibt Kaleko das Gedicht »Hoere Teutschland«:

Der Tag wird kommen, und er ist nicht fern,

Der Tag, da sie ans Hakenkreuz euch schlagen.

Da wird nicht eine Seele um euch klagen,

Und nicht ein Hund beweinen seinen Herrn. …

Geschändet habt ihr selbst die gute Erde.

Sie hat das Höllentreiben wohl gesehen.

Und auch die Raben wissen, was geschehen,

Als ihr wie Wölfe einfielt in die Herde.

Sie werden kommen aus dem Land im Osten,

Wo eure Panzertanks im Blute rosten.

Im Schlaf umzingeln werden euch die Scharen,

Die eurer Mordlust stumme Opfer waren.

Ihr Wimmern wird euch in den Ohren dröhnen,

Wenn sie vereint der Massengruft entsteigen.

Noch braust der Sturmwind, gegen euch zu zeugen.

Er hörte Nacht um Nacht das grause Stöhnen.

Grell schreit von eurer Stirn das rote Zeichen.

Verflucht auf ewig sei Germaniens Schwert!

Verhasst ward mir der Anblick eurer Eichen,

Die sich von meiner Brüder Blut genährt,

Verhasst die Aecker, die da blühn auf Leichen.

Wie hass ich euch, die mich den Hass gelehrt …

1945. Nach Kriegsende erscheint der Band »Verse für Zeitgenossen« mit Gedichten, die in den Exiljahren entstanden sind. Die Dichterin schickt ihn an Thomas Mann. Der Nobelpreisträger bedankt sich für ihre »ausdrucksvollen Gedichte« und wünscht, ihre »wohllautend-mokante Stimme« erklänge auch wieder in Deutschland, wo es gewiss weniger als je an Sinn dafür fehlen würde.

Auch dem ebenfalls nach New York emigrierten Alfred Polgar sendet sie einen Lyrikband. Polgar stellt den Kontakt zu Maschas früherem Verleger Ernst Rowohlt wieder her. Und der möchte ihre ersten beiden Bücher neu auflegen … Doch erst elf Jahre später, 1956, kommt es tatsächlich zu einer Neuauflage des »Lyrischen Stenogrammheftes«. Es ist Maschas Comeback. Anlässlich der Veröffentlichung fährt sie zum ersten Mal nach fast 18 Jahren Exil nach Deutschland. Ihre Gefühle und Eindrücke sind ambivalent.

Nach zwei Wochen steht ihr Buch auf der Bestseller-Liste. Drei Monate nach Erscheinen sind bereits vierzigtausend Exemplare verkauft. Martin Heidegger schreibt ihr: »Ihr Stenogrammheft sagt, daß Sie alles wissen, was Sterblichen zu wissen gegeben.«

Mascha wird zu Rundfunk- und Presseinterviews eingeladen. Sie wird herumgereicht, hält Vorträge und liest ihre Gedichte in vollen Sälen. Besonders aufregend ist das »Wiedersehen mit Berlin«:

Berlin, im März. Die erste Deutschlandreise,

Seit man vor tausend Jahren mich verbannt.

Ich seh die Stadt auf eine neue Weise,

So mit dem Fremdenführer in der Hand.

Der Himmel blaut. Die Föhren lauschen leise.

In Steglitz sprach mich gestern eine Meise

Im Schloßpark an. Die hatte mich erkannt.

Es ostert schon. Grün treibt die Zimmerlinde.

Wies heut im Grunewald nach Frühjahr roch!

Ein erster Specht beklopft die Birkenrinde.

Nun pfeift der Ostwind aus dem letzten Loch.

Und alles fragt, wie ich Berlin denn finde?

– Wie ich es finde? Ach, ich such es noch!

Ich such es heftig unter den Ruinen

Der Menschheit und der Stuckarchitektur.

Berlinert einer: »Ick bejrüße Ihnen!«,

Glaub ich mich fast dem Damals auf der Spur.

Doch diese neue Härte in den Mienen …

Berlin, wo bliebst du? Ja, wo bliebst du nur?

Berlin im Frühling. Und Berlin im Schnee.

Mein erster Versband in den Bücherläden.

Die Freunde vom Romanischen Café.

Wie vieles seh ich, das ich nicht mehr seh!

Wie laut »Pompejis« Steine zu mir reden!

Wir schluckten beide unsre Medizin,

Pompeji ohne Pomp. Bonjour, Berlin!

Die Reise ist ein Erfolg. Sie kommt wieder nach Deutschland, zwei Jahre später auch mit Chemjo Vinaver zusammen. Sie wohnen in Hotelzimmern, sogar wieder in der Bleibtreustraße, in der Mascha früher gewohnt hat. Sie möchte ihre alte Wohnung noch einmal sehen. Doch die neue Mieterin schlägt ihr die Tür vor der Nase zu. In Berlin kann sie sich nicht mehr zu Hause fühlen. Die Stadt bleibt für sie »ein wunder und ein guter Punkt in meinem Leben«.

Vor fast vierzig Jahren wohnte ich hier;

… Zupft mich was am Ärmel, wenn ich

So für mich hin den Kurfürstendamm entlang

Schlendere – heißt wohl das Wort.

Vierzig Jahre. Wie oft haben meine Zellen

Sich erneuert inzwischen

In der Fremde, im Exil.

New York, Ninety-Sixth Street und Central Park,

Minetta Street in Greenwich Village.

Und Zürich und Hollywood. Und dann noch Jerusalem.

Was willst du von mir, Bleibtreu?

Ja, ich weiß, Nein, ich vergaß nichts.

Hier war mein Glück zu Hause. Und meine Not.

Hier kam mein Kind zur Welt. Und mußte fort.

Hier besuchten mich meine Freunde

Und die Gestapo.

Nachts hörte man die Stadtbahnzüge

Und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan.

Was blieb davon?

Die rosa Petunien auf dem Balkon.

Der kleine Schreibwarenladen.

Und eine alte Wunde, unvernarbt.

1959 wird Mascha Kaléko in Deutschland für den Fontane-Preis nominiert. Sie ist zunächst hoch erfreut. Doch dann erfährt sie, dass ein Jury-Mitglied, Hans Egon Holthusen, in der Waffen-SS war, und lehnt die Auszeichnung ab. Ihre Haltung stößt mehrheitlich auf Unverständnis. Man versucht sie zu überreden. Sie bleibt bei ihrer Entscheidung. Einen Preis bietet man ihr nie wieder an.

Das Gedicht – »Ansprache an die Herren mit kurzem Gedächtnis« hat sie zwar nicht in diesem Zusammenhang geschrieben und es wurde auch nie veröffentlicht, aber es passt:

Lasst uns was gestern war vergessen!

– Die Folterqualen und das Blut.

In Dachau rauchen keine Essen.

Der Mensch ist gut.

Der Buchenwald blüht wieder friedlich.

Und was vorbei ist, ist vorbei.

Es wurd schon wieder so gemütlich

Wie einst im Mai.

Sanft ruht das sogenannte Weltgewissen.

Die edelen Herrenmenschen vom Ka-Zett

Erholen sich auf ihren Polsterkissen

Und schwimmen wieder oben, mit dem Fett.

Die Fackeln lohten und die gelben Sterne,

Als du erwachtest, Deutschland, sank die Nacht.

O Deutschland, deiner dacht ich in der Ferne,

Du hast mich lange um den Schlaf gebracht … (…)

1960 siedeln Mascha Kaleko und Chemjo Vinaver nach Israel um, weil er nur dort sein geplantes Standardwerk zur chassidischen Musik vollenden kann und weil er gesundheitlich angeschlagen ist und das New Yorker Klima nicht verträgt. Für die Dichterin wird es eine weitere schmerzvolle Emigration. Mascha sieht zwar ihre Familie wieder, aber bleibt fremd. Sie spricht kein Hebräisch. Von ihrem (deutschen) Publikum ist sie mehr oder weniger abgeschnitten. Geld verdient sie kaum. Und auch sie leidet zunehmend unter gesundheitlichen Problemen.

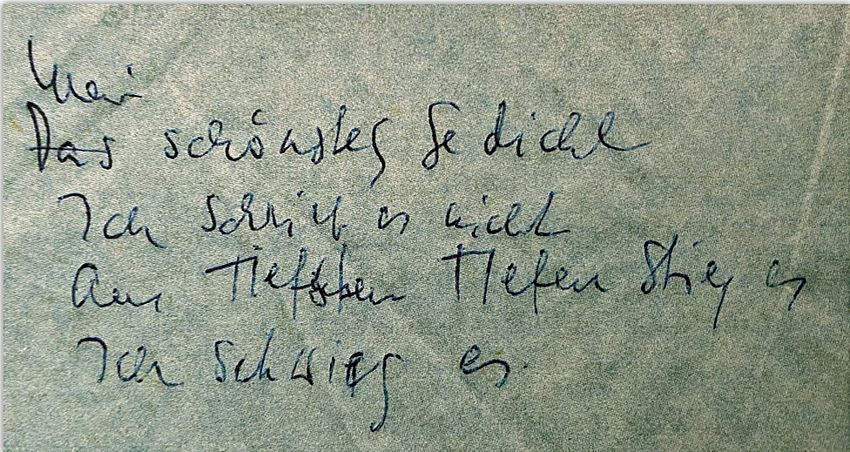

Dann die Katastrophe: Steven, ihr abgöttisch geliebter einziger Sohn – »Wir leben von seinen Telegrammen und Telefongesprächen«, schreibt sie, – künstlerisch begabt und erfolgreich – stirbt mit 31 Jahren völlig überraschend in den USA:

Kein Wort vermag Unsagbares zu sagen.

Drum bleibe, was ich trage, ungesagt.

Und dir zuliebe will ich nicht mehr klagen.

Denn du, mein stolzer Sohn, hast nie geklagt.

Und meinte hundert. Und ich habe keinen.

Daß man doch lernte, sich vor ihm zu neigen,

Der grausam nimmt, was er so zögernd gab.

Solang mein Herz schlägt, ist darin dein Grab.

Ich setze dir ein Mal aus purem Schweigen. –

Kein Wort. Kein Wort, Gefährte meiner Trauer!

Verwehte Blätter, treiben wir dahin.

Nicht, daß ich weine, Liebster, darf dich wundern,

Nur daß ich manchmal ohne Träne bin.

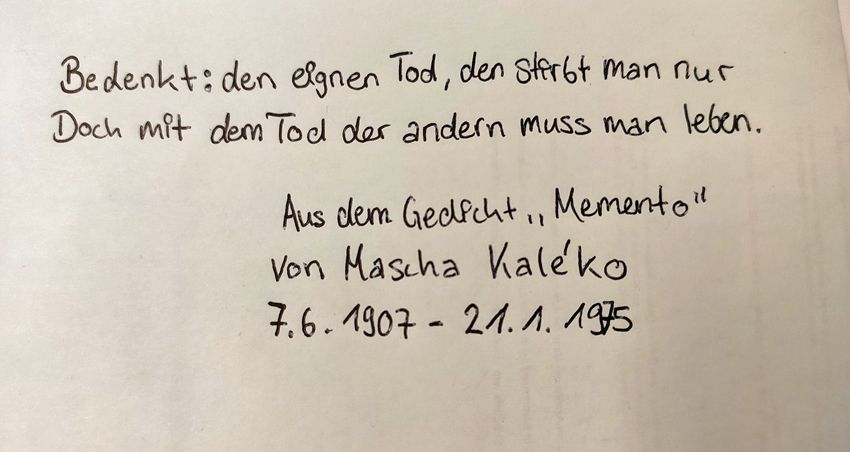

Mascha und Chemjo sind gebrochene Menschen. Sie ziehen sich immer weiter zurück. Chemjo erliegt fünf Jahre später einem Herzanfall. Jetzt steht Mascha vor einem Grad von Einsamkeit, vor dem sie sich schon lange gefürchtet hat. Sie waren, so beschreiben es Freunde, eine totale Einheit, und Mascha kann nicht ohne Chemjo leben:

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,

Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang

Und laß mich willig in das Dunkel treiben.

Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

Ich und Du wir waren ein Paar

Jeder ein seliger Singular

Liebten einander als Ich und Du

Jeglicher Morgen ein Rendezvous

Ich und Du wir waren ein Paar

Glaubt man es wohl an die 40 Jahr

Liebten einander im Wohl und Wehe

Führten die einzig mögliche Ehe

Waren so selig wie Wolke und Wind

Weil zwei Singulare kein Plural sind.