Tagebuchnotizen aus dem Ersten Weltkrieg

„Am Himmel hatte sich ein Gewitter eingestellt. Die Blitze zucken, der Donner rollt, dazwischen krachen die Kanonen und die Maschinengewehre knattern. Es war ein schönes Schauspiel, wenn’s nur nicht ernst wäre.“ Das notiert ein junger Mann aus Oesede am 20. April 1915 in sein Tagebuch. Er befindet sich an der vordersten Front in Galizien, kurz vor einer der entscheidenden Schlachten der Ersten Weltkriegs. Galizien ist ein Gebiet, dass man heute auf der Landkarte vergeblich sucht. Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte es zu Österreich-Ungarn. Dann besetzten russische Truppen das heute zu Südpolen und der Westukraine gehörende Gebiet mit der Hauptstadt Lwiw (Lemberg).

Das Bild des Ersten Weltkriegs ist stark von den Eindrücken von der Westfront geprägt, wie sie der Film „Im Westen nichts Neues“ zeigt. Doch die Verluste der Armeen und die Opfer unter der Zivilbevölkerung waren in Osteuropa noch viel höher. Der Krieg dort war kein Stellungskrieg wie im Westen, sondern ein Bewegungskrieg, bei dem sich die Fronten oft verschoben. So wurde Galizien wie Flandern zu einem Synonym für das Grauen des Ersten Weltkriegs.

Heinrich Tiemanns „Erlebnisse“ vom Krieg, die er in einem Tagebuch festhielt, sind andere, als Remarque sie schildert: Ein Bewegungskrieg mit Vormarsch und Offensiven. Doch der allgegenwärtige grausame Tod, Verletzungen, Hunger und der Kampf mit Ungeziefer gehörten überall zum Alltag der Soldaten an der Front. Und beide Geschichten, die fiktive und die reale, enden gleich: Mit der Meldung, dass es in einem Frontabschnitt im Westen nichts Neues gebe, oder, wie es aus dem Hauptquartier der Obersten Heeresleitung an dem Tag hieß, an dem Heinrich Tiemann in einem kleinen Dorf an der Ostfront fiel: „Die Lage ist im Allgemeinen unverändert“. Im Ersten Weltkrieg starben mehr als neun Millionen Soldaten, darunter über zwei Millionen aus Deutschland. Die einzelnen Soldaten waren nichts als anonymes Kanonenfutter.

Erich Maria Remarque ging es darum, die Sinnlosigkeit des Krieges zu zeigen, und so wie in der neuen Verfilmung seines Buches durch „schonungslos dokumentiertes Schlachtengeschehen als sinnentleertes Inferno (…) einen Krieg realistisch und ohne fragwürdiges Heldentum darzustellen“, so Heiko Schulze in der Filmbesprechung in der Osnabrücker Rundschau. Dieser Bericht soll einen der 90.000 Toten und Verwundeten der Kämpfe in Galizien im Sommer 1915 aus der Anonymität holen, anhand eines Tagebuches, dass der einfache Soldat während seines Fronteinsatzes schrieb und das den Weg von den Schlachtfeldern an der Ostfront des Jahres 1915 zurück zu seiner Familie in Oesede fand, die in diesem Krieg zwei von vier Söhnen verlor.

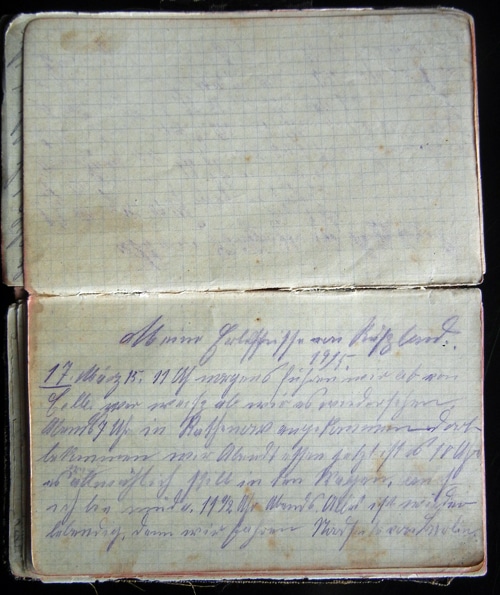

Titelbild: Heinrich Tiemann, 1915, hier: Familie Tiemann in Oesede Archiv Martina Sellmeyer

Titelbild: Heinrich Tiemann, 1915, hier: Familie Tiemann in Oesede Archiv Martina SellmeyerHeinrich Friedrich Tiemann wird als drittes von vier Kindern am 17. Juli 1894 in Möllers Kotten am Carl-Stahmer-Weg in Georgsmarienhütte geboren. Die Straße ist nach dem Gründer des Stahlwerks benannt, der Kotten nach dem Oeseder Bauern, dem er gehört. Der Kotten liegt an der Grenze zwischen dem bäuerlichen Oesede und dem Stahlwerk Georgsmarienhütte, wo die Tiemanns arbeiten. Daneben haben sie noch Ackerland gepachtet, auf dem sie Landwirtschaft betreiben. Nach der Arbeit „auf der Hütte“ geht es auf’s Feld, teils für den eigenen Bedarf, teils, um einen Teil der Miete und der Pacht für den Acker bei dem Oeseder Bauern Möller abzuarbeiten. Was Heinrich Tiemann vor dem Krieg beruflich machte, ist nicht bekannt. Sein jüngerer Bruder Josef war Schlosser und reparierte im Stahlwerk Lokomotiven.

„Mit brausendem Hurra“ über die Grenze nach Polen

Heinrich, der von seinen Freunden Heini gerufen wird, ist 20 Jahre alt, als er acht Monate nach Ausbruch des „Großen Krieges“ seinen Dienst in der Wehrmacht antritt. Der Kötterssohn führt ein Tagebuch, in dem er auch etliche Gedichte über das Leben an der Front notiert. Die Themen reichen von Läusen bis zur Liebe. „Meine Erlebnisse von Russland“ nennt er seine eigenen Aufzeichnungen. Wie ein Jahr später Erich Maria Remarque, damals noch einfach Erich Remark, wird er zusammen mit 13.000 „Soldaten von allen Sorten“ im Heidelager Munster ausgebildet. Von Celle fährt das preußische 232. Reserve-Infanterie-Regiment am 17. März 1915 an die Ostfront. Das Regiment, das zur Brigade Russland der 107. Infanterie-Division gehört, soll als Verstärkung nach einer der schwersten Niederlagen des Ersten Weltkriegs, der desaströsen Winterschlacht in den Karpaten, dienen, die 800.000 Tote, Verwundete und Vermisste gekostet hat. Um 11 Uhr morgens verlassen die Rekruten Celle: „Wer weiß ob wir es wieder sehen,“ schreibt Heinrich. Er weiß, dass er vielleicht in den Tod fährt.

Sein sechs Jahre älterer Bruder Johann ist schon seit dem ersten Kriegsjahr 1914 mit einem Pionierkommando an der Front. Er steckt in den Schützengräben an der Westfront, „von oben bis unten voll Schlamm, so daß es oben aus den Stiefeln kam“. Er hat den Eltern Anfang Januar 1915 von vielen Gefallenen in seiner Kompanie und einem schweren Gefecht im Dezember berichtet, „schrecklichen Stunden da die Granaten und die Gewehrkugeln nur so hagelten“ und es bei seiner Kompanie sechs Tote und 28 Verwundete gab. Unterwegs gibt es für Heinrich und seine Kameraden auf dem Weg an die Front warmen Kaffee und Butterbrot. Am 18. März 1915 um vier Uhr nachmittags fahren die Soldaten „mit brausendem Hurra“ bei Kalisch (Kalisz) über die polnische Grenze. Hier sind die Schrecken des Krieges zu sehen, gesprengte Brücken, umgestürzte Lokomotiven und überall Schützengräben. „Man sieht nur Soldaten, andere Wesen sieht man nicht.“ Die deutschen Truppen hatten nach dem Abzug der russischen Verbände zu Beginn des Krieges die Stadt systematisch niedergebrannt und zerstört. Kalisz ist bis heute ein Symbol für den sinnlosen Zerstörungswahn im Krieg und gilt als die polnische Stadt, die im Ersten Weltkrieg am meisten zerstört wurde.

„Wo manchen die Tränen kamen“

„Auch Heinrich wird vielleicht noch große Augen machen, denn in Rußland soll es noch sehr kalt sein“, schrieb sein Bruder Johann den Eltern am 24. März von der Front im Westen. Tatsächlich ist es in den Waggons, mit denen Heinrich und seine Kameraden an die Front gebracht werden, sehr kalt. Die Soldaten sind froh, als sie um zwei Uhr nachmittags nach dreitägiger Fahrt ihr Ziel erreichen. Noch sind sie auf das „Abenteuer Krieg“ gespannt und freuen sich: „Endlich gibt’s Waffen!“ Abends müssen russische Gefangene versorgt werden. Wie Remarques Protagonist Paul Bäumer, der russischen Kriegsgefangenen begegnet, und feststellt, ein einziger Befehl habe sie zu Feinden gemacht, und ein Befehl könne sie wieder in Freunde verwandeln, klingt aus Heinrichs Eintragung kein Hass, als er bei seiner Begegnung mit Russen nur notiert: “Sangen vorzüglich.“ Das ändert sich schon einen Tag später, als er unter russischen Beschuss gerät. Jetzt spricht er von den „Bestien“, die „dauernd knallen“.

Am 21. März ist Frühlingsanfang, „für uns aber Kriegsanfang“, schreibt Heinrich in sein Tagebuch. Nach einem Feldgottesdienst geht es zu den Schützengräben. Schon im Laufgraben pfeifen Heinrich und seinen Kameraden die Kugeln um die Köpfe. Abends um zehn kommt er wieder zum Schreiben – er hat Wache im Schützengraben. Nach nur einem Tag an der Front hat die Kompanie bereits vier Verwundete. Am nächsten Abend um sechs Uhr bringen die Sanitäter einen Schwerverwundeten. Eine Stunde später ist er tot. „Schuss durch beide Augen“ notiert Heinrich Tiemann. Für den Bauernjungen aus Oesede ist dies die erste Begegnung mit dem Tod im Krieg, die wie bei allen Soldaten an der Front bald zum Alltag für ihn wird.

Die gegnerischen Soldaten sind so nahe, dass die Männer der Kompanie hören können, wie sie abends singen. „Hatten sogar schöne Musik, Mandoline und Pfeife. Wir singen deutsche Lieder und man musste unwillkürlich an die Heimat denken.“ Neben dem russischen Gegner gibt es einen Feind, mit dem die Soldaten jeden Tag erbittert kämpfen – die Läuse. Hilfe bringt nur ein Bad – doch das gibt es an der Front nur selten. Die Läuse beschäftigen Heinrich und seine Kameraden so sehr, dass sie ihnen mehrere Gedichte widmen, mit Zeilen wie: „Wenn die Wanzen mit den Läusen Walzer tanzen“.

Am 28. März gibt es morgens Kirchgang, in einer richtigen Kirche, die Heinrich sehr schön findet. Nach dem Gottesdienst folgt das Exerzieren, wie jeden Tag. Der 30. März ist für Heinrich ein guter Tag: „Wir Katholiken hatten morgens Beichte und Kommunion. Der Feldgeistliche hielt eine schöne Ansprache, wo manchen die Tränen kamen. Nachher hatten wir wieder Exerzieren.“ Wie Paul Bäumer in Remarques Roman scheint Heinrich Tiemann von dem Besuch eines hochrangigen Militärs an der Front wenig beeindruckt, wenngleich es bei ihm nicht gleich der Kaiser selber, sondern einer seiner Feldherren ist, „seine Excellenz von Schäffer“, der die Truppe am 31. März 1915 besucht. Danach rückt das Regiment ab. Wohin, schreibt Heinrich nicht, weil er es vermutlich nicht weiß. Die Soldaten sind nur Schachfiguren, die in diesem Krieg hin und hergeschoben werden – auf mühsamen, kräftezehrenden Märschen, die er anschaulich beschreibt.

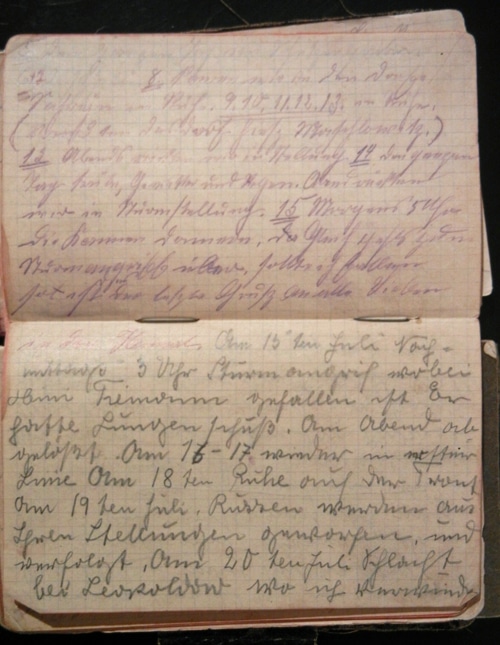

„Drei von meinen Kameraden durch Granate getötet“

Eine Woche später, am 1. April, wird es in der neuen Stellung „ungemütlich“, wie er lakonisch notiert: „Die Granaten und Schrapnelle schlagen direkt beim Schützengraben ein. Drei von meinen Kameraden durch Granate getötet. So mancher sieht hier am Morgen die Sonne aufgehen, aber nicht am Abend wieder untergehen.“ Dank der offiziellen Verlustliste des Regiments lassen sich diesen ersten Toten Namen zuordnen: Es sind die Musketiere Hermann Beckmann aus Vierrode, Hermann Eggers aus Edendorf und Dietrich Senken aus dem Teufelsmoor bei Bremen. Nachts hat Heinrich Tiemann wieder Wache, „wo es nicht besonders war“. „Nicht besonders“ bedeutet Lebensgefahr. „Da pfiffen die Kugeln ganz unheimlich“, hält er fest. Die Toten seiner Kompanie können zu diesem frühen Zeitpunkt des Krieges noch anständig begraben werden, auf einem von einem Pionierregiment angelegten Friedhof, der in einem Wald „mit herrlichem Tannenduft“ liegt. „Hier ruht schon so mancher Kamerad“, schreibt Heinrich, und beschreibt im schönsten Osnabrücker Idiom ausführlich den Friedhof. „Alle hatten ein schönes Kreuz wo der Name draufstand. Rund drum zu war ein Naturgeländer gebaut von Birkenholz. Als wir am Friedhof ankamen wurde ein Kamerad von der 239. beerdigt. Ein Herzschuss, der Feldgeistliche hielt eine Ansprache. Und mancher von uns ging mit dem Gedanken vom Friedhof: Wer weiß – vielleicht betten sie auch dich einst zur Ruh fern von all den Lieben in der Heimat – aber so Gott es will.“ Heinrich kommt aus einer gläubigen katholischen Familie.

Bei Erich Maria Remarque gibt es keine Erwähnung der vielen Feldgottesdienste, die für Heinrich Tiemann so wichtig waren. Doch an Ostern, einem der höchsten katholischen Feiertage, findet kein Gottesdienst statt. Der Tag ist für Heinrich nicht leicht. „So einen Ostertag hab’ ich noch nicht mehr erlebt. Wir mussten den ganzen Tag schwer arbeiten. Hoffentlich feiern wir den nächsten Ostern besser und zu Hause.“ Er bleibt in Verbindung mit der Heimat, erkundigt sich bei welchen Einheiten Freunde sind, und bekommt nach drei Monaten die erste Post zugestellt, Karten und einen Brief, ja sogar ein kleines Paket mit einer Wurst.

Ein weiterer Kamerad wird verwundet. Die Soldaten an der Front lernen, mit der Todesgefahr zu leben, die zu ihrem Alltag gehört. „Wir pfiffen, während der Tod uns mit seiner Sense rasierte“, schrieb der britische Dichter Wilfred Owen im Ersten Weltkrieg. Die allgegenwärtige Lebensgefahr schlägt sich in auch in der Sprache von Heinrich Tiemanns Tagebuch nieder. Lakonisch vermerkt er am 16. April: „Nachmittags wurden wir von etwas Infantriefeuer belästigt.“ Mehr Angst als vor dem Tod haben die Soldaten vor den furchtbaren Verletzungen und Todesarten die sie jeden Tag sehen, und die Heinrich Tiemann nicht ohne Grund genau beschreibt. Schüsse durch den linken Unterarm, in das Gesäß, durch den Hals oder ins Herz erfüllen die Soldaten mit Schrecken, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch Granaten zerrissen werden wie an anderen Frontabschnitten.

Beerdigung an der Front, Sammlung John Bodsworth

Beerdigung an der Front, Sammlung John Bodsworth„Es war furchtbar, die Erde dröhnte“

Eine Karte an seinen Bruder Johann an der Front in Frankreich kommt als unzustellbar zurück, Heinrich befürchtet, dass er „fürs Vaterland“ gefallen ist. Das ist das einzige Mal, dass dieser patriotische Begriff in seinem Tagebuch vorkommt – als Zitat der offiziellen Todesmeldungen. Ein Gedicht mit patriotischen Anklängen, dass einzige dieser Art, dass sich in Heinrichs Tagebuch findet, endet mit der Inschrift: „Er tat seine Pflicht“ auf dem Grabkreuz eines Soldaten. So mag auch Heinrich Tiemann seinen Kriegsdienst aufgefasst haben. „Das Nationalgefühl des Muschkoten besteht darin, daß er hier ist“, heißt es bei Remarque. „Aber damit ist es auch zu Ende.“ Am 25. April wird Heinrich Tiemanns 11. von der 12. Kompanie abgelöst, bleibt aber in der Nähe der Front. In den nächsten Tagen wechselt sich das ständige Exerzieren mit Feldgottesdiensten im Wald ab: „Während die Kanonen in der Nähe donnerten, hielt der Feldgeistliche ein feierliches Hochamt.“ Bei den Gottesdiensten wird auch der Gefallenen gedacht.

Heinrichs Bruder Wilhelm schreibt und bestätigt Heinrichs Befürchtung, dass sein Bruder Johann gefallen ist. Heinrich hat keine Zeit zum Trauern. Nachts unternimmt seine 11. Kompanie einen Sturmangriff, während die feindliche Artillerie ununterbrochen auf die vorstürmenden Soldaten feuert. Heinrich beschreibt, wie Erich Maria Remarque, den für den Ersten Weltkrieg typischen Schrecken anhaltenden Trommelfeuers: „Es war furchtbar, die Erde dröhnte.“ In Remarques Roman muss Paul Bäumers Kompanie drei Tage lang unter solchem starken Artilleriefeuer in einem Graben ausharren. In der Neuverfilmung von Edward Berger erleben die jungen Soldaten so einen ersten Angriff durch die Franzosen. Der erfahrene Soldat Katczinsky erklärt ihnen, was das ist: „Eine Feuerwalze. Alle paar Minuten verschiebt sich das Granatfeuer nach vorne, und direkt dahinter rückt die Infanterie vor.“ Die gleiche Taktik wendet Heinrich Tiemanns Kompanie gegen die russische Armee an.

Um den Zusammenbruch Österreichs zu verhindern, plant das Deutsche Reich im Mai 1915 in Galizien eine neue Offensive. Der Angriff erfolgt in einem fünfzig Kilometer breiten Frontabschnitt zwischen Tarnów und Gorlice in Westgalizien. Ziel ist der Fluss San, an dem die sieben Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Festung Przemyśl liegt, an deren Rückeroberung die österreichische Armee im Winter gescheitert ist. In der Schlacht vom 1. bis 3. Mai 1915 gelingt von Mackensens Armee ein überraschender Durchbruch durch die westgalizische Front des russischen Gegners. Am 1. Mai beginnt die Kanonade. „Als am Morgen des 2. Mai die deutsche Infanterie vorwärtsstürmte, stieß sie kaum auf Widerstand“, schreibt der britische Militärhistoriker John Keegan. „Bis zum 4. Mai war die deutsche 11. Armee in offenes Gelände vorgestoßen und drängte weiter vorwärts.“ Während Militärhistoriker den 4. Mai 1915 als den größten Durchbruchserfolg des gesamten Ersten Weltkrieges und ein „Unternehmen von strategischen Dimensionen“ beschreiben, notiert Heinrich Tiemann, welche Opfer unter seinen unmittelbaren Kameraden der Vorstoß kostet. Für sie zählt nicht der militärische Erfolg, dank dem August von Mackensen am 22. Juni zum Generalfeldmarschall befördert werden wird. Für sie zählt nur, dass es bei diesem „Durchbruchserfolg“ weitere Tote gab – und dass sie selber einen weiteren Tag überleben: „Nachts bekamen wir heftiges Flankenfeuer. 1 Mann wurde verwundet. Schuß im Gesäß neben uns bei der 9.ten Comp. bekam einer einen Schuß durch den Hals.“

Inzwischen ein erfahrener Soldat, beschreibt Tiemann weiter das alltägliche Grauen des Krieges, und den Tod weiterer Kameraden. „Hier ist es ganz schön nur die feindliche Artillerie hat hier ein zu gutes Ziel denn hier waren in der Karwoche schon 3 Kameraden durch Granatbeschuss getötet.“ Der Tod ist allgegenwärtig, auch im Lager. Am 7. Mai wird morgens ein Toter aus der Rawka gezogen, der dem Anschein nach seit Dezember darin gelegen hatte. Bisher mussten die Soldaten das Wasser aus dem Fluss trinken. Ihnen graust, als sie erfahren, dass darin die ganze Zeit eine Leiche gelegen hat. Jetzt bekommen sie eine Pumpe für das Wasser.

„Die Russen zurückgeschlagen“

Neben Heinrich Tiemanns 232. Reserve-Infanterie-Regiment liegt das 229. Regiment. Es erobert in einem nächtlichen Sturmangriff unter „furchtbarem Getöse“ den neuen Schützengraben der Russen diesseits der Rawka. Der Preis sind sechs Tote und dreißig Verwundete. Abends muss Heinrich mit seinen Kameraden spanische Reiter vortragen. Sie bestehen aus einem Gerüst aus Stacheldraht auf einem Holzrahmen, eine schnelle Methode, um eine Stacheldrahtabwehr zu errichten, ohne Pfosten einschlagen und dann den Draht verlegen zu müssen. Heinrich beschreibt das als „eine sehr schlechte und gefährliche Arbeit“, bei der drei Soldaten verwundet werden. Am nächsten Tag schanzen sie, eine Tätigkeit, die auch Erich Maria Remarque bei seinem eigenen Kriegseinsatz kennengelernt hat. An oder hinter der Linie, wo Kämpfe stattfinden, werden Hindernisse aus Stacheldraht und Eisenstäben errichtet, die die Angreifer bei einem Sturmangriff aufhalten sollen. Danach löst die 11. wieder die 12. Kompanie an vorderster Front ab.

Anfang Juni wird das 232. Regiment in das polnische Toruń (Thorn) verlegt. Auf dem Friedhof an der Front lassen sie zehn gefallene Kameraden zurück, denen Heinrich noch einen Abschiedsbesuch abstattet, bevor das Regiment abrückt. Das Infanterieregiment muss dieses mal bei seiner Verlegung nicht tagelang marschieren, sondern fährt mit der Bahn. Heinrich, der in der Landwirtschaft großgeworden, genießt die „herrliche Fahrt“ und bemerkt: „Die Ernte steht allendhalben sehr gut.“ In der Nähe des neuen Lagers, eine Stunde Fußmarsch von Toruń entfernt, entdecken die Soldaten eine Gartenwirtschaft und genießen die kurze Unterbrechung vom Frontalltag. „Das Bier welches man schon so lange vermisst hat schmeckt herrlich im kühlen Schatten des Gartens. Wie das hier gleich erzählt wurde ist die österreichische Festung Plitz wieder in unseren Händen. Auf die Freude kann man sich schon ein Glas Bier erlauben… solange das Geld reicht.“

Von Toruń marschiert das Regiment nach Jaroslau (Jaroslaw), wo sich seit dem 27. Mai das Hauptquartier von August von Mackensen befindet, der den Oberbefehl an diesem Kriegsschauplatz hat. Dann überqueren sie den San. Hier sind die Pioniere noch sehr beschäftigt, denn die große Brücke über den Fluss ist gesprengt worden. Während des langen Marsches, eingehüllt von undurchsichtigen Staubwolken, in glühender Sonne, machen viele Soldaten schlapp. Abends kommen sie endlich an und schlagen die Zelte auf. Sie haben einen Tag Ruhe, dann wird schon wieder exerziert.

„Alle Tage große Märsche“

Für Heinrich gibt es einen kurzen Lichtblick: Bei einem benachbarten Regiment trifft er am 11. Juni „Freund Abkemeyer von der Hütte“ und Johannes Vinke aus Dröper-Oesede. Sie sind bei den 77ern, die eine halbe Stunde entfernt liegen. Er erfährt, dass auch sein Vetter Mathias Tiemann sich mit den 78ern ganz in der Nähe befinden soll. Doch es kommt zu keinen weiteren Treffen, denn am nächsten Tag rückt Heinrich Tiemanns Regiment schon wieder vor. Der 22jährige Mathias Tiemann fällt wenige Wochen später, am 7. Juli 1915, ohne dass sich die beiden Männer, die aus demselben Kotten in Oesede kommen, noch einmal sehen.

Deutsche Truppen in den Karpathen 1915

Deutsche Truppen in den Karpathen 1915Nach dem Vorbild der Westfront wird jetzt in Galizien die gleiche erfolgreiche militärische Strategie angewandt. Die russische Armee wird von den Deutschen und Österreichern mit schwerer Artillerie beschossen. Hinter dieser Feuerwand rückt die Infanterie vor – eine Szene, wie man sie in den ersten Minuten der Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues sehen kann. Heinrich Tiemann beschreibt diese Strategie in seinem Tagebucheintrag vom 13. Juni: „Morgens 4 Uhr fing die Artillerie an zu feuern, um vor uns die Russen zu vertreiben helfen. 11 Uhr Mittags: das Gefecht im vollem Gange. Die Russen zurückgeschlagen. Abends 11 Uhr mussten wir uns eingraben.“ Seinen Eltern berichtet er in einem Brief, „daß die Russen reißaus nahmen und viele Gefangene gemacht wurden. So geht es fast alle Tage, da müssen wir alle Tage große Märsche machen um den Russen auf den Fersen zu bleiben.“ Heinrich berichtet in seinem Tagebuch oft von sieben- oder achtstündigen Märschen, nach denen die Soldaten nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben, sondern auf freiem Felde biwakieren müssen.

Es folgen weitere Gewaltmärsche und Gefechte, bei denen die Russen weiter zurückgeschlagen werden. Bis dahin hatte Russland bereits fast eine Million Tote, Verwundete und Vermisste zu beklagen. Doch auch damals verfügte das riesige Land mit 173 Millionen Einwohnern noch über genügend Reserven, um den Kampf fortzusetzen. Neben den getöteten Soldaten hat Russland zu diesem Zeitpunkt insgesamt außerdem rund 750.000 Soldaten durch Gefangenschaft verloren, in den Kämpfen in Galizien allein 140.000. Heinrich Tiemann fallen diese Massen an Gefangenen auf, die in langen Kolonnen nach Westen marschieren.

„Am schlimmsten ist hier das Kohldampf schieben“

Sein Regiment marschiert wieder, nach dem Staub und der Hitze diesmal durch Sümpfe und Bäche. Die Soldaten sind müde von dem anstrengenden Marsch. Wieder biwakieren sie in Zelten. Doch „am schlimmsten ist hier das Kohldampf schieben“, schreibt Heinrich. Er und seine Kameraden werden trotz ihres harten Fronteinsatzes schlecht verpflegt. Die Küche schafft es selten bis zur Front. Nur wenn die Soldaten auf die große Bagage treffen, gibt es nicht nur warmes Essen, sondern auch endlich mal Post. Nachdem die russische Armee weiter zurückgeschlagen wird, überschreiten sie am 30. Juni mittags die Grenze zur Ukraine, mit hungrigem Magen, denn, so Heinrich, selbst Brot scheint ein Luxusartikel zu werden. Sie marschieren auf den Ort Rawa Ruska in der Ukraine zu, wohin an diesem Tag auch das Hauptquartier der Heeresgruppe verlegt wird.

Doch die Kämpfe dauern an, mit der bewährten Strategie. Die Artillerie beschießt den Gegner, dann werden seine Stellungen gestürmt. Dabei gibt es Tote und Verwundete. Dann wird weitermarschiert, Schützengräben ausgehoben, und im Freien biwakiert. Nur einmal verbringt die Kompanie die Nacht unter einem festen Dach, in einer Klosterschule. Am 23. Juni erfährt die Truppe, dass die Festung Lemberg zurückerobert wurde und von Mackensen zum Generalfeldmarschall ernannt worden ist. Doch für die Soldaten geht der Kampf weiter. Nach einem anstrengenden und extrem heißen fünfstündigen Marsch erreichen sie Rawa Ruska. Die russische Armee versucht hier durchzubrechen, was ihr aber nicht gelingt. Auch hier, direkt unter Beschuss, müssen die Soldaten nach einem Tag Ruhe wieder von 6 bis 10 Uhr morgens exerzieren. Aber es gibt wenigstens keine Toten. „Nichts neues“, notiert Heinrich an solchen Tagen. Dann folgen täglich wieder lange Märsche.

Endlich gibt es wenigstens wieder Brot, und jeder Soldat bekommt eine halbe Flasche Wein, vielleicht wegen von Mackensens Beförderung, die er ihnen zu verdanken hat. Dann geht es weiter in das nächste Dorf. „Die Leute sind alle aus den Dörfern geflohen“, notiert Heinrich Tiemann. Am 1. Juli beginnt die Deutsch-Österreichische Offensive von der Ostsee bis zum San. Bei einem Gewaltmarsch sterben sechs Soldaten an Hitzschlag und Schwäche. Um drei Uhr mittags erreichen sie die Frontlinie und ein weiteres Gefecht beginnt. Etliche Soldaten werden sofort durch Granatfeuer verwundet, das für fuchtbare Verletzungen durch Granatsplitter sorgt, die oft zur Amputation von Gliedmaßen führen. Abends – nach dem Gewaltmarsch und sechs Stunden im Gefecht – müssen die erschöpften Soldaten zum Sturm vorrücken. Sie erreichen glücklich den Schützengraben und behaupteten ihn, doch nicht für lange. Da Heinrich und seine Kameraden keinen Anschluss an die anderen Truppenteile haben, beginnen die Russen sie zu umzingeln und sie müssen sich zurückziehen, wobei es viele Tote und Verwundete gibt.

Um vier Uhr nachts rücken die Russen mit Übermacht vor, so dass die Deutschen noch weiter zurückweichen müssen. Als sich das Bataillon um sieben Uhr morgens sammelt, sind die Hälfte der Männer gefallen, die ihm angehörten. Heinrich ist, wie seine überlebenden Kameraden, am Ende seiner Kräfte. Das Massensterben dieses Tages notiert er, der sonst jeden einzelnen Gefallenen mit der Todesursache vermerkt hat, in seinem Tagebuch ohne jeden Kommentar: „Um 7 Uhr sammelte sich unser Bataillon welches aber kaum noch die Hälfte war.“ Auch die Oberste Heeresleitung berichtet täglich über die Ereignisse an der Front. Was Heinrich Tiemann als Massensterben erlebt hat, klingt im Bericht aus dem Hauptquartier der Heeresleitung nach einem militärischen Erfolg: „Die Armeen des Generalfeldmarschalls v. Mackensen sind in weiterem Vordringen zwischen dem Bug und der Weichsel.“ Welche Opfer das „flotte Vorschreiten“ der deutschen Truppen, so die Heeresleitung am 3. Juni, kostet, erwähnt der Bericht nicht.

„Man beneidet die Leute, die gefallen sind“

Wie unmenschlich der Krieg ist, wird an der Beschreibung des Alltags der einfachen Soldaten an der Front deutlich, wie sie Remarque schildert, ebenso wie etwa einer der bekanntesten britischen Dichter des Ersten Weltkriegs, Wilfred Owen. Owen fiel, weil er die einfachen Soldaten, die er als Offizier befehligte, nicht im Stich lassen wollte und trotz shell shocks an die Front zurückkehrte. Krieg hat nichts Heroisches, wie es Ernst Jünger 1920 in seinem Buch In Stahlgewittern beschreibt, sondern bedeutet Ausgelierfertsein, Leiden, zum Tode verurteilt sein. Bei Remarque wird nicht das Töten, sondern das Getötetwerden und Sterben, das Leiden der Soldaten und ihre Folgen wie der Frontkoller beschrieben. Der serielle, industrialisierte Krieg wird anhand des Tagebuches nicht so deutlich wie bei Remarques Schilderung vom westlichen Kriegsschauplatz.

Doch aus dem Tagebuch von Heinrich Tiemann kann man ebenfalls ablesen, wie der Alltag aus der Sicht eines der Millionen Soldaten an der Front aussah. „Was Krieg ist, erfährt man hier, was jeder einzelne auszuhalten hat, erfährt man in Deutschland nicht“, schrieb der Osnabrücker Maler Heinrich Assmann wenige Wochen vor seinem Tod im Juli 1915 von der russischen Front. „Man beneidet die Leute, die gestern gefallen oder verwundet sind. Denn dieses Leben hält selbst der stärkste Körper nicht aus.“ Von Hunger gequält, müssen die einfachen Soldaten bei extremer Hitze marschieren, schanzen, Schützengräben ausheben, daneben noch ständig exerzieren, beim höllischen Lärm der eigenen Artillerie vorwärtsstürmen und kämpfen, oder unter dem Beschuss der feindlichen Artillerie zurückweichen. Die Soldaten an der Front, viele junge Männer wie Heinrich Tiemann, sehen viele Kameraden auf entsetzliche Weise umkommen, bevor viele von ihnen selber sterben. Die meisten Überlebenden, das bleibt ein wichtiges Thema Remarques, schaffen es nie mehr, diese Erlebnisse zu vergessen und in ein normales Leben zurückzukehren.

Am 4. Juli 1915 berichtet die Oberste Heeresleitung, „die Armeen des Generalfeldmarschalls von Mackensen sind im fortschreitenden Angriff“. Die Überlebenden von Heinrich Tiemanns um die Hälfte dezimierten Einheit bekommen keine Ruhe. Noch am Abend der furchtbaren Schlacht geht es um neun Uhr wieder weiter. Erneut müssen die erschöpften Soldaten nach dem Marsch noch Schützengräben ausheben. Die nächsten drei Tage verbringt die Truppe in diesen Schützengraben „in Ruhe“, wie Heinrich schreibt. Trotz dieser Ruhe beschreibt Heinrich keine weiteren Details der furchtbaren Kämpfe, die hinter ihm liegen, erwähnt auch keine Namen von gefallenen Kameraden mehr. Dafür sind es zu viele. Er notiert nur den Namen des Ortes: Maschlowitz. Dabei handelt sich um das polnische Dorf Masłomęcz nahe der Grenze zur Ukraine. Am 13. Juli rückt das, was von seinem Regiment übrig ist, wieder „in Stellung“. Doch auch jetzt schreibt Heinrich, der zu Beginn jeden Todesfall detailliert beschrieben hat, nichts mehr über das Grauen des Krieges in sein Tagebuch. Am 14. Juli notiert er nur, es sei den ganzen Tag trübe gewesen, mit Gewitter und Regen. Abends rückt das Regiment in Sturmstellung. Der junge Musketier Heinrich Tiemann, der in den vier Monaten an der Front schon so viele Schlachten mitgemacht hat, und so viele Kameraden sterben sehen hat, scheint überwältigt zu sein von dem zuletzt erlebten Massensterben, dass von der Heeresführung als glorreicher Sieg dargestellt wird. Er hat verstanden, dass er und seine Kameraden nichts als Kanonenfutter sind, Material wie die Geschütze und Munition, das beliebig an der Front hin und hergeschoben wird und dabei täglich mit dem Tod konfrontiert ist, der als „Heldentod für das Vaterland“ verklärt wird.

„Ich bin noch einmal wieder glücklich durchgekommen“

Über seine Überlebenschancen hat er sich, wie sein Tagebuch zeigt, von Anfang an keine Illusionen gemacht, auch wenn er seinen letzten Brief noch mit „Der allzeit Fidele“ unterschreibt. Er sei noch „gesund und munter“, schreibt er in diesem letzten Brief an die Eltern, und bittet sie, ihm ein paar Strümpfe, 2 Taschentücher und ein Stück Seife zu schicken, bescheidene Wünsche nach den essentiellsten Dingen, die den Soldaten an der Front fehlen. Seinen Sold hat er nach Hause geschickt, „denn hier kann man nichts mit dem Geld anfangen.“ Heinrich beschreibt in dem ausführlichen Brief, von welchen Zufällen das Überleben an der Front abhängt. Klausmeyer, ein Bekannter aus der Heimat, der mit ihm an der Front ist, ist in der Schlacht am 3. Juli verwundet worden, „und zwar ist ihm ein Sprengstück von einer Granate in die linke Hüfte geflogen. Er hat aber noch Glück gehabt, denn den größten Schlag hat der Spaten abgehalten, den er an der linken Seite trug.“ Heinrich berichtet knapp von dieser Schlacht am 3. und 4. Juli, in der die Hälfte seines Regiments gefallen ist, und schreibt, das „waren ein paar schlechte Tage. Da haben wir viele Verluste gehabt. Aber ich bin noch einmal wieder glücklich durchgekommen.“

„Morgens fünf Uhr, die Kanonen donnern“

Doch die neue Medaille erreichte ihn nicht mehr rechtzeitig. Hatte er Angst, ohne den Schutz der Medaille in die Schlacht zu gehen, die ihn schon in so vielen Kämpfen beschützt hatte? Heinrich Tiemann schreibt nichts über seine Gedanken. Doch er fürchtet, in der bevorstehenden Schlacht zu fallen. So deutlich wie an diesem Morgen hat er das in keinem anderen Tagebucheintrag zum Ausdruck gebracht. Er schreibt ihn unmittelbar, bevor er in seine letzte Schlacht aufbricht: „15. Morgens fünf Uhr, die Kanonen donnern, gleich geht es zum Sturmangriff über. Sollte ich fallen so ist dies der letzte Gruß an alle Lieben in der Heimat.“ Eine andere Handschrift notiert im Tagebuch: „Am 15. Juli nachmittags 3 Uhr Sturmangriff, wobei Heini Tiemann gefallen ist. Er hatte Lungenschuss.“

Heinrich stirbt zwei Tage vor seinem 21. Geburtstag. Im Tagebuch hat er vermerkt, dass es bei seinem Tod eine junge Frau in Osnabrück erhalten soll. In seinem letzten Brief nach Hause hatte er voller Galgenhumor seine Familie und alle Bewohner des Kottens in Oesede zu seiner „im Feindesland stattfindenden Geburtstagsfeier“ eingeladen. Es gebe „Freibier mit großem Preisschießen, dazu Konzert der schweren Geschütze.“ Diesen Geburtstag erlebt Heini Tiemann nicht mehr. Die Oberste Heeresleitung meldet am Tag seines Todes vom „Östlichen Kriegsschauplatz“: „Die Lage ist im Allgemeinen unverändert.“