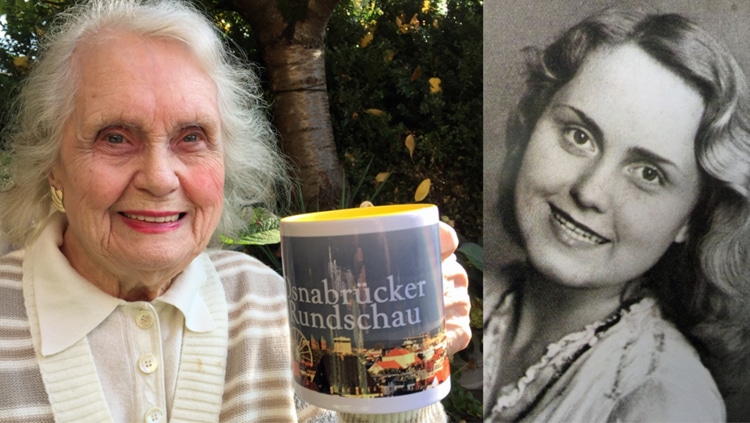

Christel Schulze

Aufzeichnungen im Rückblick einer 95-jährigen

Je häufiger ich derzeit im Fernsehen etwas über das bedrückende Kriegsgeschehen in Osteuropa vernehme, kommen bei mir sehr viele persönliche Erinnerungen ins Gedächtnis. Als Osnabrückerin des Jahrgangs 1927 kann ich mich an die Not- und Nachkriegszeit in unserer Stadt ab April 1945 natürlich noch sehr gut erinnern. Wie war das damals?

Karge Kohlen und Eierbriketts

Klar, der Krieg war zum Glück vorbei. Es folgte aber ein kalter Winter. Was diesen besonders schlimm gemacht hat, war eine „Heizungsnot“, die ich in meinem Leben nie wieder erlebt habe.

Die Kohlenhändler wurden schlecht beliefert. Woher sollte das Heizmaterial auch kommen? Wir hörten dann schnell in der Nachbarschaft von „Kohlenzuteilungen“. Diese Zuteilungen wurden allerdings stark begrenzt. Zum echten Wärmen unserer Behausungen reichte dies alles bei weitem nicht aus. Es gab vorübergehend die größeren und eckigen Briketts oder die kleineren „Eierbriketts“.

Bei uns in der Nähe gab es einen Kohlenhändler, was natürlich gut war. Es sprach sich immer schnell in Windeseile herum, wenn wieder eine Lieferung bei dem Mann ankam. Dann mussten wir uns immer schnell auf den Weg machen, denn alles war nur sehr begrenzt zu haben. Viele machten sich auch auf die Route zu Bahnübergängen und spähten nach gefüllten Waggons. Sie kletterten mühselig da hinein und mit ihrer Ausbeute wieder heraus. Niemand fühlte sich als Dieb oder Krimineller, der Kohlen oder Briketts aus Eisenbahnwaggons mitgehen ließ.

Kinder aus der Nachbarschaft, deren Schulen nicht im Bombenkrieg zerstört worden waren, nahmen Kohlen oder Briketts mit in die Schule, um beim Unterricht nicht frieren zu müssen.

Spärliches zur Ablenkung

Über Bekannte erfuhren wir von Menschen in anderen Städten, die Briketts als Eintrittspreis mitbringen mussten, wenn sie ein Theater besuchen wollten. Auch das Tragen von Wintermänteln war in solchen Städten in Theatern oder in Kinos durchaus üblich, wie uns erzählt wurde. Bei uns in Osnabrück war das geliebte Theater, in dessen Räumen mein Vater vor dem Kriege im städtischen Orchester Waldhorn gespielt hatte, zerstört und nicht mehr nutzbar.

Stattgefunden haben in jener Zeit allenfalls sehr kleine Veranstaltungen, die etwas Abwechslung boten. Besucht haben wir dann häufig sogenannte „Musikabende“. Außer dem Eintrittsgeld mussten wir dafür pro Person meistens zwei, in Zeitungspapier eingewickelte Briketts mitbringen.

Schicksale der Ausgebombten

Zerstört waren natürlich nicht nur öffentliche Gebäude, sondern vor allem Wohnhäuser. Meine Mutter und ich waren damals, wie so viele in der Stadt, „ausgebombt“. Unsere frühere Wohnung gab es nicht mehr. Das Haus, das sich in der Alten Poststraße befunden hatte, war nur noch eine ausgebrannte Ruine. Unser gesamter Hausrat war ein Raub der Flammen geworden. Alles, was wir jetzt besaßen, musste in vier Taschen passen. Meine Mutter und ich hatten, wann immer der Fliegeralarm ertönte, jeweils zwei davon griffbereit mit dem Nötigsten zum Weg in den Bunker am Klushügel mitgenommen. Zum Tascheninhalt zählten wichtige persönliche Dokumente, Waschzeug, zwei Handtücher, etwas leichte Kleidung, jeweils ein Pullover sowie ein Schreibblock mit Stift.

Mein Vater kam erst im Spätsommer aus der Kriegsgefangenschaft in unser neues Zuhause. Wir hatten, im Gegensatz zu vielen anderen, beim Finden einer neuen Unterkunft sogar noch ein riesiges Glück gehabt. Wir waren nicht nur froh, die Bombenangriffe überlebt zu haben, sondern besaßen sogar eine schöne Wohnung mit großem Balkon. Alles lag ganz in der Nähe des Osnabrücker Bürgerparks, der Raum für Spaziergänge bot.

Wegen der großen Wohnungsknappheit musste auch unser Wohnraum natürlich aufgeteilt werden. Zu uns zog deshalb ein Ehepaar mit kleiner Tochter. Es waren nette, freundliche Leute. Die Vormieter, die unsere Wohnung verlassen hatten, waren vor unserem Einzug aus purer Angst wegen der ständigen Bombenangriffe „aufs Land“ gezogen. Sie hatten unsere neue Wohnung dabei total möbliert hinterlassen.

Von der Hausbesitzerin hatten wir die Adresse dieser Leute „auf dem Lande“ bekommen. Wir haben uns dann natürlich bei denen gemeldet und ihnen berichtet, dass wir in deren ehemaliger Wohnung mitsamt deren Möbeln lebten. „Wir haben für Ihre Lage völliges Verständnis“, haben sie uns sofort gesagt. Sie ließen uns aber verständlicherweise wissen, dass sie ihre Möbel in absehbarer Zeit abholen wollten. Das taten sie dann natürlich auch.

Suche nach Möbeln und Wärmespendern

Wir mussten uns also schnell neue Einrichtungsgegenstände suchen. Durch Freunde und Bekannte meiner Eltern bekamen wir Hilfe. Alle, die uns jetzt unterstützt haben, konnten es sich leisten, auf etwas zu verzichten. Denn sie selbst hatten allesamt das Glück gehabt, nicht ausgebombt gewesen zu sein. Sie konnten unsere Not verstehen und halfen uns tatkräftig. Langsam füllten sich so unsere Räume mit bescheidenem Mobiliar. Jeder geschenkte alte Holzstuhl hat uns gefreut. Es war sogar ein Küchenherd dabei, der nicht nur das Kochen möglich machte, sondern auch Wärme spenden konnte. Später, das war besonders wichtig, bekamen wir zusätzlich noch einen kleinen eisernen Ofen geschenkt.

Das „Anmachholz“ für Küchenherd und Ofen besorgten wir ständig aus dem nahegelegenen Wald in der Gartlage. Jeder aus unserem Haushalt sammelte dort zweimal in der Woche zwei Beutel gebrochenes Brennholz zusammen und brachte es mit nach Hause.

Hamstern wird zum Alltag

Wo immer wir unterwegs waren, um uns das Nötigste für unseren Alltag zu beschaffen, trafen wir natürlich andere, die ebensolche Dinge suchten wie wir. Wegen der großen Lebensmittelknappheit fuhren immer mehr Leute aufs Land, um bei den Bauernfamilien etwas gegen Essensvorräte einzutauschen. Der Hunger besaß seinen eigenen Preis: So manche geliebten Gegenstände aus dem eigenen Haushalt wechselten im Tausch gegen Essen ihren Besitzer. Ich selbst verstand es, Puppen für Bauernkinder zu basteln und dadurch so manches Brot, Butter oder Wurst eintauschen zu können.

Oftmals, wenn die Kartoffelernte vorbei war, kamen Städter zu den Bauernhöfen, um „nachzustoppeln“, wie wir das genannt haben. Verstanden hat man darunter das erneute Buddeln, falls der kleine Rest der Kartoffelernte noch das „Nachstoppeln“ im tieferen Erdreich lohnte.

Ein großes Thema mit ständigen Neuigkeiten, die sich blitzschnell herumsprachen, war der „Schwarzmarkt“. Dieser „Markt“ fand ständig und natürlich täglich an verschiedenen Orten statt. Wer Talent zum Handeln und gute Tauschobjekte hatte, kam da gut zurecht. Aber so etwas lag nicht allen, uns auch nicht. Außerdem besaßen wir ja ohnehin nichts zum Tauschen.

Ein weiteres großes Thema bildete die Zuteilung offizieller Lebensmittelkarten. Sie deckten nur den allernötigsten Bedarf. Eine wichtige Rolle spielten deshalb auch die „Bezugsscheine“. Dafür musste man anhand des offiziellen „Ausgebombten-Ausweises“ nachweisen, dass man bedürftig war. Auf diese Weise mussten wir spezielle Anträge wie solche für Schuhe, Kleidung oder Wäsche stellen. Wurde ein Antrag dann genehmigt, konnte man sich die positiv beschiedenen Dinge offiziell abholen. Oftmals war die Lieferung allerdings begrenzt. Immer wieder hieß es gerade in jenem Moment „Schluss“, wenn man sich gerade inmitten einer langen Schlange von Leuten erfolgreich nach vorn bewegt hatte.

Sehr viel wäre noch aus der schweren Zeit zu berichten. In unserer Familie waren wir am Ende sehr froh, alles überstanden zu haben.