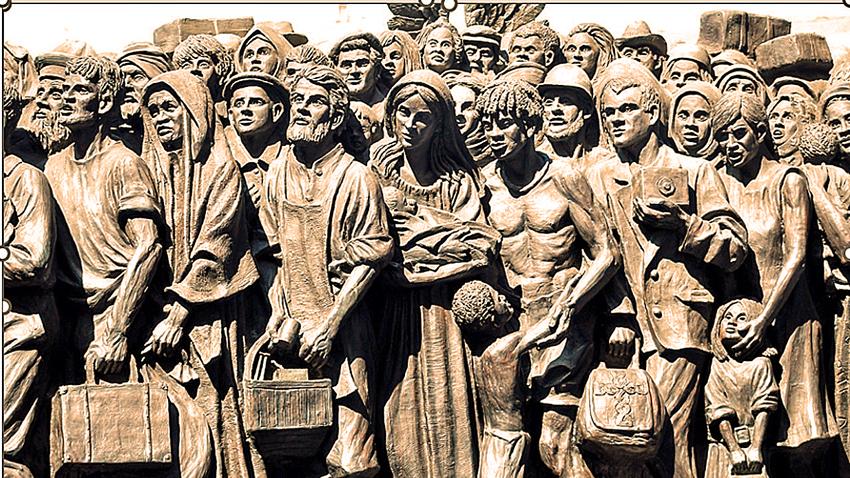

Inventar der Migrationsbegriffe: Projekt der Uni Osnabrück zeigt Entwicklung in Migrationsdebatten

Bis in die 1960er Jahre bezog sich der Begriff ‚Flüchtling‘ vor allem auf geflüchtete Deutsche, erst danach auf als nicht-deutsch geltende Migrantinnen und Migranten. Je nachdem, wer mit dem Begriff bezeichnet wurde, war er mal negativ und mal positiv besetzt. Begriffe sind keine reinen Buchstabenfolgen, sondern drücken politische Macht aus und entwerfen oder verwerfen Zukunftsvorstellungen. Wie und warum sich die Bedeutung von Begriffen verschiebt, zeigt das ‚Inventar der Migrationsbegriffe‘, das am Osnabrücker Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) erarbeitet wird.

Karriere eines Begriffs

Im Mittelpunkt der aktuellen Debatten in Politik, Öffentlichkeit und Medien über Flucht und Migration steht der oft kritisierte Begriff ‚Flüchtling‘. Ein Blick in das 20. Jahrhundert zeigt jedoch, dass unterschiedliche Menschen und Gruppen als ‚Flüchtlinge’ bezeichnet und bewertet wurden. Der kürzlich im ‚Inventar der Migrationsbegriffe‘ erschienene Beitrag des Migrationsforschers Prof. Dr. Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück und der Historikerin Prof. Dr. Isabella Löhr vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF), Potsdam, beleuchtet die Karriere dieses Begriffs. Der Beitrag ist aus der Arbeit des seit Anfang 2024 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs ‚Produktion von Migration‘ am IMIS hervorgegangen.

„Der Erste Weltkrieg löste große Fluchtbewegungen aus: Bis in die 1920er Jahre waren in Europa 13 Millionen Schutzsuchende auf der Flucht. In dieser Zeit ging der damals neue Begriff ‚Flüchtling’ in den allgemeinen Sprachgebrauch ein“, erklärt Prof. Dr. Oltmer und ergänzt: „In der Weimarer Republik kam es dann zur Abwanderung aus den Gebieten des Deutschen Reiches, die aufgrund des Friedensvertrages von Versailles abgetreten werden mussten.“ Als ‚Flüchtlinge’ wurden in der Regel deutsche Staatsangehörige oder ‚Volksdeutsche’ bezeichnet, die u.a. aus Elsass-Lothringen, Posen oder Westpreußen zuwanderten.

„Flüchtling“: erst populär, dann skeptischer bis ablehnender Wortgebrauch

Prof. Dr. Isabella Löhr fährt fort: „Angesichts der im Zweiten Weltkrieg ab 1944 vorrückenden sowjetischen Armee wurde der Begriff ‚Flüchtling‘ populärer und bezog sich vor allem auf die aus Osteuropa fliehenden Deutschen. In der frühen Nachkriegszeit wurde der Begriff ‚Flüchtling‘ dann skeptisch bis ablehnend gebraucht. Gleichzeitig konkurrierten verschiedene Begriffe wie Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in öffentlichen Debatten und Gesetzestexten. Sie waren politisch umkämpft und transportierten unterschiedliche Vorstellungen von Flucht.“

1954 nahm der Brockhaus als wichtigste deutschsprachige Enzyklopädie das Wort ‚Flüchtling‘ erstmals auf und bezog es vor allem auf deutsche Staatsangehörige: Von ‚Ostflüchtlingen‘ oder ‚Heimatvertriebenen‘ war nun die Rede.

Prof. Dr. Oltmer ergänzt: „Ende der 1960er Jahre vollzog sich dann ein grundlegender Wandel: Der Begriff ‚Flüchtling‘ wurde zunehmend für Migrantinnen und Migranten verwendet, die nicht als Deutsche galten. Der Schwerpunkt lag nun auf den ‚ausländischen Flüchtlingen‘, die aber als ein Problem dargestellt wurden, mit dem sich internationale Organisationen zu beschäftigen hätten, nicht deutsche Stellen.“

1976 bis 1980: Verzehnfachung der Asylgesuche

Prof. Dr. Isabella Löhr erklärt: „In den 1970er Jahren stieg die Zahl der Asylsuchenden, was zu kontroversen Debatten über Migration führte. Zwischen 1976 und 1980 verzehnfachte sich die Zahl der Asylgesuche nahezu. Insgesamt war der Begriff ‚Flüchtling‘ in den 1970er und 1980er Jahren meist positiv besetzt und auf Menschen bezogen, die im Kontext das sogenannten Kalten Krieges aus Osteuropa kamen und die Überlegenheit des Westens zu symbolisieren schienen.“ Prof. Dr. Oltmer setzt hinzu: „Schutzsuchende aus anderen Teilen der Welt, vor allem jene aus dem Globalen Süden, hingegen wurden oft angefeindet. Sie wurden mit dem extrem negativ besetzten Begriff des ‚Asylanten‘ bezeichnet.“

Davon zeugen unter anderem die vielen negativen Wortschöpfungen wie ‚Asylproblem‘, ‚Asylbetrüger‘ oder ‚Asyltourismus‘ oder katastrophendrohende Begriffe wie ‚Asylantenstrom, -schwemme, -druck, -flut, -lawine, -zeitbombe‘. „Es wurde also rassistisch sortiert“, so Prof. Oltmer weiter. „Wer aus Osteuropa kam, war eher ‚Flüchtling‘, wer aus Asien oder Afrika kam, wurde eher als ‚Asylant‘ abgewertet.“

Im Jahr 2015 wurde das Wort ‚Flüchtling‘ zum Wort des Jahres gewählt. Dabei war schon lange kritisiert worden, dass ‚Flüchtling‘ durch die Endung ‚-ling‘ negativ konnotiert sei. Seit Anfang der 2010er Jahre etablierte sich daher der Alternativbegriff ‚Geflüchteter‘. „Der Bedeutungsverlust von ‚Flüchtling‘“, so Prof. Löhr, „und die Karriere anderer Bezeichnungen sind jedoch wissenschaftlich nicht hinreichend erklärt. Zumal die Endung ‚-ling‘ laut Sprachwissenschaft keineswegs überwiegend negativ konnotiert ist.“ Nicht das Wort sei das Problem, sondern welche Bedeutung ihm in gesellschaftlichen Aushandlungen zugewiesen wird.

„Inventar der Migrationsbegriffe“ als interdisziplinäres Nachschlagewerk

Das „Inventar der Migrationsbegriffe“ ist ein interdisziplinäres Nachschlagewerk für zentrale Begriffe aktueller und historischer Migrationsdebatten. Es zeigt, wie sich Begriffe wie ‚Flüchtling‘, ‚Asylsuchender‘ oder ‚People of Color‘ entwickelt haben, wie sie benutzt und gemacht worden sind. Es will keine eindeutigen Definitionen liefern, sondern Perspektiven aufzeigen – und damit Bewusstsein und Verantwortung für Sprache fördern. Das Inventar wurde Anfang 2022 von der Nachwuchsgruppe ‚Die wissenschaftliche Produktion von Wissen über Migration‘ am IMIS ins Leben gerufen und ist unter www.migrationsbegriffe.de kostenfrei einsehbar.