Vorbemerkung: Wenige Monate nach ihrer Neugründung zum Jahresbeginn 2021 startete die Osnabrücker Rundschau eine vielbeachtete historische Serie. Im Mittelpunkt stand jener Aufstand von Handwerksgesellen im Jahre 1801, der als blutigster Arbeitskampf in die Stadtgeschichte eingegangen ist.

Passend zur Umgestaltung der Rundschau erlaubt es sich die OR-Redaktion, unserer seither ständig wachsenden Leserschaft die sechsteilige Serie donnerstags um 18.00 als aktualisierte Fassung zu präsentieren.

Osnabrück 1801:

Blutigster Arbeitskampf der Stadtgeschichte

Anlässlich der kürzlich vom hiesigen Landschaftsverband vorgenommenen Buchvorstellung über das Osnabrück der „Franzosenzeit“ hatten wir ja bereits darüber berichtet, dass auch das Thema zeitnaher Gesellenaufstände künftig besser aufgearbeitet werden soll.

Gern darf man unsere erneut veröffentlichte Serie als Beitrag dazu nutzen.

Um was es geht

Montag, 13. Juli 1801: 120 rot uniformierte Soldaten eines Hannoverschen Regiments marschieren mit Musketen und Bajonetten zackig vom Osnabrücker Schloss in Richtung Gartlage. In ihrem Tross befindet sich, zur Demonstration ihrer Stärke, auch eine massive, von einem Pferdegespann gezogene Kanone. Angeführt wird die Truppe von ihrem berittenen, gern säbelschwingenden Hauptmann Langrehr. Gleich hinter ihm reitet Leutnant Steigleder. Der Marschbefehl des Trupps ist verbunden mit der Order, einen Streik zu beenden. Dem wiederum hatten sich bis dahin, Zug um Zug, nahezu alle Osnabrücker Handwerksgesellen angeschlossen. Zahllose Menschen aus der Bürgerschaft bekunden ihre offene Sympathie mit den Streikenden. Es herrscht Aufruhr in der Stadt!

Auf dem Vorplatz des Dierkerschen Kolonats, später wird die Gastlichkeit zum beliebten, idyllisch gelegenen Kaffeehaus Gartlage, kommt es am Ende zu einem blutigen Gemetzel. Der erste Generalstreik von lohnabhängigen Osnabrücker Beschäftigten endet mit zehn Toten. Allesamt stammen sie aus den Reihen von Handwerksgesellen und sympathisierender Bevölkerung. Auch Kinder zählen zu den Opfern.

Um was ging es damals, und wie konnte es dazu kommen? Die OR startet eine Zeitreise in Osnabrücker Geschehnisse.

Zeugnis der Geschichte am Wegesrand: Gesellenweg und Informationstafel zum Osnabrücker Gesellenaufstand von 18o1 in der Gartlage, gelegen am Haster Weg. Foto: Heiko Schulze

Zeugnis der Geschichte am Wegesrand: Gesellenweg und Informationstafel zum Osnabrücker Gesellenaufstand von 18o1 in der Gartlage, gelegen am Haster Weg. Foto: Heiko SchulzeTeil 1:

Gesellen: unbehaust, frech und solidarisch

Junge Leute, die aufmüpfig und laut werden, wenn es um ihre Interessen geht? Menschen mit gleicher Gesinnung, die ihre eigene Szene-Sprache pflegen? Leute, die sich mit eigenen Melodien und provokanten Liedertexten hervortun?

Um Irrtümern vorzubeugen: Wir sprechen hier nicht über heute Aktive von Fridays for Future, nicht über Rapper oder Punker, nicht über 68er und auch nicht über Rock’n-Roller. Nein: Unsere Reise geht diesmal viel weiter zurück!

Die Tachonadel unserer Zeitmaschine zeigt auf das Jahr 1801. In Frankreich regiert Kaiser Napoleon. Das Städtchen Osnabrück erlebt seine letzten Monate als winziges Fürstbistum unter kurfürstlich Hannoverscher Kontrolle.

Panorama der Epoche

Wem es nicht vergönnt ist, zum herrschenden, aber mikroskopisch winzigen Teil des Adels oder städtischer Großbürger zu zählen, muss hart arbeiten. Gut neun von zehn Schaffenden verdienen sich ihr tägliches Brot in der Landwirtschaft jenseits der kleinen Städte. Sie sind Bauern, Heuerlinge, Eigenbehörige oder Knechte. Osnabrück zählt ganze 8.500 Seelen. Die Stadt ist besonders geprägt vom örtlichen Handwerk. Emsige Handwerksmeister, seien es Schuhmacher, Schneider, Schmiede, Schlosser, Gerber, Fassbinder, Zimmerleute, Maurer, Tischler, Schlachter, Bäcker oder Maler, prägen den Berufsalltag in zumeist kleinen Betrieben. Während die Meister, oft seit Generationen im gleichen Beruf, fest in der Stadt wohnen, gilt Ähnliches allenfalls für ihre Lehrlinge. Die Lohnabhängigen der Meister nennen sich, wie heutzutage, Gesellen. Doch jene bilden in jener Zeit, aus der wir berichten, eine ganz besondere Berufsgruppe. Außerdem sind sie so etwas wie „sprachbildend“. Beispiele ihrer Wortschöpfungen, wir werden es sehen, finden sich bis in die heutige Zeit.

Romantisch verklärt: Wandergesellen in einem Gemälde von Ludwig Richter (links) und harte Arbeit auf einer Baustelle (zeitgenössischer Stich)

Romantisch verklärt: Wandergesellen in einem Gemälde von Ludwig Richter (links) und harte Arbeit auf einer Baustelle (zeitgenössischer Stich)Begründer der „Gesellschaft“

Gesellen, dies trifft heutzutage nur noch auf eine redliche, aber kleine Minderheit unter ihnen zu, kommen im Normalfall keineswegs aus dem Ort, in dem sie ihr Handwerk ausüben. Sie sind „Wandergesellen“, gehen „spazieren“, befinden sich auf „Walz“ oder auf „Kundschaft“, wie man in jener Zeit zu sagen pflegt. Aber nicht nur das: Sie treten selbstbewusst in „Gesellenschaften“ auf und vermelden im Laufe der Geschichte so manche Erfolge, die sie ihrem solidarischen Auftreten verdanken.

Es beginnt bereits mit dem Wort „Geselle“. Denn aus dem leitet sich noch heute das Wort „Gesellschaft“ ab. Etliche Jahrzehnte eines mühsamen Kampfes hatten die Gesellen gebraucht, um nicht mehr als verfemte „Knechte“ zu gelten. Spiegelbildlich zu ihren Meistern organisieren sich diese Gesellen in beinahe verschworenen Gesellen- oder Bruderschaften mit eigenem Verhaltenskodex, eigener Werteordnung und Rechtsprechung, der sogenannten „Gerechtsame“.

Gesellen besitzen eigene Herbergen zum „Pennen“, „Saufen“ oder „Schmausen“. Die Wandernden benutzen ihre eine eigene Szene-Sprache und singen auf ihrer Walz „von Kaff zu Kaff“ ein eigenes Liedgut. All dies, Melodien, Worte und Texte, spricht sich herum und wird von Ort zu Ort getragen – sehr oft zum Verdruss der jeweiligen Obrigkeiten. Eigene Begriffe sind fest im Kopf verankert und benötigen keine Vokabelbücher. Da werden Gesetzeshüter als „Polypen“ verpönt, man „tapert“ oder „tippelt“ von Ort zu Ort, zum „Pennen“ wird die Herberge als „Penne“ aufgesucht.

Die jeweilige „Gesellenbruderschaft“ bildet eine Art Familie. Diese besitzt eine eigene „Lade“, in der die Gesellen ihre Mitgliedsbeiträge sowie gegebenenfalls auch Strafgelder „auflegen“ müssen. All dies geschieht sogar feierlich und rituell – in der so genannten Auflagestube der selbstverwalteten Herberge. Wer nicht in der Herberge wohnt, nächtigt in einer bescheidenen Schlafkammer des Meisters. Doch der gemeinsame Umtrunk oder das „Schmausen“ in der eigenen Herberge ist bei allen beliebt.

Erkämpfte Rechte

Lange vor modernen Tarifabschlüssen erkämpfen sich Gesellen gegen ihre „Krauter“, wie sie die Meister nennen, einen relativen Kündigungsschutz durch feste Kündigungsfristen und längerfristig angelegte Arbeitskontrakte. Lange Zeit gehören auch der so genannte „Blaue Montag“, vor Urzeiten erkämpft von Färbergesellen, als halber oder ganzer arbeitsfreier Tag zu den erstrittenen Gesellenrechten. Alle Errungenschaften machen das besondere Ethos des Gesellenstandes aus. Sie sprechen sich in Windeseile herum und werden allerorten zum praktizierten, oft mühsam erkämpften Recht.

Gibt es Unstimmigkeiten mit den Meistern, mobilisieren Gesellen zu einem „Aufstand“, wie der heutige Streik damals im Allgemeinen bezeichnet wird. Oft versorgen sich die Streikenden während der Arbeitsniederlegung in ihrer Herberge. Die Zeche für den Aufenthalt zahlen am Ende die Meister, falls sie im Konflikt nachgeben müssen. Im umgekehrten Fall begleichen die Gesellen, die während des Streiks ja keinen Lohn beziehen, das Verzehrgeld aus ihrer eigenen Kasse – oder auch aus der jeweiligen Lade. Erzählungen über „Aufstände“ machen unter Gesellen, die oft einen großen Radius bei ihren Wanderungen zurücklegen, schnell die Runde.

Schon früh gibt es das, was heute als Betriebs- oder Personalrat gilt: Gesellen wählen unter sich „Altgesellen“, die Konflikte mit Meistern oder Stadtobrigkeiten stellvertretend mit der Rückendeckung aller durchstehen. In den eigenen Kassen, so heißen die bereits genannten „Gesellenladen“, werden Mitgliedsgelder gesammelt, die im Falle von Lohnausfall, infolge einer Erkrankung, bei fälligen Arztkosten oder auch bei Arbeitslosigkeit zu Hilfsgeldern für die Betroffenen firmieren. Falls es ganz schlimm kommt, gilt dies auch für Bestattungskosten, für die häufig aber auch jener Ohrring abgenommen wird, der manches Gesellenohr ziert. Feste Kündigungsfristen und weitere Kontrakte mit den Meistern bilden letztendlich so etwas wie eine frühe Tarifautonomie. Sozialdemokratie und Gewerkschaften werden noch gut 100 Jahre später mühsam für derartige Rechte kämpfen, die im Gesellenalltag anno 1801 bereits eine Rolle spielen.

Konflikte mit Meistern

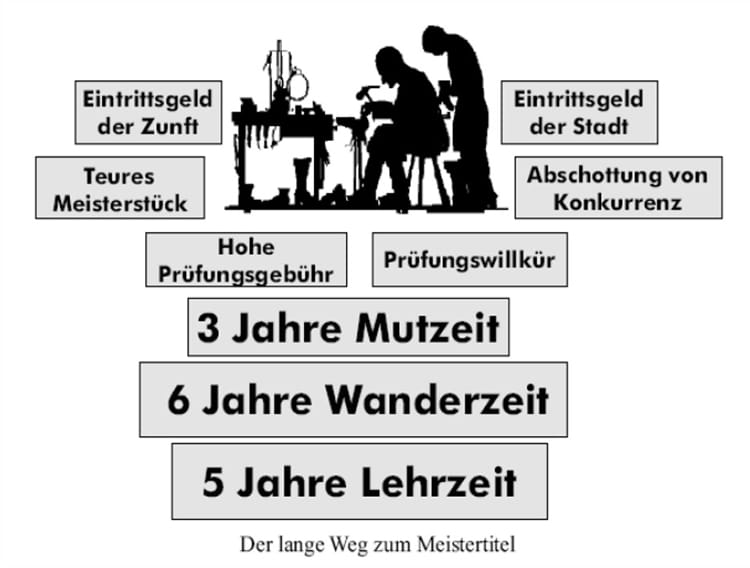

Konfliktreich ist aus besagten Gründen sehr häufig das Verhältnis zu den ortsansässigen Handwerksmeistern. Aber auch die befinden sich oft in einem ständigen Existenzkampf. Sie begrenzen die Zahl der jeweiligen Meister „zünftlerisch“, indem sie ihrer jeweiligen Zunft oder Gilde eine beschränkte, oft willkürliche Obergrenze verschaffen, um Konkurrenzen klein und überschaubar zu halten. Für wandernde Handwerksgesellen, die sich nach nichts mehr sehnen als nach einem Meistertitel, der ihnen das Führen eines eigenen Betriebes ermöglicht, ist das künstliche Kleinhalten der Betriebe eine verheerende Botschaft.

Kaum ein „Fremder“ besitzt die Chance, irgendwann zum Meister zu werden. Der Erwerb des begehrten Meistertitels reduziert sich oft auf Meistersöhne oder auf die Möglichkeit, eine Meister-Witwe zu heiraten. Hinzu kommen unbezahlbare Kosten für das eigene „Meisterstück“, die eingeforderten Aufwendungen für „Schmausereien“ und „Gelage“ oder für das verlangte „Einkaufsgeld“ der Stadt. Auch willkürlich gesetzte Anforderungen von permanent verlängerten Wanderjahren und nicht zuletzt die Konkurrenz der bevorzugten alteingesessenen Meistersöhne oder -schwiegersöhne schürt die Konflikte in nahezu jedem „Kaff“.

Es bleibt somit die logische Folge der ökonomischen Bedrängnis von Handwerksgesellen, die keinen Meistertitel „eeschen“ können, dass diese sich als „Stümper“ oder „Bönhasen“ – heute könnte man so etwas Schwarzarbeit nennen – durchschlagen und ihnen folglich das „Handwerk gelegt“ wird, wie solche Berufsverbote genannt werden.

Repressive Gesetzgebung

Einher mit wachsenden ökonomischen Fesseln trifft die Gesellenschaften die immer repressiver werdende Gesetzgebung. So sind die Handwerkszünfte mitsamt den Gesellenschaften reichsweit schon seit der Reichszunftordnung von 1731 offiziell der Staatsaufsicht unterstellt. Wandergesellen benötigen eine „Kundschaft“, ein offizielles „Führungsattest“, das jedem gastgebenden Meister bei An- und Abreise vorzulegen ist. Der einst mühsam erkämpfte Blaue Montag gilt bereits zur Zeit unserer historischen Reportage längst als abgeschafft. Jegliche Autonomie der eigenen Verbände wird Schritt für Schritt aufgehoben. Unterstellt werden die Gesellen allein der Gerichtsbarkeit der städtischen oder landesherrlichen Polizei.

Arbeitsverweigerung oder sogar Aufstand sind bereits per Reichsgesetz bei Androhung von Leibesstrafe oder Festungshaft verboten. Auch die erkämpfte eigene Arbeitsvermittlung, das „Umschickungsrecht“, wird den Gesellen nach und nach entzogen und allein in die Hände der Zunftmeister gelegt.

In der Realität jedoch ist Recht nicht gleich Recht. Trotz der offiziell verkündeten und auch praktizierten Unterdrückungsmaßnahmen hapert es lange Zeit an der strikten Durchsetzung dieser Gängelei. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt die massive Uneinigkeit deutscher Kleinstaaten und die ausgeprägte Autonomie der meisten Städte, deren Einwohnerschaft unbeirrt nach dem mittelalterlichen Motto „Stadtluft macht frei“ und ungezwungen, jenseits kaiserlicher, königlicher oder fürstlicher Order, leben möchte.

Trotzdem gibt es gerade auch zwischen städtischen Oberschichten und wandernden Handwerksgesellen immer wieder heftige Interessenkonflikte. Die Obrigkeiten aus Städten wie Osnabrück haben beispielsweise große Angst davor, durch das „Schimpfen“ fortgehender Wandergesellen in Verruf und dadurch in ökonomische Notlagen zu geraten. Denn ein Handwerk ohne nachziehende Gesellen trifft eine Stadt seinerzeit in ihrem Lebensnerv. Im modernen Deutsch würde es heißen, der „Schimpf“ schade dem Stadtmarketing.

Dennoch: Gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts sind die ehemals autonomen Gesellenschaften bereits weitgehend zerschlagen. Zumindest sind sie der Staats- oder Meisteraufsicht wirksam unterstellt. Dennoch: Die „Gesellschaft“ wehrt sich redlich und ist zuweilen auch erfolgreich dabei, mühsam erkämpfte Rechte beizubehalten.

Werdegang eines Handwerkers: der schwere Weg zu Meisterehren. Abbildung: Heiko Schulze

Werdegang eines Handwerkers: der schwere Weg zu Meisterehren. Abbildung: Heiko SchulzeSpezielles Liedgut

Lange bevor das Wort „Volkslied“ kreiert wird, sind es Handwerksgesellen, die während ihrer Wanderschaft besondere „Gesellenlieder“ verbreiteten. Dieses Erbe wird sich am beständigsten halten.

Diese spezifische Liedkultur der Gesellen drückt sich beim Osnabrücker Beispiel, wir werden es noch nachlesen können, in einem besonderen Lied aus: Friedrich Schiller hatte unter dem Titel „Die Räuber“ dieser Gruppe ein ganzes Drama gewidmet. Das intonierte Lied der Räuber beginnt mit “Ein freies Leben führen wir“. 1782 war das Stück in Mannheim uraufgeführt worden und hatte wie ein musikalischer Donnerschlag gewirkt. Schiller hatte ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen – die Wut auf die Obrigkeit und den verbreiteten Wunsch nach einem ungebundenen Leben, wie es seine Räuber auf der Bühne beschrieben. Das Lied wird daraufhin schnell, insbesondere von zahllosen Wandergesellen auf ihrer Walz, gesungen und lustvoll weiterverbreitet.

Nach Hinweisen des späteren Osnabrücker Bürgermeisters Johann Carl Bertram Stüves, der sich auf Aufzeichnungen seines – damals ebenso als Bürgermeister amtierenden – Vaters stützt, haben auch die Osnabrücker Gesellen dieses Lied nach der Melodie des Studentenliedes „Gaudeamus igitur“ angestimmt.

Aber „Ein freies Leben führen wir“ ist bei weitem nicht das einzige Lied, das wandernde, gern feiernde und fröhlich trinkende Gesellen von sich geben. Große Teile unserer modernen „Volkslieder“ verdanken bis heute ihren Ursprung jenen aufmüpfigen jungen Männern, die es liebend gern und laut auf ihren Wanderungen bis hin zur täglichen Arbeit von sich gegeben haben.

Vorankündigung

Am Donnerstag, 18.00 Uhr folgt, wie ganz oben angekündigt, der zweite Teil unserer Serie. Hier geht es um die Hintergründe und um das Zustandekommen jenes Streikbeschlusses, der im Sommer 1801 zum Osnabrücker Gesellenaufstand führt.