Vorbemerkung: Wenige Monate nach ihrer Neugründung zum Jahresbeginn 2021 startete die Osnabrücker Rundschau eine vielbeachtete historische Serie. Im Mittelpunkt stand jener Aufstand von Handwerksgesellen im Jahre 1801, der als blutigster Arbeitskampf in die Stadtgeschichte eingegangen ist. In jüngster Zeit hat es sich die OR-Redaktion erlaubt, die Serie unserer deutlich gewachsenen Leserschaft am frühen Donnerstagabend erneut zu präsentieren. Die beigefügte Folge 6 ist die letzte unserer Serie.

13. Juli 1801: 120 rot uniformierte Soldaten eines Hannoverschen Regiments marschieren vom Osnabrücker Schloss in Richtung Gartlage. Die Truppe soll einen Streik Osnabrücker Handwerksgesellen beenden. Zahllose Menschen aus der Bürgerschaft bekunden ihre offene Sympathie mit den Streikenden. Es herrscht Aufruhr in der Stadt!

Auf dem Areal eines Gasthauses in der Gartlage kommt es zu einem blutigen Gemetzel. Der erste Osnabrücker Generalstreik endet mit zehn Toten. Sie stammen aus den Reihen der Handwerksgesellen wie der mit ihnen sympathisierenden Bevölkerung. Um was ging es damals, und wie konnte es dazu kommen? Die OR setzt ihre Zeitreise in Osnabrücker Geschehnisse fort, die in diesem Sommer exakt 220 Jahre zurückliegen.

Nachdem sich Teil 1 unserer Serie mit Gebräuchen, Kultur und erkämpften Rechten von Handwerksgesellen auseinandergesetzt hat, befasste sich Teil 2 mit den konkreten Gründen, weshalb die Schuhmachergesellen gegen Ungerechtigkeiten ihrer Gildemeister vorgegangen sind. Ursache war, dass sich die Gildemeister unbefugt in interne Streitigkeiten der Gesellen eingemischt hatten. Empfindliche Geldstrafen bis hin zu Entlassungen hatten auch solche Gesellenbrüder getroffen, die keineswegs am Streit um eine vorgeschriebene Kleiderordnung um geschlossene Rockkragen während einer Versammlung beteiligt gewesen waren. Teil 3 unserer Serie hatte sich daraufhin mit der gewachsenen. Landauf. Landab spürbare Unzufriedenheit befasst, welche letztendlich zum Streikbeschluss der jungen Schuhmacher führen, dem sich Gesellen weiterer Gewerke anschließen. Teil 4 stellte den bisherigen Streikverlauf, vor allem auch die Stimmung in der Stadt dar, in der die Unzufriedenheit großer Bevölkerungskreise mit der Politik der Stadtspitze mit beiden Händen zu greifen ist. Im 5. Teil stand das blutige Geschehen im sogenannten Dierkerschen Colonat in der Gartlage im Vordergrund. Das hannoversche Militär hatte das Feuer eröffnet. Streikende Gesellen und sympathisierende Teile der Zivilbevölkerung hatten zehn Tote zu beklagen.

Zeugnis der Geschichte am Wegesrand: Gesellenweg und Informationstafel zum Osnabrücker Gesellenaufstand von 18o1 in der Gartlage, gelegen am Haster Weg. Foto: Heiko Schulze

Zeugnis der Geschichte am Wegesrand: Gesellenweg und Informationstafel zum Osnabrücker Gesellenaufstand von 18o1 in der Gartlage, gelegen am Haster Weg. Foto: Heiko SchulzeTeil 6:

Nachklänge: Repression mit Fürstensiegel

Am Rande eines Umsturzes

Massenhaft getragene Aufstände aus der Osnabrücker Einwohnerschaft gegen die Obrigkeit zählen bis 1801 zu den absoluten Ausnahmen der Stadtgeschichte. Zum Zeitpunkt unseres Geschehens liegen die letzten bedeutenden Erhebungen sogar Jahrhunderte zurück. Beim Rampendahl-Aufstand von 1430, bei der Lenethun-Revolte von 1488 sowie beim Oberg-Aufstand von 1525 haben große Teile der Stadtbevölkerung am Ende vergeblich versucht, mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Beteiligung an Ratsentscheidungen einzufordern. Bereits kleine Anzeichen der Unzufriedenheit und Kritik an der Obrigkeit werden, soweit sie denn überhaupt ausgesprochen werden, allzu gern mit Waffengewalt erstickt. Den ideologischen Unterbau, um die Unterdrückungsmaßnahmen als „Gottes Willen“ darzustellen, besorgen Prediger von der Kanzel und willig nickende Gläubige..

Spätestens aber in jenem Moment, als Tote des Aufstandes in der Gartlage am 13. Juli 1801, verzweifelt aufgebahrt auf Zweispännern, Karren oder Leitern, in die Innenstadt geschafft werden, um sie, wenn möglich, provokativ im Rathaus oder in Häusern von Ratsverantwortlichen aufzubahren, herrscht schiere Panik auf Seiten der Stadtspitze. „Wo ist unser Schutz?“, fragen sie sich.

Von hannoverschen Soldaten sind nur wenige verfügbar. Beträchtliche Teile der eigenen Stadtwache sind dem Dienst ferngeblieben oder gleich offen desertiert. Etliche von ihnen bekunden sogar ihre Sympathie mit den Protestierenden.

Das Wort „Rebellion“ macht zusehends die Runde. Auch diese Losung stärkt die Reihen der Gesellenfreunde immer mehr. Wandererfahrungen, auch in nichtdeutsche Staaten, fahren ihre Ernte ein. Nicht zufällig klingt deshalb die Idee an, es im kleinen Osnabrück ähnlich zu machen wie die Revolutionäre im aufständischen Paris von 1789. In den Akten befindet sich die schriftliche Stellungnahme, die Altermann Schledehaus und Gerichtsherr Storck unmittelbar nach dem blutigen Gemetzel abgegeben haben. Beide kommen nicht umhin, revolutionäre Tendenzen einzuräumen. Sie zitieren das, was sie als Äußerungen der Protestierenden vernommen haben und nehmen es als Beleg für die Gewaltmaßnahmen:

„(…) das Blut der Getöteten schreit nach Rache; es solle nicht länger beim Alten bleiben, sondern man wolle es nun wie in Paris machen!“

In der Tat wird die Situation für die Herrschenden in der Stadt immer bedrückender. Ratsmitglieder um Stüve wagen es am Abend kaum, das Rathaus zu verlassen. Menschenpulks bewegen sich durch die Stadt, die häufig in ihrer Mitte Tote und Schwerverletzte des Aufstands mit sich führen. Die Privathäuser mancher Beteiligter, beispielsweise das des Altermanns Schledehaus oder jenes des Schuhmacher-Gildemeisters Fürbrock, werden während der Nacht von rotberockten Uniformträgern bewacht. Es herrscht die nackte Angst davor, Protestierende könnten eindringen und womöglich, dies ist ein Ziel vieler Transporte, Tote auf den Hausfluren vermeintlich Schuldiger aufbahren.

Zur Sympathie mit den Streikenden trägt offenkundig auch eine weitere Information aus dem Gartlager Geschehen bei. Es spricht sich herum, dass die Streikenden vor dem Kampfgeschehen ausdrücklich angeboten hatten, die umstrittenen Beherbergungskosten in ihren Streiklokalitäten tatsächlich aus der selbstverwalteten Gesellenlade zu bestreiten.

Die in vielen Städten erkämpfte Forderung, dass die Meistergilde die Kosten zu tragen hat, wird ausdrücklich als Geste guten Willens nicht mehr erhoben. Schneider und Schmiede hatten auf dieser Basis sogar angeboten, ihren Streik ab sofort zu beenden. Doch das Angebot ist seitens der städtischen Verhandlungsführer, dies sind Altermann Schledehaus und Gerichtsherr Storck, brüsk abgelehnt worden. Der Blutzoll auf der Gartlage gilt jetzt als logische Konsequenz der unbeugsamen Magistratshaltung.

Dieser Prozess wird sogar eine Krönung erfahren, als die Streikenden am Tage darauf tatsächlich zurück in die Stadt kommen. Die Rückkehr der jungen Handwerker vollzieht sich, folgt man einer späteren Darstellung Johann Carl Bertram Stüves, der dabei seinen Vater Heinrich David zitiert, in beinahe festlicher Stimmung:

„Wie im Triumphzuge, die Altgesellen vor jedem Gewerbe reitend, unter dem Liede ‚Ein freies Leben führen wir‘ und begleitet vom Pöbel, zogen sie am Abend gegen 9 Uhr in die Stadt, durch die Straßen auf den Markt …“

Das besagte Lied vom freien Leben, entnommen aus Schillers Werk „Die Räuber“, zählt seinerzeit zu den besonders beliebten Gesängen wandernder Handwerksgesellen. Kaum eines der damals bekannten Lieder dokumentiert mehr Freiheitsgeist lohnabhängig Beschäftigter.

In Osnabrück bekunden auch die Bestattungen der Toten, soweit sie nicht erzwungenermaßen oder auf Wunsch der Angehörigen in aller Stille erfolgen, einen offenen Rebellionsgeist. Der wiederum erfasst nun sogar Teile der Geistlichen, die ansonsten als verlässliche Stütze der Stadtspitze gelten und widerstandslos alle Bekanntmachungen der Obrigkeit von den Kanzeln zu verlesen pflegen. Publik wird, dass einer der Kirchenleute auf der Beisetzung eines Opfers sogar provokativ das Osnabrücker Passionslied „Oh blinde Wut, oh Durst nach Blut als nie erhöret worden“ sowie, gerichtet an Stüve und Co, „Frech, ruchlos, blind Unmenschen sind“ anstimmen lässt.

Osnabrücker Markt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bild: Niedersächsisches Landesarchiv, Standort Osnabrück

Osnabrücker Markt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bild: Niedersächsisches Landesarchiv, Standort OsnabrückDelegierte des Bürgerzorns

Es sind größtenteils angesehene Bürger der Stadt, die sich bereits unmittelbar nach dem blutigen Geschehen, restlos empört, ins Rathaus begeben. Berichte zeugen von bis zu 50 Protestierenden, die unter Führung des Schneidermeisters Hüdepohl, des Kaufmanns Holstein, des Schmiedemeisters Hartmann, des Knopfmachers Werbeck, des Lohgerbers Münster bis hin zum Kammmacher Detering das Gespräch mit den Bürgermeistern suchen. Die Aussprache findet in der damaligen Gerichtsstube statt. Die Atmosphäre ist angespannt und lautstark. Harsche Kritik hagelt es von den Gästen, die größtenteils direkte Zeugen der blutigen Ereignisse gewesen sind. Der Schock ist den Gesichtern abzulesen.

Folgt man einer ausführlichen Darstellung, die Stadtarchivar Merx anno 1902 in den Osnabrücker Mitteilungen Nr. 26 veröffentlicht, ist es allen voran Schneidermeister Hüdepohl, Inhaber eines beachtlich großen Handwerksbetriebes, der sich besonders kritisch äußert. Merx gibt ihn in indirekter Rede mit folgenden Worten wieder:

„… der Magistrat habe es nicht dahin kommen lassen müssen, er hätte Anstalt treffen sollen, den Verlangen der Gesellen ein Genüge zu tun. Er (Hüdepohl) müsse Bürgerlasten und Beschwerden tragen, wovon er die aber entrichten solle, wenn seine Gesellen von hier vertrieben und totgeschossen würden. Er habe vier Gesellen gehabt und könne nun nichts anfangen; der Bürger leide und habe Grund, sich zu beschweren.“

Mit anderen Worten: Das von Magistrat und Militär gemeinsam verantwortete Blutbad hat zu diesem Zeitpunkt auch für viele Handwerksbetriebe und ihre Meister eine bedrohliche Situation geschaffen. Nicht ohne Grund befinden sich deshalb auch zahlreiche Handwerksmeister unter den Protestierenden. Bürgermeister Heinrich David Stüve bleibt nach eigenen Aufzeichnungen jedoch knallhart und verweist eiskalt auf die nackte Rechtslage:

„Ich suchte ihn die irrigen Gedanken zu berichtigen. Es war aber vergebens, er wollte von reichsgesetzlichen Verfügungen und dazu folgenden Pflichten nichts wissen.“

Die beiden Bürgermeister Stüve und von Gülich verweigern somit jedes Zugeständnis. Im Gegenteil: Nahezu jede Äußerung harter Kritik an der Ratspolitik wird sorgsam aufgezeichnet und soll, so planen es die Bürgermeister früh, später gegen die verwendet werden, die man vor Gericht ziehen will. Der vorgetragene Bürgerprotest gilt ihnen als offene Rebellion gegen die Obrigkeit und somit als rechtswidrig.

Ohne Ergebnis, dafür enttäuscht und zornig, verlässt die Bürgerdelegation das Rathaus. Zumal viele das Erlebte draußen weitergeben und keineswegs für sich behalten, trägt auch dies zur weiteren Steigerung des Rebellionsgeistes in der Stadt bei.

Was die Stadtspitze jetzt frühzeitig plant und aus ihrer persönlichen Logik heraus auch planen muss, ist die Stärkung ihres militärischen Schutzes. Erste Versuche scheitern dabei so jämmerlich, dass viele Rebellierende dies als weitere Ermunterung ansehen, die Protestaktionen fortzusetzen. Zehn Mann, so die Order Stüves an das mit eigenen Kompetenzen ausgestattete Neustädter Rathaus, sollte die dortige Stadtwache für ihn aufbieten. Hinzu sollten 20 Mann aus der Schützenkompanie, letztendlich aus der Altstadt die komplette Bürger- und Schützenkompanie anrücken. Folgt man dem Chronisten Merx, verlaufen diese Versuche Stüves „beinahe als vollkommen unnütz“.

Kurzum: Noch erscheint Bürgerzorn allgegenwärtig und kaum zu bändigen. Werden die Rebellen sogar obsiegen und die Machtverhältnisse in der Stadt umkehren? Wird Osnabrück zu einem Paris des alten Westfalens? Womöglich zum Funken, aus dem sich ein Flächenbrand in deutschen Landen entwickelt? Nichts scheint unmöglich.

Die Macht der Musketen

„Ach, Macht kommt aus den Fäusten und nicht aus dem guten Gesicht, aus Mündungen kommt die Macht ja und kommt aus den Mündern nicht!“ sollte viel später, in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts, der Liedermacher Wolf Biermann singen.

Bezogen war dieses Lied vor allem auf den faschistischen Putsch in Chile von 1973. Doch die Erkenntnis ist beinahe zeitlos: Immer wieder in der Geschichte entscheidet am Ende allein die Schwere der Bewaffnung, wer bei Konflikten obsiegt. Das Osnabrück des Jahres 1801 macht hier keine Ausnahme.

Da die städtischen Waffenträger aus besagten Gründen, bis auf wenige Ausnahmen, ausgefallen sind, ruht die Hoffnung allein auf den Möglichkeiten der landesherrlichen Verwaltung, deren Sitz die heutige Bischöfliche Kanzlei in der Hasestraße ist. Denn nur die Regierung des alten Fürstbistums Osnabrück verfügt über einen direkten Zugriff auf die Garnison des Generalleutnants von Issendorf, die zum „2. Infanterie-Regiment Prinz Friedrich“ gehört. Jene stammt zwar aus Hannover, doch enge familiäre Bande verbinden Fürstbischof Friedrich von Yorck, das Fürstentum Hannover und das britische Königshaus.

Schnell ergeht an General von Issendorf die gehorsam befolgte Order, für seine gesamte Truppe ab sofort den Alarmzustand auszurufen. Eher kleine, aber optisch wirkungsvolle Truppenteile werden zum Markt delegiert. Andere schützen das Schloss oder die Fürstbischöfliche Kanzlei im Schatten des Domes. Wichtig ist von Issendorf und seiner Truppe auch, fortan bei allen öffentlichen Begräbnissen zugegen zu sein. Bewaffnete bei Bestattungen verfehlen nicht ihre Wirkung auf die Trauernden. Es wächst eine Mischung von Trauer, Wut, Verzweiflung und Resignation.

Ein zentraler Schritt ist außerdem die Rückbeorderung der von Hauptmann Langrehr befohlenen, 120 Mann starken Truppe aus der Gartlage. Zumal die Soldaten dort bewiesen haben, ihre Bajonette und Musketen auf Befehl brutal zu gebrauchen, schüchtert die Rückkehr der Langrehr-Truppe die Stadtbevölkerung durchaus ein. Hinzu kommt ein penibel bewachtes Ausgehverbot für die Zeit nach 21 Uhr.

Angedrohte Gewalt findet sich mittlerweile auch auf Aushängen und in warnend verlesenen Predigten in den Gotteshäusern der Stadt. Aushänge sprechen eine deutliche Sprache: „Die Obrigkeit (…) muss die Urheber aufspüren und nachdrücklich die strafen, die ihre väterliche Absicht misslingen machten.“

Noch vehementer ist ein ebenfalls in der Stadt wie im gesamten Fürstbistum eifrig verbreiteter Aufruf. Formuliert ist er im Namen des offiziell regierenden Fürstbischofs Friedrich von Yorck, der vom eigentlichen Wortlaut allerdings persönlich erst viele Monate später in Kenntnis gesetzt wird. In Aushängen, in den wöchentlich erscheinenden „Osnabrückischen Nachrichten“ und in allerorten verlesenen Kanzleireden wird seit dem 17. Juli allen aufsässigen Wandergesellen völlig offen gedroht:

„Im Namen Friedrichs von Gottes Gnaden, Herzog von York und Bischof zu Osnabrück, wird folgendes kundgetan: (…) Die Handwerksgesellen, welche unter irgend einem Vorwande sich gelüsten lassen würden, einen Aufstand zu erregen, sich zusammen zu rottieren und entweder die Arbeit so lange, bis ihren Forderungen Genüge geschehen, zu verweigern oder gar haufenweise auszutreten, sollen als verwegene Frevler und Missetäter durch militärische Hilfe zum Gehorsam gebracht und mit Gefängnis, Zuchthaus, Festungsbau und ähnlichen Strafen, auch nach Beschaffenheit der Umstände, mit Lebensstrafen belegt werden.“

Die angedrohte Unterdrückung, die der Landesherr Monate später ausdrücklich billigt, verfehlt am Tage der Verlautbarung nicht ihre Wirkung. Vor allem das immer stärker in der Stadt zusammengezogene und mittlerweile deutlich verstärkte Militär verursacht bei vielen, welche tags zuvor noch mit einer offenen Rebellion liebäugelten, nur noch Angst und Schrecken. Als in den Folgetagen sogar die ersten Verhaftungen stattfinden, ist der Widerstand aus der Stadtbevölkerung weitgehend gebrochen.

Stüves Deal mit „Auswanderern“

Eine starke Waffe ist den Revoltierenden aus der Gesellenschaft allerdings geblieben. Wie ein Damoklesschwert hängt über den Bürgermeistern Stüve und von Gülich weiterhin die Androhung der Streikenden, in Zukunft den „Schimpf“ über die Stadt Osnabrück zu bringen. Wandernden Gesellen aller Handwerke, wo immer man sie auf der Walz antrifft, droht die Losung vermittelt zu werden, die Stadt Osnabrück und ihre Meisterwerkstätten fortan unbedingt zu meiden. Bei Zuwiderhandlungen gegen derartige Empfehlungen droht, so ist es Brauch unter Wandergesellen, eine empfindliche Abgabe in die jeweiligen Gesellenladen.

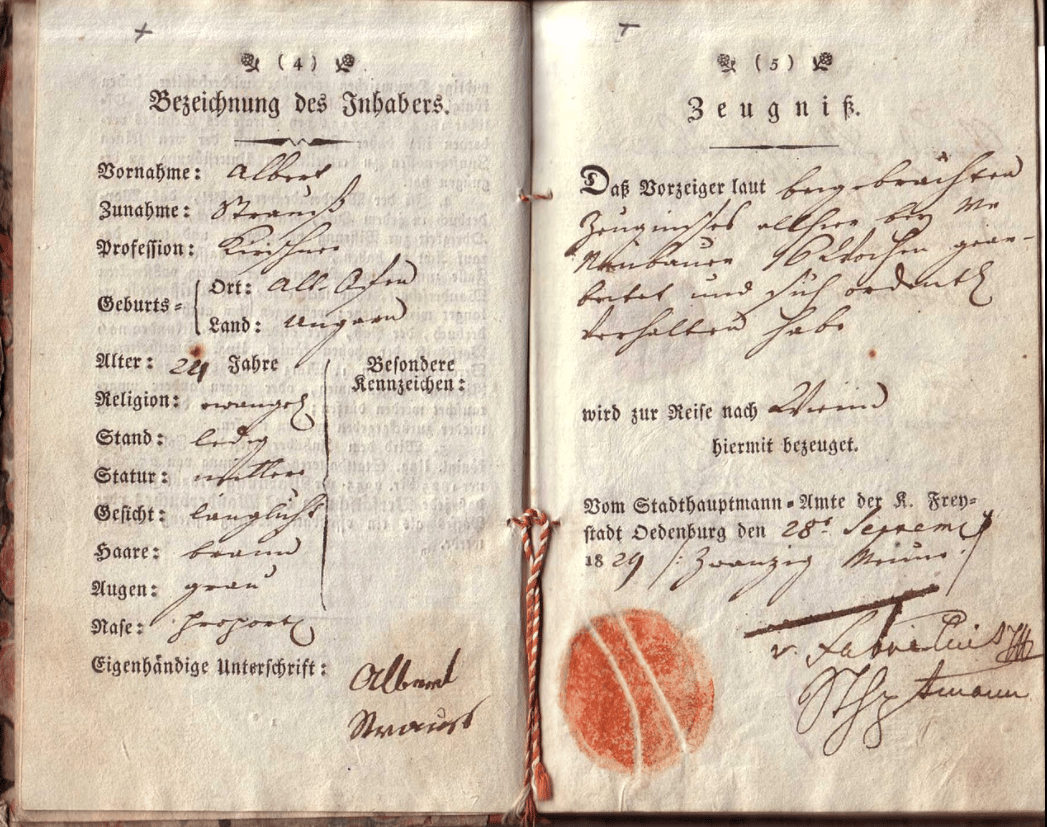

Die "Kundschaft", hier: anno 1827: Ohne diesen Arbeitsnachweis fanden die Wandergesellen keinen neuen Meisterbetrieb. Collage: OR

Die "Kundschaft", hier: anno 1827: Ohne diesen Arbeitsnachweis fanden die Wandergesellen keinen neuen Meisterbetrieb. Collage: ORBeobachter des Geschehens dürfen heutzutage davon ausgehen, dass Stüve und seine Gesinnungsgenossen nach dem Gartlager Geschehen liebend gern alle „Rädelsführer“ ergriffen und angeklagt hätten. Doch die Folgen eines „Schimpf auf Osnabrück“ erscheinen, rational überlegt, folgenreicher als eine harte Bestrafung von solchen Streikenden, die sich auf der Walz befinden und das Geschehene dort weiter tragen.

Beinahe unbemerkt von der städtischen Öffentlichkeit setzen sich deshalb Stüve und Co mit den oft noch eingeschüchterten Gesellenvertretern zusammen. Gegen die Zusicherung, den besagten „Schimpf“ zu unterlassen, bekommen Schuhmacher, Schmiede und Schneider ihre konfiszierten Habseligkeiten, insbesondere die zum Weiterwandern elementare „Kundschaft“, die Arbeitsnachweise enthält, zurück. Die Wortführer des Protestes lassen sich auf die Abmachung tatsächlich ein. Sprichwörtlich bei Nacht und Nebel verlassen ehemals stolze Gesellen Osnabrück. Nimmt man kleine Ausnahmen wie in der Stadt Kassel aus, wo Tischler, die in Osnabrück gearbeitet hatten, Strafgelder zahlen sollen, erfolgt in der Folgezeit kein breit getragener „Schimpf auf Osnabrück“. Die heimischen Handwerksmeister dürfen weiter auf anreisende Gesellen hoffen. Die Stadtspitze darf zuversichtlich sein, die heimische Wirtschaftskraft und den Ruf Osnabrücks als Standort guten Handwerks erhalten zu haben.

Somit geht das Kalkül beider Seiten auf: Nicht ein einziger Schuhmachergeselle wird später zu den Verurteilten zählen. Andere Beteiligte des Aufstandes, die ausdrücklich nicht zur wandernden Gesellenschaft zählen, wird es dagegen, wie unten dargestellt, wesentlich härter treffen.

Rache in Richterroben

Sobald die Gesellen aus den bestreikten Gewerken die Stadt verlassen haben, kommt es zu ersten, bereits oben angedeuteten Verhaftungen. Ein erstes Opfer der Repressionswelle ist der Koch Bornemann, der im Dienst des Freiherrn von Schele steht. Er hat sich angeblich als einer der Wortführer beim Gartlager Aufstand hervorgetan. Bornemann kommt seiner Verurteilung zuvor. Er erhängt sich, so die offizielle Darstellung, bereits eine Woche nach den blutigen Ereignissen in seiner Gefängniszelle.

Die Unsicherheit, ob Verantwortliche in der Stadt oder jene des Fürstbistums Osnabrück für das juristische Verfahren zuständig sind, verlangsamt das Procedere. Erst im November sind die zahlreichen Vernehmungen beendet. Am Ende ist die Landesregierung des Fürstbistums Osnabrück zuständig und betreibt die Anklage. Auch dieses Verfahren gestaltet sich aufwändig. Bis heute beeindruckend bleibt die Vielzahl von Zeuginnen und Zeugen, die im Rahmen der Beweisführung vernommen werden. Es sind Hunderte, deren Aussagen bis heute in den Akten im Niedersächsischen Landesarchiv, Standort Osnabrück, nachzulesen sind. Setzt man diese Hunderte in eine mathematische Beziehung zu etwa 8.500 Seelen, die damals in Osnabrück leben, könnte man auf dieser Basis den Vergleich zur heutigen Zeit wagen: Es wäre ein Prozess, in dem viele Tausende von Zeugenaussagen die Aktenordner füllten. Die Osnabrücker Justiz wäre wohl auch heute mit keinem anderen Thema beschäftigt.

Zurück in die Zeit des Gesellenaufstandes von 1801. Am Ende hagelt es harsche Urteile, die hier nur exemplarisch dokumentiert werden sollen:

Gastwirt Johann Heinrich Dierker wird wegen seiner Aufnahme der Streikenden mit einer Strafzahlung von 50 Talern ausgestattet. Es ist das halbe Jahresgehalt eines Maurergesellen.

Wesentlich härter trifft es diejenigen, welche die landesherrlichen Richter Lodtmann und Dyckhoff als die Hauptschuldigen ausmachen: Maurer Christoph Heinrich Geißler erhält fünf Jahre Haft im „Zucht- und Gefängnis-Hause“. Maurer Johann Heinrich Salje kostet seine ogen auf diese Waffenträger, bezeichnend:

„… all diejenigSympathie mit den Streikenden volle vier Jahre, seinen Kollegen Rudolph Gronert ein volles Jahr.

Insgesamt sind es rund 35 Einzelurteile, nach denen die allermeisten Verurteilten teils hohe Geldbeträge entrichten müssen. Unter den Bestraften befinden auch die Wortführer jener Bürgerdelegation, die sich nach den Kämpfen ins Rathaus zu Stüve und von Gülich begeben hatten. Jeweils fünf Taler Geldstrafe müssen schließlich die desertierten Stadtsoldaten begleichen. Im Originalton des Urteils heißt es, bezen von der Bürgerkompanie, welche am 13. Juli vorigen Jahres zum Schutze der Obrigkeit und zur Erhaltung der Ruhe aufgeboten, aber auf die geschehene Bestellung nicht erschienen sind (…).“

Pikant erscheint ein Urteil gegen Philipp Gerhard Brand, Lehrling des Stadtchirurgen Wanstrath: Er wird „zu einer zweimaligen scharfen körperlichen Züchtigung und vierwöchigem Gefängnisse“ verdonnert.

Ob gänzlich alle Urteile, die zuweilen Folgeverfahren nach sich ziehen, in der dargestellten Form vollstreckt werden, bleibt bis heute unklar. Denn Osnabrück, vor allem das winzige Fürstbistum, das im Kern dem heutigen Landkreis Osnabrück entspricht, erfährt bald eine Wandlung historischer Dimension. Die Leser der Osnabrückischen Anzeigen können nämlich gut ein Jahr nach der Urteilsverkündung, am 13 November 1803, den bevorstehenden Exitus ihres Kleinstaats schwarz auf weiß nachlesen: Fürstbischof Friedrich von York hat in einem Brief an seinen Vater, den britischen König Georg III., feierlich angekündigt, ihm das alte Stiftsgebiet des Osnabrücker Landes zu übergeben.

Osnabrücks staatliche Eigenständigkeit ist durch dieses Geschenk seines Landesherrn an den eigenen Papa für alle Zeit beendet. Doch es kommt noch komplizierter: Schon am Fronleichnamstag des gleichen Jahres ziehen französische Soldaten in die Hasestadt hinein. Flatternde Fahnen und Kokarden an den zylindrigen Tschakos auf den Köpfen zeigen das Rot-Weiß-Blau der revolutionären Trikolore. Es sind jene Farben, die jene Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit versprechen, von denen viele Beteiligte am Gesellenaufstand von 1801 so geschwärmt hatten. In der Tat: Chronisten berichten, dass der Einmarsch der Blauröcke bei vielen Menschen Freude auslöst und mit großen Erwartungen verknüpft ist. Es dürfte naheliegen, dass die bitteren Erfahrungen mit hannoverschen Truppen beim Gesellenaufstand damit zu tun haben.

Wer, ganz nebenbei, speziell dieses hoch spannende Thema vertiefen möchte, darf gern einen Blick auf diesen OR-Beitrag werfen: https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/heiko-schulze/heikos-rueckblende-als-osnabrueck-zu-frankreich-zaehlte/

Überaus bemerkenswert, irgendwie aber auch typisch für ihn, bleibt der Werdegang des Bürgermeisters Heinrich David Stüve. Er verbleibt im Amt, wird unter den Franzosen sogar ganz offiziell zum „Monsieur le Maire“. Er stirbt bereits 1813. Sein Leichnam wird als einer der ersten auf dem Hasefriedhof jenseits der Stadtmauern bestattet. Angelegt worden ist jene Ruhestätte außerhalb der Stadtmauern unter französischer Herrschaft.

Zurück zum Prozessgeschehen: Weil in Osnabrück bis Ende 1813, mit minimalen Ausnahmen und in Gestalt unterschiedlicher Staatlichkeit, das französische Kaiserreich den Ton angibt, bleibt umso unklarer, was mit den nach 1801 Inhaftierten, soweit sie längere Haftstrafen vor sich hatten, am Ende tatsächlich nach 1803 geschehen ist.

Der Gesellenaufstand: Lehrstück parteilicher Geschichtsnachlese

Das moderne Osnabrück erfreut sich seit Jahrhunderten vieler Chronisten. Dazu zählen Bürgermeister Ertwin Ertmann, die Diplomaten Justus Möser, der Bürgermeister und Staatsrechtler Johann Carl Bertram Stüve bis hin zum vielgelesenen Lokalgeschichtler Ludwig Hoffmeyer. Allesamt haben sie historisches Stadtgeschehen zu Papier gebracht. Allen gemein ist allerdings, dass Historie stets aus dem Blickwinkel der Herrschenden vermittelt wird. Erhebungen aus der Einwohnerschaft gegen die Obrigkeiten werden allerorten eher als störendes und gemeinhin unverständliches Beiwerk angeprangert.

Ein typisches Beispiel derartiger Einseitigkeit ist der offizielle Stadtchronist Ludwig Hoffmeyer, Verfasser der über beinahe acht Jahrzehnte offiziellen, erstmals 1918 verfassten „Chronik der Stadt Osnabrück“. Für ihn, der seine Abhandlung wiederum auf den zitierten Stadtarchivar Merx stützt, ist der Gartlager Aufstand schlichtweg „im Geist der Zuchtlosigkeit und Gewalttätigkeit“ erfolgt.

Nicht minder einseitig urteilt Professor Dr. Otto zu Höhne, der sich im Heimatjahrbuch Osnabrücker Land anno 1977 mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Seine These:

„Die Ursache der Unzufriedenheit unter den Schustergesellen war eine an den Haaren herbeigezogene Nichtigkeit. Jugendlicher Übermut und unkontrollierte Emotionen erzeugten ein so großes Unglück, wie ein solches die Stadt Osnabrück – außer der Katastrophe des 2. Weltkrieges – weder vor dem 13. Juli 1801 noch später erlebt hat.“

Lesende dieser Serie oder des Buches „Geplatzte Kragen“ mögen sich gern selbst ein Urteil zu derartigen Interpretationen bilden.

Was folgt

Es sollten gut 200 Jahre ins Land gehen, bis endlich auch die soziale, ökonomische und politische Sichtweise der Gesellen betrachtet wurde. Der Autor dieser Serie würde sich darüber freuen, wenn sein erstmals 2007 erschienener und seither vielfach neu aufgelegter Roman „Geplatzte Kragen“ einen Beitrag dazu darstellen könnte, bewusst die „andere Seite“ und deren Beweggründe darzustellen. Auch dies ist, offen zugegeben, „parteilich“.

Die Geschichte des Kampfes um die Rechte abhängig Beschäftigter geht natürlich nach 1801 weiter. Dies gilt ungeachtet der folgenden Jahrzehnte massiver Unterdrückung, die allenfalls bei Ereignissen um das Hambacher Fest von 1832 und natürlich beim Geschehen um die gescheiterte Revolution von 1848/1849 zarte Ansätze für einen gesellschaftlichen Fortschritt zeigen. Jene Ereignisse in Osnabrück hat der Autor dieser Serie, ebenfalls in romanhafter Form, unter dem Titei „Mit Feder und Hobel. Johann Heinrich Schucht und die Osnabrücker Arbeiterverbrüderung 1849 bis 1851“ – auch mit einem Kapitel zum fachwissenschaftlichen Hintergrund – veröffentlicht.

Heute wissen wir: Die Beweggründe der Streikenden von 1801 zählen heutzutage zu den Stützpfeilern eines demokratischen Gemeinwesens. Der Einsatz für das Recht abhängig Beschäftigter, sich ohne Druck zusammenzuschließen, die eigene Meinung frei zu äußern, eigene Interessenvertretungen zu wählen, Tarifverträge abzuschließen und nicht zuletzt ein legitimes Streikrecht wahrzunehmen, wird allerdings erst mit dem Erstarken von Sozialdemokratie und Gewerkschaften im 20. Jahrhundert seine sehr späten Früchte tragen.

Mit dieser Folge und mit diesem Verweis endet unsere sechsteilige Serie zum legendären Osnabrücker Gesellenaufstand. Er bleibt bis zum heutigen Tage der blutigste Arbeitskampf der Stadtgeschichte, weshalb er nicht nur Erinnerung, sondern auch Mahnung für eine bessere Zukunft sein sollte.