Von Dieter Przygode und Martina Sellmeyer

Der Fabrikant Fritz Frömbling – Antisemit und Antidemokrat

Rechtes Gedankengut fiel in Osnabrück offenbar auf einen fruchtbaren Boden. Lange vor den Nationalsozialisten gab es in Osnabrück eine aktive „völkische“ Szene. Die damaligen Zeitungen sprachen sogar von einem „deutschnationalen Mördernest“. Eine zentrale Rolle spielte dabei – neben anderen – der Seifenfabrikant Friedrich „Fritz“ Frömbling.

Wer war dieser Fritz Frömbling?

Als Sohn des Oberförsters Wilhelm Frömbling und dessen Ehefrau Wilhelmine, geborene Rose, beide evangelisch, wurde Fritz (eigentlich Friedrich Hermann Julius Wilhelm) Frömbling, senior am 25. Oktober 1868 im beschaulichen, katholisch geprägten Rulle vor den Toren Osnabrücks geboren. Frömbling war in erster Ehe verheiratet mit Frieda, geborene Brockmann. Er wohnte mit seiner Familie an der Parkstraße 32 in Osnabrück.

Das Ehepaar hatte drei Kinder: Heinrich (Jahrgang 1896), Wilhelm (Jahrgang 1897) und Friedrich junior (Jahrgang 1901). Im Jahr 1895 gründete der Seifensieder Fritz Frömbling senior die „Osnabrücker Seifenfabrik Frömbling“. Am 6. Mai 1895 erhielt der Geschäftsmann von der Stadt Osnabrück die Betriebsgenehmigung. Das gerade durch Abriss aus der Stadt verschwundene Fabrikgelände befand sich bis zum Sommer dieses Jahres an der Rehmstraße / Ecke Lange Straße. Zunächst wurden nur Schmierseife, Kernseife und Waschpulver produziert.

Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges begann die Fabrikation der sogenannten Toiletten- oder Feinseifen. Die Osnabrücker Seifen-Artikel wurden durch Handelsvertreter und Handelsreisende im gesamten Gebiet des damaligen Deutschen Reiches vertrieben. Ergänzt wurde das Unternehmen um die Rode & Frömbling Reis-Stärkefabrik mbH an der Atterstraße in Eversburg, die Frömbling zusammen mit einem Partner gründete.

Die Frömblings stammen aus einer alten niedersächsischen Försterfamilie. Fast alle Vorfahren waren Jäger. Als Jäger blieb auch Fritz Frömbling [gemeint ist der 1901 geborene Junior] lange Jahre dieser ererbten Familientradition treu. Seine Hoffnung, vom Vater mit einem eigenen Gutshof aus dem Familienunternehmen ausgezahlt zu werden, wurde mit der Inflation 1923 zunichte gemacht. Als Realist, der er war und zeit seines Lebens blieb, gab er nun kurzentschlossen seine bisherigen Berufspläne auf. Während einer Bahnfahrt, „einer Bahnfahrt, die seinem Leben eine andere Richtung gab, überzeugte er seinen Vater von der Richtigkeit seines Entschlusses und trat 1924 in die Osnabrücker Seifenfabrik Frömbling ein. 1929 heiratete er Elisabeth Winckelmann, eine Kaufmannstochter aus Bremen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Fritz Frömbling sr. war wie sein Vater ein leidenschaftlicher Jäger. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er um das Jahr 1906 in Achmer (heute ein Stadtteil von Bramsche) eine etwa zwei Hektar große Fläche in Bahnhofsnähe zwischen der Eisenbahnlinie, der Kreisstraße Achmer – Pente und der Westerkappelner Straße einfrieden ließ und diese mit Fasanen aller Art besetzte. In Käfigen wurden Singvögel und Füchse gehalten. Die Fasanenfarm war sonntags das Ausflugsziel vieler Bramscher. Auch der vielbeschäftigte Unternehmer selbst suchte und fand dort Ausgleich und Entspannung.

Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP)

Frömbling widmete sich neben der Jagd auch der Politik. Er war Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP). Die konservative Partei entstand nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Sie lehnte die demokratische Weimarer Republik ab. Die DNVP hatte eine breite Basis im protestantischen Mittelstand und war bei den Industriellen der Stadt stark verwurzelt. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Großhandelskaufmann Gustav Hagen, war ein Funktionär der DNVP, ebenso wie die Fabrikanten Paul Meyer (1872-1926) von der Hagedorn A.G. als Vorsitzender und Fritz Frömbling (Seifenplatz).

Hagedorn war auch Mitglied des 1891 gegründeten Allgemeinen Deutschen Verbands (ab 1894 Alldeutscher Verband), einer der größten und bekanntesten militaristischen und antisemitischen Agitationsverbände des völkischen Spektrums. Er wurde als Vertreter der DNVP als Bürgervorsteher in den Rat gewählt.

Die Osnabrücker Ortsgruppe der Partei veröffentlichte eine Propagandazeitschrift namens Osnabrücker Wacht, die bis 1933 erschien. Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs legte die DNVP in der städtischen Lesehalle 1919 „Hetzliteratur gegen Juden“ aus. Ratsmitglied Simon Wertheim warf dem Bürgervorsteher der DNVP, Fabrikant Paul Meyer vor, dass seine Partei „direkt zu Pogromen auffordere und in Osnabrück eine Hetze betreibe, die jeder Beschreibung spotte“.

Nach Aussagen der Sozialdemokraten im Bürgervorsteherkollegium wurde der Missbrauch der Lesehalle zum Auslegen von antisemitischer Literatur „allgemein in der Bürgerschaft verurteilt“. Die Bevölkerung erfuhr nichts von dieser Diskussion im Rat, denn die Vertreter der „rechtsstrebenden Osnabrücker Presse“ hatten laut den Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus „vor der Behandlung dieses Gegenstandes die Sitzung verlassen, um so die Sache ihren Lesern gegenüber vertuschen zu können“.

Es blieb nicht bei der Agitation durch Flugblätter. Bereits ein Jahr später kam es zu Übergriffen gegen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die der Synagogengemeinde angehörten. Die Nahrungsmittelknappheit infolge der Ersten Weltkriegs führte in Deutschland vielerorts zu Demonstrationen und Plünderungen. Die sogenannten „Hungerunruhen“ nahmen aufgrund der Beteiligung „unsauberere[r] Elemente und antisemitische[r] Hetzer“ nicht nur in Osnabrück teilweise Züge eines antisemitischen Pogroms an. Schüler des Ratsgymnasiums belästigten ältere jüdische Frauen und verbreiteten antisemitische Hetzschriften.

Fritz Frömbling war nicht nur Vorstandsmitglied einer antisemitischen und demokratiefeindlichen Partei. Nach überlieferten Gerichtsakten der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die im Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Freiburg, lagern, verkehrte der Fabrikant im rechtsextremen Milieu der Freikorps. Das waren Truppenverbände aus ehemaligen Soldaten, Studenten und anderen Freiwilligen, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dazu dienen sollten, revolutionäre, angeblich kommunistische Umsturzversuche niederzuschlagen.

Doch die Freikorps entwickelten sich zum Sammelbecken monarchistischer, nationalistischer und rechtskonservativer Kräfte. Aus Freikorps wie der antisemitischen „Brigade Ehrhardt“ ging eine paramilitärische terroristische Vereinigung hervor, die „Organisation Consul“. Der Geheimbund verübte während der Weimarer Republik politische Morde mit dem Ziel, die junge Republik zu destabilisieren und eine Militärdiktatur zu errichten. Am 26. August 1921 wurde Reichsfinanzminister Matthias Erzberger von den Freikorpsmitgliedern Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz ermordet, nachdem mehrere Attentatsversuche auf ihn zuvor gescheitert waren. Erzberger hatte als Leiter der deutschen Waffenstillstandskommission im Wald von Compiègne am 9. November 1918 mit Zustimmung Hindenburgs den Waffenstillstand für das Ende des Ersten Weltkriegs unterzeichnet. Das wurde von rechtsnationalistischen Kreisen als „Volksverrat“ und sogenannter „Dolchstoß“ interpretiert, der das Militär um den Sieg gebracht habe. Die im Auftrag der rechtsradikalen „Organisation Consul“ handelnden Täter flohen ins Ausland.

Beteiligung am Erzbergermord?

Die Empörung über den Mord an dem als „Judengenossen“ diffamierten katholischen Zentrumspolitiker zeigte sich in Osnabrück in einer mehrtausendköpfigen Demonstration der Gewerkschaften, der Mehrheitssozialdemokratischen Partei Deutschlands (MSPD), der Reste der noch vorhandenen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) und der KPD. Bei der Demonstration am 1. September 1921 wurden Transparente mitgeführt, die „Tod den Meuchelmördern“ forderten. Für den Mord an Erzberger machte der Osnabrücker MSPD-Politiker Walter Bubert die Deutschnationale Volkspartei direkt mitverantwortlich. Dabei ahnte er aber wohl noch nicht, dass drei der führenden Osnabrücker Mitglieder der DNVP tatsächlich des Mordes an Erzberger beschuldigt werden sollten, von denen einer mit dem Bürgervorsteher Bubert gemeinsam im Rat der Stadt saß.

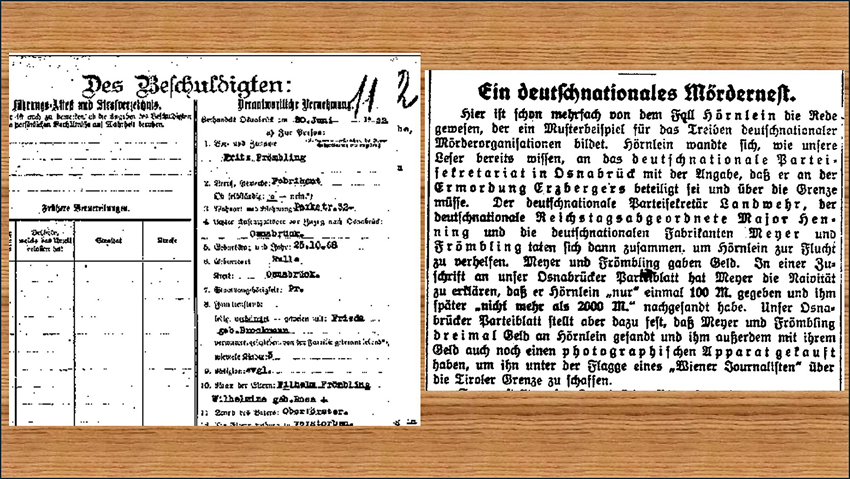

Im Juni 1922 wurde Parteisekretär Heinz Landwehr zusammen mit dem Vorsitzenden Paul Meyer und Seifen-Fabrikant Fritz Frömbling vorübergehend festgenommen, weil man ihnen eine Verstrickung in den von einem Angehörigen des Freikorps verübten Mord am Zentrumspolitiker Erzberger vorwarf.

Das SPD-Parteiorgan Der Vorwärts berichtete in seiner Ausgabe vom 11. August 1922 unter der Überschrift „Ein deutschnationales Mördernest“, dass sich der in der bayrischen rechtsextremen Szene verkehrende Willy Hörnlein „an das deutschnationale Parteisekretariat in Osnabrück mit der Angabe [gewandt hat], daß er an der Ermordung Erzbergers beteiligt sei und über die Grenze müsse“. Der deutschnationale DNVP-Reichstagsabgeordnete Wilhelm Henning, „einer der verbissendsten Antisemiten“, sowie Meyer und Frömbling taten sich dann zusammen, um Hörnlein zur Flucht zu verhelfen. Meyer und Frömbling gaben Geld, Henning versuchte einen Pass zu besorgen. Folgt man der Darstellung in dem Zeitungsartikel, floss sogar mehrfach Geld, um Hörnlein auch mit einem Fotoapparat auszustatten und ihn getarnt als Wiener Journalisten über die Tiroler Grenze zu schaffen. Schließlich, so die Zeitung, hätten sich Meyer und Frömbling entschlossen, ihren Parteisekretär Landwehr nach Bayern zu entsenden, um Hörnlein vor Ort bei der Flucht zu unterstützen. Kontaktmann in Bayern war der rechtsradikale Major a. D. Kriebel. Als Legitimation diente „eine Visitenkarte Frömblings, die in der Mitte zickzackförmig auseinandergeschnitten wurde“.

Die eine Hälfte wurde Kriebel per Post zugeschickt, die andere Hälfte musste Landwehr bei seiner Ankunft vorzeigen, um seine „Vertrauenswürdigkeit“ zu beweisen. Danach wurde Landwehr zu dem rechtsradikalen Professor Stempfle gebracht. Dieser half Hörnlein über die Grenze, wobei auch eine Studentin namens Steube beteiligt war.

Nach einigen Tagen bekam jedoch Frömbling ein Telegramm aus Bayern des Inhalts, dass „die Frömblingsseife nicht gut sei“, womit offenbar gesagt werden sollte, dass Hörnlein sich den Rechtsradikalen verdächtig gemacht hatte und man ihn für einen Schwindler und möglicherweise einen Spitzel hielt.

Wilhelm Hörnlein wurde am 31. Oktober 1921 in der Steiermark tot aufgefunden, durch einen Kopfschuss getötet. Dasselbe Schicksal traf Fräulein Steube. Sie sei in der Sache Hörnlein nach Osnabrück gereist „und wenige Tage nach ihrer Rückkehr von Osnabrück gleichfalls in München ermordet“ worden, heißt es dazu im Vorwärts weiter. Täter seien zwei flüchtige Mitglieder der Organisation C.[onsul]. Grund der Ermordung sei in beiden Fällen: „Beseitigung unbequemer Mitwisser.“

Die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft gegen Frömbling belegen die rechtsextreme und antisemitische Gesinnung des Osnabrücker Fabrikanten. Der Staatsanwaltschaft gegenüber hatte er als Kontaktmann in München Hermann Kriebel angegeben, einen engen Weggefährten Adolf Hitlers und Mit-Beteiligten an dessen Putschversuch 1923. Kriebel war Stabsleiter der im Mai 1920 gegründeten republikfeindlichen paramilitärischen Organisation Escherich. Die von Georg Escherich 1920 gegründete Orgesch war die stärkste der sogenannten Einwohner- oder Heimatwehren. Frömbling bestritt – wie Meyer und Landwehr auch – bei seiner Vernehmung, an dem Erzbergermord beteiligt gewesen zu sein.

Allerdings konnten sie den Verdacht nicht ausräumen, dass sie Hörnlein, den sie aus der Parteiarbeit kannten, unterstützen wollten, weil sie ihm den behaupteten Mord an Erzberger durchaus zutrauten. Alle drei, auch Frömbling, stellte der Untersuchungsrichter beim Landgericht Offenburg fest, hätten geglaubt, dass Hörnlein der Mörder Erzbergers wa– egal mit welchen Mitteln. Auch ein Mord erschien ihnen offenbar legitim. Heinz Landwehr, der mitangeklagte Osnabrücker Parteisekretär der Deutschnationalen Volkspartei und enger Freund Frömblings, gab zu, am Tag nach dem Erzbergermord gesagt zu haben: „War das denn nicht schön, wie Erzberger seinen dicken Bauch dahin hielt und von 12 Kugeln durchbohrt wurde? So muss es kommen, die ganze Judenbagage muss noch dran glauben, Wirth [1921 bis 1922 Reichskanzler] und Rathenau und die ganze übrige Judengesellschaft.“

Solche verbalen Mordaufrufe blieben oft nicht folgenlos. Dem Slogan von Angehörigen der Freikorps: „Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverdammte Judensau!“ folgte die Ermordung des ehemaligen Reichsaußenministers durch Mitglieder der „Organisation Consul“ am 24. Juni 1922.

Ausschluss von Juden und Demokraten aus dem OTV

Ein erster Schritt zu Erfüllung der Prophezeiung Landwehrs wurde in Osnabrück mit dem Ausschluss nahezu aller Demokraten und jüdischen Mitglieder aus dem Osnabrücker Turnverein bis 1924 vollzogen. Mit einer Satzungsänderung wurde verfügt, dass nur noch „vaterländisch gesinnte Personen“ im OTV geduldet wurden.

Eine Rivalität zwischen Turnern und Fußballern im Deutschen Reich gab es von Beginn an. Es dauerte nur wenige Jahre, bis diese Rivalität wieder aufkeimte und dazu führte, dass innerhalb des Deutschen „Reichsausschusses für Leibesübungen“ fortan keine Doppelmitgliedschaften von Vereinen in Sportfachverbänden wie dem im Jahre 1900 gegründeten Deutschen Fußballbund und der Deutschen Turnerschaft mehr zulässig waren. In der Folge kam es zur Spaltung zahlreicher Turnvereine in reine Turnvereine einerseits und in Sportvereine wie Fußballklubs andererseits. Dies betraf auch den Osnabrücker Turnverein von 1861 – kurz OTV – den größten Zusammenschluss Osnabrücker Sportler.

Dieser Verein war „im gehobenen Bürgertum“ verankert. Ihm gehörten neben Kaufleuten, Fabrikanten, Handwerksmeistern und Beamten auch die einflussreichen jüdischen Familien Nussbaum, Flatauer und Löwenstein an, die sich zum Teil auch finanziell im Verein engagierten, wie wir aus Akten im Niedersächsischen Landesarchiv Osnabrück erfahren.

Der OTV, eigentlich ein reiner Turnverein und ursprünglich sogar ein reiner Männerturnverein, hatte sich bald nicht mehr dem auch in Osnabrück seit der auf dem Vormarsch befindlichen Fußballsport verschließen können. Am 17. April 1899 war der „Fußballclub 1899“ als erster Fußballverein in Osnabrück gegründet worden, dem viele weitere kleine Vereinsgründungen folgten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erforderte dieser noch relativ neue Fußballsport eine Neuorientierung, weil Fußballer im Krieg ihr Leben lassen mussten oder als Kriegsversehrte zurückkehrten.

Viele Vereine bekamen nicht mehr genügend Spieler zusammen, um eine Mannschaft bilden zu können und sahen sich daher gezwungen, sich mit anderen Vereinen zusammenzuschließen. Dies galt auch für die Vereine FC Teutonia und FC Olympia, die sich als Abteilung „Spiel und Sport“ dem Osnabrücker Turnverein anschlossen, unter dessen Namen sie starteten. Leiter dieser Abteilung wurde der bekannte und von vielen geschätzte Osnabrücker Turn- und Sportlehrer Ernst Sievers, der zugleich als Übungsleiter fungierte.

Sievers war im Jahre 1904 kurz nach der Gründung Mitglied des FC Teutonia geworden und spielte lange Jahre in der ersten Fußballmannschaft, schreibt er in seinem Lebenslauf. Als Abteilungsleiter „Spiel und Sport“ rückte er auch in den Vorstand des OTV auf und wurde sogar in den Gauvorstand des Gaues Osnabrück der Deutschen Turnerschaft gewählt.

Die beschriebene, zu Beginn der 1920er Jahre wieder aufflammende Rivalität zwischen Turnern und Sportlern hatte beim OTV aber auch eine politische Komponente. Von Ernst Sievers erfahren wir: „Schon bald nach dem Weltkriege begannen die sogenannten ,Nationalen‘ Kreise in Osnabrück die Hetze gegen alle demokratisch Gesinnten. Eine führende Stellung nahm der Osnabrücker Turnverein ein.“

In den Aufzeichnungen des ehemaligen VfL-Spielers Friedel Hunecke findet sich eine Presseerklärung zu einer am 24. April 1922 anberaumten Jahreshauptversammlung des OTV, die in der Turnhalle des OTV stattfinden sollte. Mehrere Hundert der „Spiel- und Sport“- Mitglieder hatten sich vor der Turnhalle eingefunden, aber der Einlass wurde ihnen von Vorstandsmitgliedern verwehrt mit dem Bemerken: „Die Mitglieder der Spiel- und Sportabteilung werden von uns nicht als Mitglieder des O.T.V. anerkannt.“ Für viele Spiel- und Sport-Mitglieder war dieses Verhalten eines Teils des Vorstandes überraschend. Gemutmaßt wurde, dass „die Verärgerung der maßgebenden Männer im Turnverein, insbesondere des 1. Vorsitzenden [Fritz Frömbling], der Grund“ sei: „… und zwar die Verärgerung darüber, in ihren Bestrebungen, ihre Politik innerhalb des Turnvereins zu treiben, Widerstand gefunden zu haben?“

Wenn ihnen allerdings das vorgeworfen werde, „daß wir aufs Schärfste jede politische Bestrebung aus unserem Verein fernzuhalten bemüht gewesen sind“, so stehe man dazu. Stattdessen habe man durch die Tätigkeit und durch die sportlichen Erfolge „den Namen des O.T.V. weit über die Grenzen unserer Heimat bekannt gemacht. Wir treiben Turnen und Sport, um unseren Körper zu stählen, nicht um politischen Parteien Vorspanndienste zu leisten“, heißt es abschließend in der Stellungnahme der Spiel- und Sport-Mitglieder.

Die Fußballabteilung, die nach der Beschreibung von Ernst Sievers „zu 90 % aus Demokraten bestand“, löste sich vom OTV, fand an der Augustenburg im Katharinenviertel schnell einen geeigneten neuen Sportplatz und setzte unter dem Namen ,Spiel und Sport‘ e. V. die Tradition der Teutonen und Olympen fort.

Ernst Sievers spricht noch einen weiteren Aspekt an: den praktizierten Antisemitismus des OTV. „Dieser Verein der Deutschen Turnerschaft hatte die finanziell am sichersten stehenden Juden (z. B. Flatauer, Nussbaum) als Mitglieder geworben und zu großen Geldspenden veranlasst.“ 1923 habe sich „die als staatsfeindlich verbotene ,Orgesch‘ (Organisation Escherich) als ,Fechtabteilung‘ des Osnabrücker Turnvereins unter der Leitung von Fritz Frömbling sen. und Wilhelm Pattberg getarnt.“

Nicht zuletzt damit habe auch im Osnabrücker Turnverein die Judenhetze begonnen, „der im Jahre 1924 alle Juden ausschloss.“ Nach den Untersuchungen der Sportwissenschaftler Lorenz Peiffer und Henry Wahlig ist diese offene Hinwendung zu Rechtsextremismus und Antisemitismus im OTV in der bürgerlichen Sportbewegung in den 1920er Jahren äußerst ungewöhnlich.

Tod bei der Jagd

Fritz Frömbling konnte den rasanten Aufstieg der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren nicht mehr miterleben. Er starb am 5. Januar 1931. Die Umstände seines Todes waren ungewöhnlich. Frömbling befand sich mit mehreren Gästen auf der Jagd in der Vinterheide bei Neuenkirchen an der Grenze zu Achmer. „Als Frömbling, der sich von den übrigen Jägern getrennt hatte, nach der verabredeten Zeit nicht erschien, suchte man nach ihm und fand ihn schließlich mit einer Schußwunde im Kopf tot vor“, heißt es in der Wittener Volkswacht. Alles deute darauf hin, dass Frömbling mit entsichertem Gewehr ein Hindernis übersteigen wollte. „Dabei muß der Schuß losgegangen sein.“ Die Ladung sei Frömbling in den Kopf gedrungen, so daß der Tod auf der Stelle eingetreten sei. „Für die Annahme eines Freitods liegt einstweilen kein Anlaß vor“, heißt es abschließend.

Die Anteilnahme beim Begräbnis sei riesig gewesen. Dicht gedrängt hätten Trauernde die Osnabrücker Villa der Familie umstanden, um dem aufgebahrten Fritz Frömbling die letzte Ehre zu erweisen. Zur Beerdigung sei alles gekommen, was „Rang und Namen“ hatte: Vertreter des Staates, der Stadt, der Turnvereine, der Kaufmannschaft, der Schützenvereine, des nationalistischen Soldatenverbandes „Der Stahlhelm“. Die Osnabrücker Presse habe sich mit Würdigung des Mannes überschlagen, „der Osnabrück als Eigentümer der Seifenfabrik Arbeitsplätze schenkte und dem Osnabrücker Turnverein (OTV) als 1. Vorsitzender Ansehen und Einfluss.“ „Wir verlieren in dem Verstorbenen einen stets hilfs- und kampfbereiten Vorkämpfer unserer nationalen Bewegung“, schrieb die Deutschnationale Volkspartei in einem Nachruf.

Auch wenn Fritz Frömbling kein Mitglied der NSDAP war, vorgelebt hat er die rechtsradikale Gesinnung. Seine drei Söhne Heinrich (Heinz), Wilhelm (Willy) und Fritz Frömbling, die ihn in nahezu allen Funktionen, ob in der Firma oder im Verein, beerbt haben, waren Mitglied der NSDAP, Fritz Frömbling auch förderndes Mitglied der SS und der SA-Reserve.

Heinz Frömbling, Leiter der NSDAP-Ortsgruppe Wüste und Nachfolger seines Vaters als Vereinsführer des OTV, stellte 1933 zu Recht fest, dass „der OTV in das Dritte Reich nicht habe hereinmarschieren brauchen, er habe vielmehr schon mit beiden Füßen dringestanden“ – auch dieses ein Indiz für die rechtsradikale Einstellung auch von Fritz Frömbling sr.

Ungeachtet seiner in der Stadt nicht unbekannt gewesenen rechtsnationalen Einstellung wurde Fritz Frömbling sr. in Osnabrück auch nach 1945 in Ehren gehalten. Der OTV-Nachfolgeverein Osnabrücker Sportclub (OSC) verdrängte seine antidemokratische und antisemitische Haltung. Noch Jahrzehnte wurden nach Aussage eines OSC-Mitglieds in der Stadt regelmäßig „Fritz-Frömbling-Gedächtnisspiele“ veranstaltet.