Wie ein Berliner Ruder-Club den Nazis trotzte

zum 130. Geburtstag von »Welle-Poseidon«

Im Mai 1934 wirbt Gerhart Ems (der später nach Montevideo auswandern wird, während sein Bruder Richard den Nazis zum Opfer fällt) im Berliner Jüdischen Gemeindeblatt mit schwärmerischen Worten für das Rudern und seinen Verein:

»… Wer im Ruderleben zu Hause ist, wird wissen, daß aus vielen blassen, schmalbrüstigen Jungens und jungen Männern, dass aus dicken und schlaksigen Muttersöhnchen Kerle geworden sind, die heute im Leben ihren Mann stehen. Wer einmal draußen in Grünau bei »Welle-Poseidon« den Sportbetrieb gesehen hat, wer seinen Blick über den Langen See und die Müggelberge schweifen ließ, weiß, was es bedeutet, Ruderer zu sein. Wenn im Sommer die braungebrannten Jungens von ihrer Tagesfahrt heimkehren, so mag mancher die Sehnsucht bekommen, es ihnen gleichzutun… Rudern ist ein ausgesprochener Mannschaftssport, er dient im besten Sinne der Selbstdisziplin und der Förderung des Kameradschaftsgeistes, und wenn heute in allen Rudervereinen »bemooste Häupter« zu finden sind, so sicherlich nicht, weil es Vereinsmeier sind, sondern weil sie Freund untereinander, Freunde des Sports und der Jugend sind, weil sie mit der Jugend und mit dem Sport jung geblieben sind. »Wohlauf, die Luft geht frisch und rein!« fängt ein altes Wanderlied an. Wir Ruderer rufen diese Worte allen zu, die es noch nicht wissen, wie die Brust weit wird und das Herz höher schlägt, wenn man in schlankem Sportboote auf Fahrt gehen kann…«

Das Sportrudern hat sich im 18. Jahrhundert aus Wettrennen der Fährleute auf der Londoner Themse entwickelt. 1714 finden die ersten rein sportlichen Wettbewerbe statt. Hundert Jahre später wird der Ausleger und der Rollsitz erfunden. Der erste deutsche Ruderverein wird 1832 in Hamburg gegründet, 1876 der erste in Berlin, 1882 werden die ersten deutschen Meisterschaften ausgetragen und 1893 wird der Deutsche Ruderverband gegründet. Der nimmt allerdings weder Arbeiter noch Frauen auf, schließlich ist Rudern noch ein Sport für das gehobene Bürgertum, für Leute, die sich den Bau eines Bootshauses oder den Kauf eines Bootes leisten können.

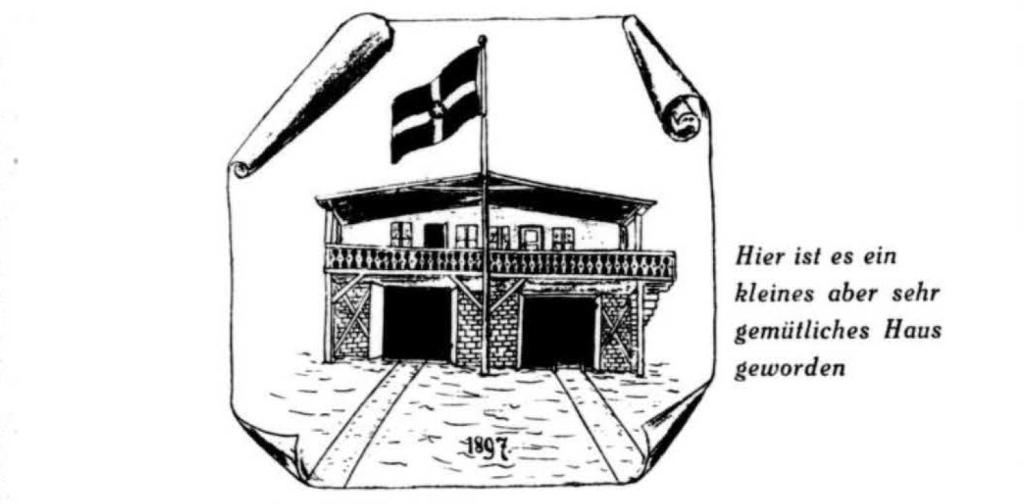

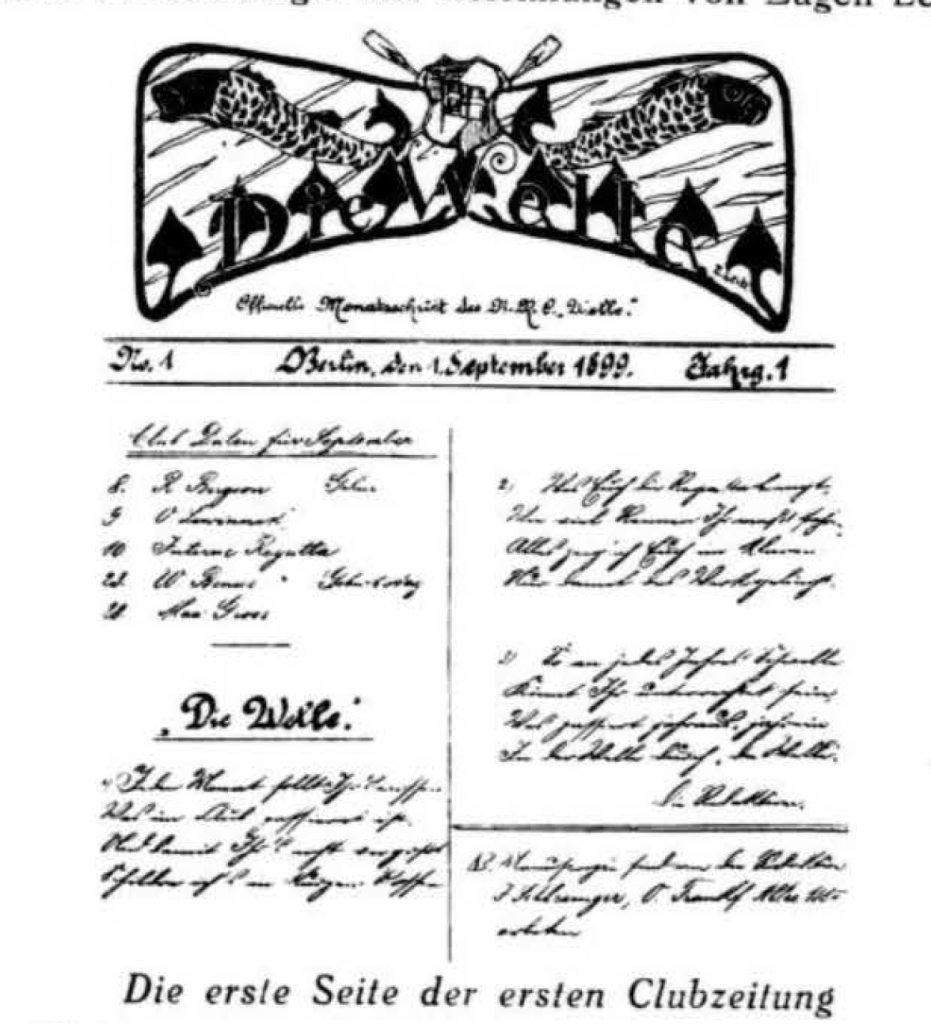

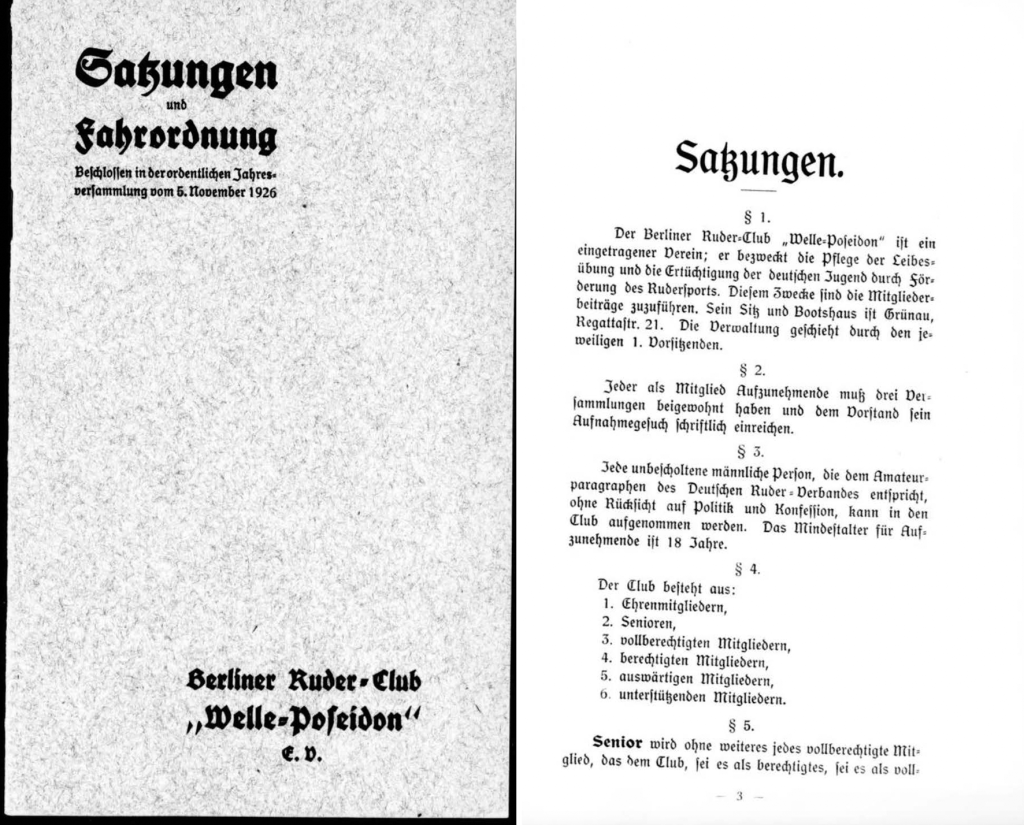

Damit beginnt die Geschichte der Arbeiter-Rudervereine und die von »Welle-Poseidon«. Aus einem dieser Arbeiter-Vereine, dem 1892 gegründeten sozialdemokratischen »Vorwärts, spaltet sich 1894 nämlich eine 14-köpfige Gruppe ab. Der Vorwärts ist ihnen wohl zu sozialistisch, und so gründen sie am 12. März 1894 den Berliner Ruderklub »Welle«. Sie pachten einen Schuppen, sparen sich die Mittel für den Bau dreier Boote zusammen und können sich dank neuer Mitglieder 1896 ein größeres Bootshaus am Rummelsburger See leisten und einen »Bootsdiener«, den Herrn Türk. Zehn Jahre später fusioniert die »Welle« mit dem Klub Poseidon zum Berliner Ruder-Klub »Welle-Poseidon«.

1909 hat der Verein erstmals 100 Mitglieder. Und schon zu dieser Zeit sind viele von ihnen jüdisch – obwohl oder weil, so der Student Joseph Loewy: »es doch allgemein bekannt (ist), wie stark antisemitische Luft auf dem Wasser – wenigstens um Berlin – weht.« Zwar gestattet § 19 der Welle-Po-Satzung »Damen das Betreten des Bootsplatzes und -hauses nur, wenn sie mit Mitgliedern des Clubs in gesellschaftlichem Verkehr stehen« und werden Frauen erst 1974 zugelassen, aber § 3 sagt, dass »jede unbescholtene männliche Person« … ohne Rücksicht auf Politik oder Konfession« aufgenommen werden könne.

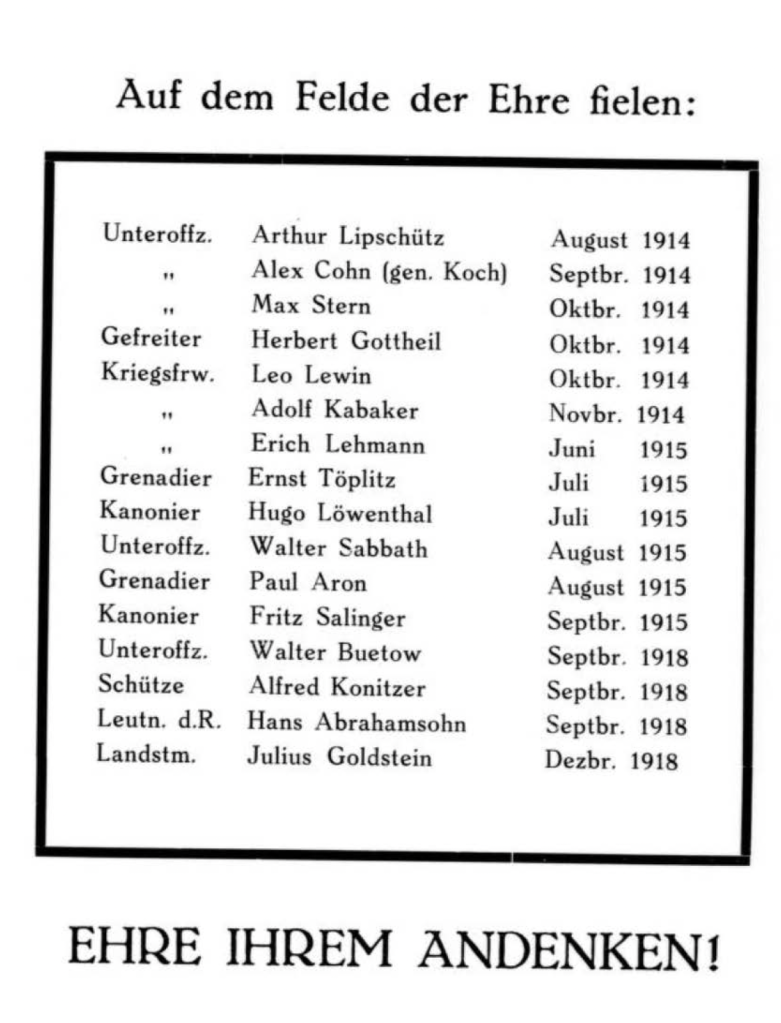

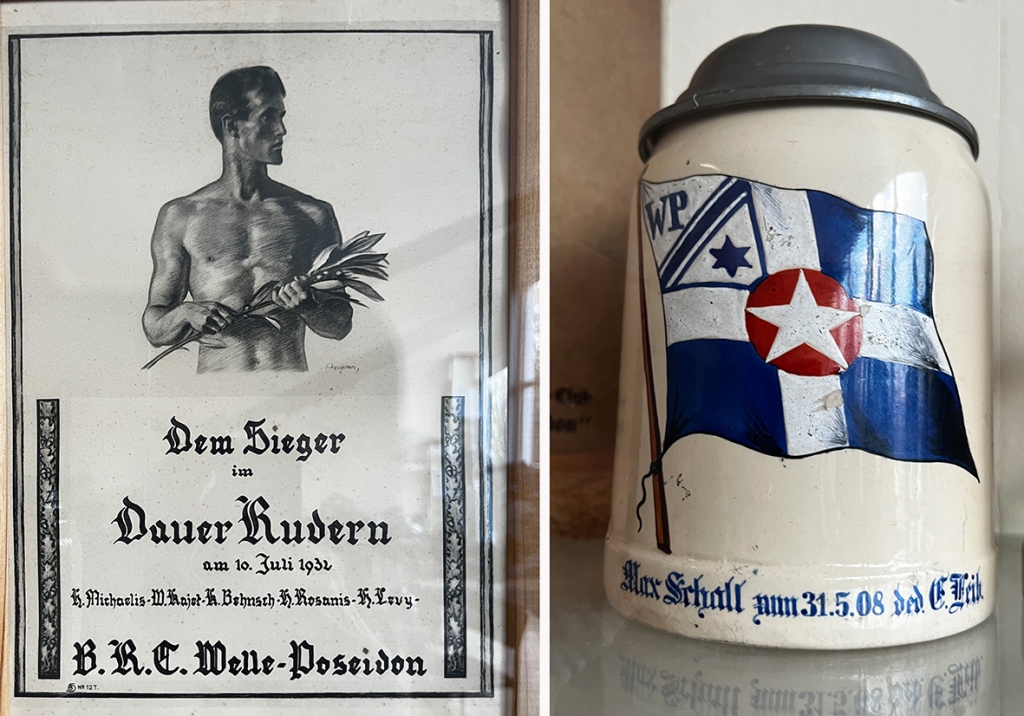

Und so sammeln sich hier eben auch Juden, die mit Religion oder Zionismus wenig am Hut haben oder gar deutsch-national gesinnt sind. Der Verein hatte ja schon seit 1896 ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal und beim Beginn des Ersten Weltkriegs melden sich gleich am ersten Mobilmachungstag 40 kriegsbegeisterte WP-ler zum Dienst. Am Ende sind Dreiviertel aller »dabei« gewesen, 75 haben das Eiserne Kreuz umgehängt bekommen und 16 sind nicht zurückgekehrt. Ihre Vereinskameraden lassen ihnen eine Gedenktafel gießen, die nach der Enteignung des Klubs durch die Nazis allerdings verschwindet, möglicherweise in Weißensee, wo einige der 14 gefallenen jüdischen WP-Mitglieder auf dem Jüdischen Friedhof begraben sind.

1920 – der Krieg ist vorbei, die Überlebenden sind aus der Gefangenschaft zurück – pachtet Welle-Poseidon ein Grundstück an der Regattastraße in Grünau. Der geplante neue Bootshaus kann dann mangels Finanzen zwar nur in abgespeckter Form realisiert werden, aber im August 1925 ist es schließlich so weit – die Zeitschrift »Wassersport« vermeldet »nach Überwindung mancherlei Schwierigkeiten« die Weihe des neuen Hauses, das sich »würdig in den Rahmen der stattlichen Kolonie von Bootshäusern an der Grünauer Strecke« einfüge.

Ein Almanach von 1928 zählt allein in Köpenick und Treptow ungefähr ein Dutzend jüdische und gemischte Rudervereine mit über 800 Mitgliedern auf. Zu ihnen gehören »Triton«, »Helvetia« und »Oberspree«, die Akademische Rudergesellschaft »Alt Brandenburg«, die Berliner Rudergesellschaft »Undine«, der »Damen-Ruder-Klub von 1923« und »Ivria« – der einzige Verein, der mit seinem Namen die Herkunft seiner Mitglieder verrät.

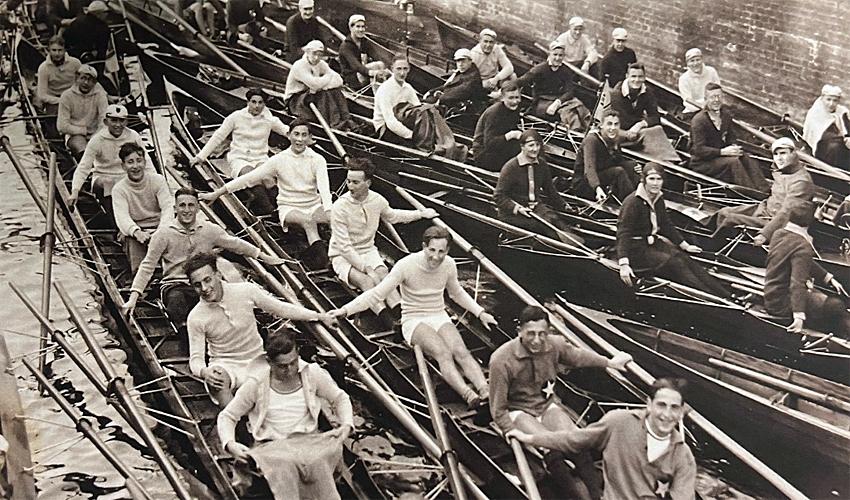

Und auch »Welle-Poseidon« wächst rasch. Es gibt eine Jugendabteilung, regelmäßiges Training und 1929 fusioniert der Klub mit dem kleineren, ebenfalls gemischt jüdisch-christlichen Verein »Sport Möwe«. Die nunmehr 228 erwachsenen und 20 jugendlichen Mitglieder gewinnen in den folgenden Jahren etliche Preise und veranstalten außerhalb der Saison Bälle und Empfänge im Marmorsaal im Zoo oder im berühmten »Esplanade«, die in der Ruderszene als »must go« gelten.

Im Januar 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht. Schon drei Monate später muss der Klub wegen seiner vielen jüdischen Mitglieder seinen Austritt aus dem Deutschen Ruderverband erklären. Im November folgt die Anordnung, dass sich bei der Besetzung von Posten auch Vereine an das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« zu halten haben, also an den Ausschluss von »Nichtariern«. Noch gilt das nicht für die einfachen Mitglieder, aber de facto wird das Fortbestehen gemischter Vereine unmöglich gemacht. Hans Peiser, der später nach Südamerika auswandern wird, erinnert sich, dass seine Mannschaft schon im März 1933, als sie an dem berühmten Rennen »12 km quer durch Berlin teilnehmen« wollte, gewarnt wurde, »dass, sollten wir starten, man uns mit Steinen bewerfen würde.«

Nun beginnen die Vereine sich, unter Druck, aber meist schon in vorauseilendem Gehorsam, ihrer jüdischen Mitglieder zu entledigen. Die Sportler von Welle-Poseidon treffen jedoch eine andere, in der Rückschau einzigartige Entscheidung. Die Nichtjuden, etwa die Hälfte aller Mitglieder, treten geschlossen aus dem Verein aus, damit die jüdischen Kameraden bleiben und weiterrudern können! Privat halten alle den Kontakt und der nichtjüdische Erwin Michaelis trainiert die verbliebenen Ruderer heimlich weiter, bis ihn, wie einer seiner ehemaligen Schützlinge schreibt, »ein 24-stündiges ›Verhör‹ im Roten Haus am Alexanderplatz davon ›überzeugte‹, daß er seinem geliebten WP den Rücken kehren mußte«.

Viele der aus ihren alten Vereinen Ausgeschlossenen treten nun jüdischen Sportvereinen bei. Und die müssen sich auf Geheiß des »Reichssportführers« seit 1934 entweder im zionistisch orientierten Makkabi-Deutschland organisieren oder im Sportbund des Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten. Am 9. Februar 1934 vermeldet das jüdische Gemeindeblatt den Beitritt von Welle-Poseidon, »einem der sportlich führenden jüdischen Rudervereine Berlins« zu eben diesem Reichsbund. Der war ursprünglich von ehemaligen jüdischen Soldaten, die sich alle in erster Linie als Deutsche verstanden, gegründet worden, nachdem Juden im Ersten Weltkrieg als Drückeberger diffamiert wurden, und obwohl auch 12.000 Juden den »Heldentod fürs deutsche Vaterland« gestorben waren.

Auch bei Welle-Po hatte die jüdische Herkunft vor 1933 keine Rolle gespielt – blättert man die vorher geschriebenen Vereinschroniken durch, taucht dort kein einziges Mal das Wort Jude oder jüdisch auf. Und so beteuert nun auch die Klubzeitung: »Nach dem vollzogenen Anschluss bleibt nur zu betonen, daß wir nach wie vor ein Ruderverein sind, in dem Sport und zwar guter Sport getrieben werden wird und in dem genau wie in den vergangenen 40 Jahren, über Politik, auch innerjüdische Politik, nicht gesprochen werden wird.«

Stattdessen bewahren die Mitglieder mit Vorträgen und »geselligen Veranstaltungen« ihren Zusammenhalt und halten sich mit Kastenrudern, Turnen, Waldlauf und Wandern fit. Im März 1934 laden sie zum 40-jährigen Bestehen des Vereins in die Festsäle Emser Straße ein. Die Festschrift zu diesem Jubiläum endet noch optimistisch und kämpferisch: »Mit gemeinsamen Kräften und in voller Einmütigkeit wollen wir weiter arbeiten, wollen in treuer Kameraden zueinander stehen, bis die Feier des goldenen Jubiläums uns in sorgloseren Tagen wieder vereint. Möge es allen Kameraden vergönnt sein, diesen Tag zu erleben, allen, die mit uns in Freundschaft verbunden sind und in Liebe hängen am BBC Welle-Poseidon«!

Im September 1934 organisiert Welle-Po die erste jüdische Ruder-Regatta in der Geschichte des deutschen Rudersports. Das jüdische Gemeindeblatt berichtet, dass 225 Ruderer und Steuerleute beteiligt und 650 Gästen da waren und man, »nach Schluß der Rennen in dem schönen Garten des BRC Welle-Poseidon gemütlich zusammen saß, bis kurz nach 6 der 1. Vorsitzende, Willy Coper, die Preisverteilung vornahm … und alle Redner der Hoffnung Ausdruck gaben, daß die Zeit wiederkehre, an der auch die jüdischen Rudervereine wieder startberechtigt an den großen offenen Regatten des deutschen Ruderverbandes teilnehmen könnten«.

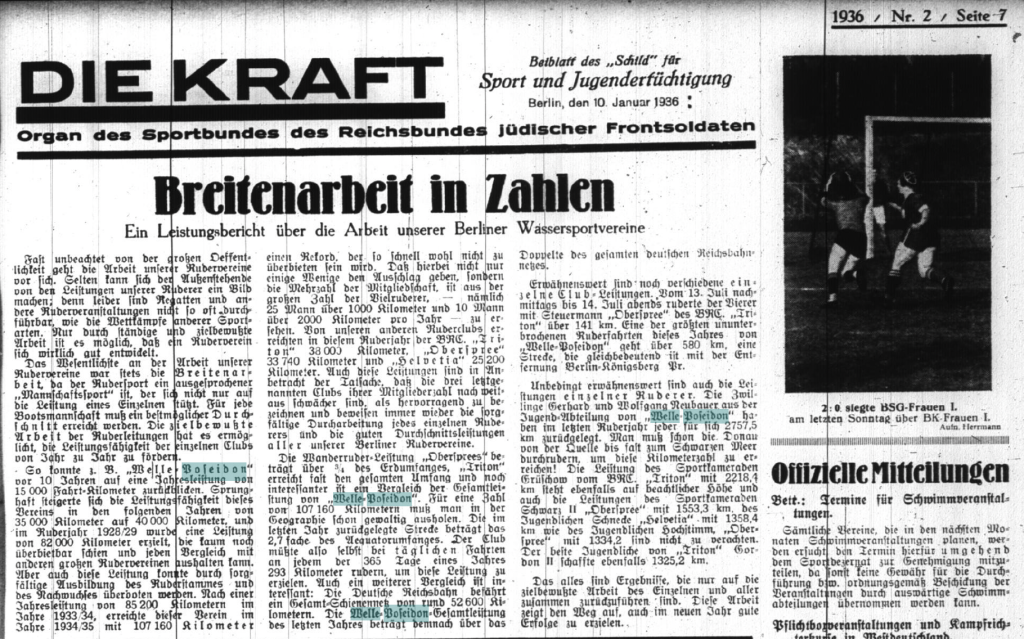

Wie in diesem letzten Satz des Artikels spiegeln sich auch in anderen jüdischen Zeitungen die zunehmenden Repressalien aus naheliegenden Gründen nur andeutungsweise wider. Da liest man »Fast unbeachtet von der großen Öffentlichkeit geht die Arbeit unserer Rudervereine vor sich. Selten kann sich der Außenstehende von den Leistungen unserer Ruderer ein Bild machen, denn leider sind Regatten und andere Ruderveranstaltungen nicht so oft durchführbar…« Oder: »Das Rennrudern wird seit längerer Zeit von unseren Vereinen nicht mehr betrieben«. Oder: »Ganz besondere Aufmerksamkeit erforderte der Verkehr mit den Behörden.«

Was es damit auf sich hat, erfahren wir aus der 1934 noch nicht gleichgeschalteten österreichischen jüdischen Wochenschrift »Die Wahrheit«: »…Es werden nämlich über alle jüdischen Vereine einschließlich der Sport- und Turnverbände so häufig Veranstaltungsverbote verhängt, daß Sportplätze, Vereinshäuser usw. meistens geschlossen und leer bleiben müssen. Es kann kein jüdischer Turnabend stattfinden, dürfen die jüdischen Sportplätze in Berlin und in allen Städten des Reiches nicht benutzt werden, darf kein Boot eines jüdischen Rudervereines ausfahren. In den Zeiten, in denen solche Veranstaltungsverbote nicht bestehen, muß jede auch noch so unbedeutende Zusammenkunft von Juden im ganzen Reichsgebiet auf vorschriftsmäßigen Formularen der Staatspolizei gemeldet werden. Die Meldungen müssen u. a. enthalten die Geburtsdaten des Veranstalters, des Redners, der Mitwirkenden, die genauen Anfangszeiten usw. Eine Abweichung um nur 10 Minuten von der angegebenen Zeit hat häufig zu gänzlichen Verboten geführt. Die Verantwortlichen des Vereins sind ständig staatspolizeilichen Schikanen ausgesetzt, so dürfen die jüdischen Rudervereine nur bestimmte Gewässer befahren. Als bei dem Tennisturnier eines jüdischen

Sportvereins im August die Gäste mit wenigen Worten begrüßt wurden, wurde über den Verein sofort ein zweimonatiges Verbot verhängt, weil diese Drei-Sätze-Rede nicht in der vorschriftsmäßigen Anmeldung angezeigt war…«

Eine Meldung, die konkret unseren Verein betrifft, erscheint im Juli 1935 in der »Aller Zeitung« unter dem Titel »Jüdische Frechheiten« über ein Zeltlager am Lychensee:

»…Einige Mitglieder des jüdischen Ruderklubs Welle Poseidon, Berlin, welche zwischen den Deutschen ihre Zelte aufgeschlagen hatten, waren seit einiger Zeit zu einer Plage des Lagers geworden. U. a. steckten sie allabendlich trotz Verbots am See ihr Feuer an und sangen mitten auf dem Lagerplatz die zotigsten Lieder… Als der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, mit seinem Boot in der Nähe vorüberfuhr, erlaubten sich die Juden freche Bemerkungen, die heftige Erregung unter den deutschen Zeltnachbarn hervorriefen. Diese benachrichtigten den Ortsgruppenleiter von Lychen, der die Juden zwang, das Lager zu verlassen und nach Berlin zurückzufahren.“

Unter den neuen Bedingungen ist in der Klubzeitung immer häufiger von Umzügen und der Emigration einzelner Mitglieder zu lesen. Die abgedruckten Geburtstagswünsche gehen nun in alle Teile der Welt und von dort kommen Briefe zurück. Die Ausgewanderten berichten über ihre neue Heimat und den Kontakt zu anderen, die Auslandssektionen des Vereins gründen und versuchen, ihren in Berlin verbliebenen Kameraden Ausreisevisa zu verschaffen. So wie Hans Herrmann, über den Wolfgang Stein bei dessen Beisetzung 1996 sagt: »Du hast mir zusammen mit meinen Eltern das Leben gerettet und wir fanden uns wieder zusammen in diesem schönen Land, das sich Chile nennt.«

Mit den Auswanderern gehen auch zwei Boote mit, der Sechser »Welle-Poseidon« und der Doppelzweier »Kaptaube«, der nun »Emigrant« heißt und in Palästina weiter jungen Menschen zur Ausübung ihres Sportes dient. Nach dem Krieg hat wiederum ein Welle-Po-Spender aus Israel dem Berliner Klub ein Boot gespendet, dass von Ruth Galinski, der Frau des Gemeindevorsitzenden der Jüdischen Gemeinde auf den Namen »Israel« getauft wurde.

Aber zurück in die 30er-Jahre. Trotz der Auswanderungswelle bekommt Welle-Po enorm viele neue Mitglieder, darunter sind 1936 erstmals auch Mädchen, wie Ursel Fisch: »Ich war damals Schülerin der »Privaten Jüdischen Waldschule Grunewald«. 1936 feierte die Schule« ihr 25-jähriges Bestehen. Zuvor hatte unser Direx den BRC »Welle-Poseidon« angefragt, ob dieser bereit wäre, dem Klub eine Schülerriege anzugliedern. Der Klub war nur allzu gerne bereit dazu, denn seine Mitglieder, respektive Aktiven, hatten sich zahlenmäßig durch die vielen damals stattfindenden Auswanderung sehr verringert.«

1936 ist auch das Jahr der Olympischen Spiele in Berlin. Die Nazis lassen zwar offiziell noch Juden zu, um keinen internationalen Boykott zu riskieren, aber es ist klar, dass die sich wegen der fehlenden Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten ohnehin kaum qualifizieren können, wie der WP-Ruderer Alfred Schulmeister und sein nichtjüdischer Kollege Alfred Zöfelt, die eigentlich beste Aussichten gehabt hätten, im Olympia-Vierer zu sitzen.

Durch die Mitgliedschaft im Reichsbund kann Welle-Po aber zumindest noch weiter mit den anderen jüdischen Klubs in Wettbewerb treten. Jüdische Zeitungen berichten nun regelmäßig von Wettkämpfen und Siegen des Vereins. Das »Israelitische Familienblatt« am 23. Juli 1936:

»Wie aus Mitteilungen der Presse bekannt, hatten sich in den letzten Monaten die jüdischen Rudervereine der Provinz, dem Sportbund des RJF angeschlossen. Dort war man der Ansicht, dass man den neuen Kameraden unverzüglich auch Sportgelegenheit geben müsse. Der Wassersportverband schrieb daher eine Regatta aus, die aus drei Rennen bestand. (…). Fast alle beteiligten Ruderer hatten noch keine Rennen gefahren, da durch die ständige Auswanderung die Stammmannschaften der vergangenen Regatten nicht mehr zur Verfügung standen. (…) In allen drei Rennen blieb der Klub »Welle Poseidon« Sieger (…).«

Und im Beiblatt der Reichsbundzeitschrift vom Januar 1936 heißt es: »… 1934/35 erreichte der Verein mit 107.160 km ein Rekord, der so schnell nicht zu überbieten sein wird. Denn dafür muss man in der Geographie schon gewaltig ausholen. Die Strecke beträgt das 2,7 fache des Äquatorumfangs und über das Doppelte des gesamten deutschen Eisbahnnetzes…« (Übrigens: Heute wäre das die dreifache Strecke des Schienennetzes der Deutschen Bahn, das ist nämlich inzwischen auf 39.200 km geschrumpft.)

Noch im selben Jahr muss der »Berliner Ruderklub Welle-Poseidon« sich in »Jüdischer Ruderklub Welle-Poseidon in Berlin« umbenennen, genauso wie seine Boote mit explizit deutsch-nationalen Namen wie »von Mackensen« oder »Hohenzollern«. 56 Jahre danach hat der zum 100. Geburtstag des Klubs aus den USA angereiste Fritz Zlotnicki (nun: Frank Sloten) einen dieser Achter, der seit der Nazi-Zeit »Dahme« hieß, im einstigen Bootshaus in Grünau wiedererkannt: Unter dem Sitz des Steuermanns war immer noch die Aufschrift mit dem ursprünglichen Namen zu lesen: »Deutschland«. Ironie des Schicksals.

1938 wird Welle-Po gezwungen, auch dieses schöne Bootshaus an der Regattastraße gegen eine Bruchbude des linientreuen Vereins »Alemannia« auf einem verwahrlosten Teil der Bullenbruchinsel einzutauschen und innerhalb eines Tages umzuziehen: In einer Hauruck-Aktion gingen »alle Boote auf’s Wasser alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde unter den Arm geklemmt, dann rannte einer als letzter noch zum Flaggenmast, um die Klubfahne zu retten«.

Am 2. Februar 1939 muss sich der Verein »bei der letzten von den Nazis befohlenen Sitzung im Restaurant »Lucullus« in Gegenwart von Gestapo-Beamten selbst auflösen. 1940 hebt die Gestapo die Liquidation wieder auf und gliedert Welle-Po zwangsweise der Reichsvereinigung der Juden an, also dem Dachverband, der für die Gestapo die jüdische Bevölkerung überwachen, die Zwangsabgaben eintreiben und später die Deportationen mit organisieren muss. 1943 verkauft die Reichsvereinigung das Grundstück an die Stadt, was aber lediglich noch die Enteignung verschleiern soll…

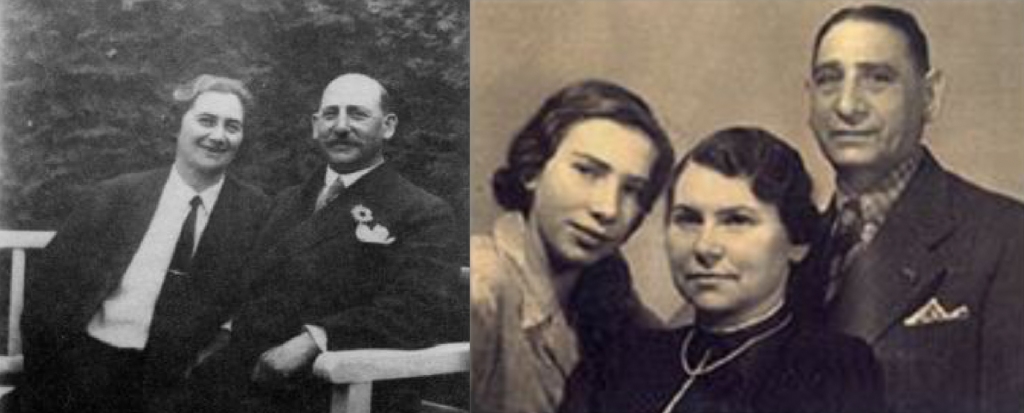

Für die Vereinsmitglieder spielt das zu diesem Zeitpunkt ohnehin keine Rolle mehr. Am schönen Wannsee war inzwischen längst die »Endlösung« beschlossen worden. Über 100 Mitglieder hatten rechtzeitig ins Ausland fliehen können, doch für fast alle anderen ist es zu spät. Wie viele genau deportiert wurden, ist nicht mehr sicher festzustellen. Aber 56 Männer und sieben Frauen, die dem Rassenwahn zum Opfer fallen, sind namentlich bekannt. Stellvertretend für alle, ein paar Worte über die Brüder Richard und Max Gattel:

Richard und Max Gattel hatten eine Wollfilzfabrik im Wedding, die Herrenhüte herstellte; Werbeslogan: »Ihr Hut ist eine Nummer zu klein!«. Dem Verein waren sie 1904 zusammen beigetreten und so wie die restliche Welle-Po-Truppe waren die beiden nicht nur sportlich und besaßen selbst ein Ruderboot (Richard schleppte seine Tochter Anni auch zu Welle Po, wo sie in den 30er Jahren als Steuerfrau fungierte), sondern sie waren auch a-religiöse Patrioten und meldeten sich im Ersten Weltkrieg, obwohl schon 45 und 40 Jahre alt, freiwillig.

Die Brüder hatten in Spitzenzeiten bis zu 175 Angestellten und vier Jahrzehnte lang gingen ihre Geschäfte gut. Dann kam die Weltwirtschaftskrise, der Umsatz brach ein und sie mussten die Produktion einstellen. Zuvor hatten sie allerdings noch eine neue Firma in Guben, dem Zentrum der Hutproduktion gegründet, die weiter Gattel-Hüte herstellte, bis sie »arisiert« und die Brüder aus dem Betrieb gedrängt wurden. Sie schlugen sich dann mühsam als Vertreter für Bekleidung durch, und wurden von ihren Töchtern unterstützt, bis die nach Palästina auswanderten. 1939 mussten sie ihre Wertgegenstände abliefern, ihre Wohnungen verlassen und zur Untermiete wohnen.

Richard wurde mit seiner Frau Ella im September 1942 nach Theresienstadt deportiert, Max mit seiner Frau Anneliese nach Riga; auf der letzten Karte, die seine nach England emigrierte Tochter von ihm bekam, stand nur ein Satz: »Ich glaube jetzt an Gott«. Max und Richards Schwestern Ella und Lucy nahmen sich vor der angekündigten Deportation drei Monate später das Leben.

Ludwig Riess und Harry Guttmann gehören zu der Handvoll Klubmitgliedern, die als sogenannte »U-Boote« in Berlin überleben, beide dank der Hilfe des nichtjüdischen Vereinskollegen Gerhard Krüger. Guttmann schreibt kurz nach dem Krieg: Er »hat mir nicht nur in seiner Wohnung ständige Zuflucht gewährt, sondern auch eine erhebliche Geldsumme verausgabt, um fortwährend Lebensmittel für mich auf dem Schwarzen Markt zu hohen Preisen zu kaufen, obwohl er wußte, ich könnte es ihm nie zurückzahlen. Ich glaube, ich würde heute nicht mehr am Leben sein und das Schicksal all meiner Verwandten geteilt haben, wenn ich nicht seine Hilfe gehabt hätte.“

In dieser Zeit druckt die deutschsprachige jüdische New Yorker Zeitung »Aufbau« in jeder Ausgabe dutzende Suchmeldungen und Listen Überlebender ab. 1946 bekommt Max Mandel in Berlin einen Brief von Fritz Löwenstein aus Santiago de Chile: »Im amerikanischen »Aufbau« fanden wir Ihre Adresse… Wir haben hier 1939 die Gruppe des Klubs in Chile eröffnet … und versucht, uns durch andere Sportarten das in Santiago unmögliche Rudern zu ersetzen. Wir haben aber vor allen Dingen gehofft, in all diesen schrecklichen letzten Jahren irgendein Lebenszeichen von den in Europa gebliebenen Klubkameraden zu bekommen, aber leider vergeblich. Es ist unser größter Wunsch zu helfen, soweit das in unseren Kräften steht… Eine beträchtliche Anzahl von Klubkameraden ist in den Vgten. Staaten, einige Andere in Brasilien, und ohne Frage sind diese Kameraden ebenso bestrebt wie wir in Chile, den W.P. Kameraden in Europa zur Seite zu stehen….«

Auch in Berlin selbst wird nach überlebenden Klubmitgliedern gesucht. Nachdem die sowjetische Kommandantur den Rudersport wieder erlaubt hatte, rufen Ludwig Riess und Gerhard Krüger per Zeitungsannonce alle Ehemaligen auf, sich zu melden. Tatsächlich finden sich sieben Sportler wieder an. Ein Jahr später berichtet einer von ihnen, Fritz Danziger, an die New Yorker Gruppe: »Wir haben auf jeden Fall die Neugründung vollzogen und müssen die Statuten in 27-facher Ausfertigung in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch den Alliierten bis Ende des Monats einreichen … Ausserdem muss jeder einen persönlichen Fragebogen 4-fach mit je 131 Fragen beifügen. Es ist natürlich ein sehr langer Weg, aber wir werden es schon schaffen.«

Sie schaffen es! Auch mit der Hilfe der Auslandsgruppen. Nachdem der Kontakt wieder hergestellt ist, treffen Briefe, Care-Pakete und Spenden aus aller Welt ein. So schreibt beispielsweise Anne Herrmann, die Witwe des Klubmitglieds Kurt Herrmann, der als Ehemann einer Nichtjüdin nicht deportiert worden war, aber Zwangsarbeit leisten musste, an die WP-Gruppe New York: »…Ich muss Ihnen offen gestehen, dass ich vor Freude geweint habe. Ihr Geschenk war für mich ein Gottesgeschenk! All die schönen Sachen die ich jahrelang nicht gesehen habe! – Ich weiss nicht, ob Sie näheres über den tragischen Tod meines armen Mannes gehört haben. Ein Jahr war mein Mann Straßenfeger, einige Jahre Tiefbauarbeiter und dann in der Giftbude bei Siemens. Die Juden bekamen nur Kohlrüben und Brot. Bei Siemens ist mein Mann misshandelt worden und an den Folgen im Jüdischen Krankenhaus verstorben. Es war für mich ein schwerer Schlag. 31 Jahre habe ich mit meinem Mann glücklich gelebt. …!«

Die wieder zusammengefundenen Klubkameraden bemühen sich um die Rückerstattung ihres Grundstücks. Da das nicht gelingt, muss eine neue Bleibe gesucht werden, die man zunächst an der Scharfen Lanke in Spandau findet. 1950 wird die Wiedereintragung des BRC »Welle-Poseidon« gefeiert. Dank der Spenden kann 1951 wieder ein erstes Boot angeschafft werden. Im Jahr darauf pachtet der Verein ein Grundstück am Kleinen Wannsee, muss dort nach zehn Jahren aber wird raus – und findet endlich am Großen Wannsee 46a, auf dem ehemaligen Grundstück der enteigneten jüdischen Fabrikantenfamilie Oppenheim, einen Steinwurf entfernt vom Sommerhaus des Malers Max Liebermann, ein neues Zuhause. Ende 1962 wird die Grundsteinlegung gefeiert.

Ludwig Riess: »Wer hätte jemals vor 25 Jahren geglaubt, daß einmal wieder unsere Flagge blau-weiß-rot weht? Die besondere Zusammensetzung unserer Mitglieder, d.h. auch Menschen jüdischen Glaubens, zählten immer wie auch heute zum W.P. Dieses Zusammenleben ist uns aber auch Verpflichtung. Jeder soll in unser Haus einkehren, der guten Willens ist. So will ich mit tiefer Erinnerung und Hoffnung die drei Hammerschläge ausführen. Mögen in diesem Hause höchster Grundsatz sein: Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit!

Und so ist es bei Welle-Poseidon bis heute. Der Verein lebt seine Geschichte. Er hat Historiker mit Recherchen beauftragt, hat Informationen, Dokumente und Lebensberichte zusammengetragen. Er benennt Boote nach emigrierten Kameraden – wie nach Willy Coper, dem Vorsitzenden vor 1937 oder Gary Matzdorff, dem 2013 verstorbenen, letzten vor den Nazis geflohenen Mitgliedern im Ausland, oder vor wenigen Monaten erst einen Achter nach Jumbo Rosenthal.

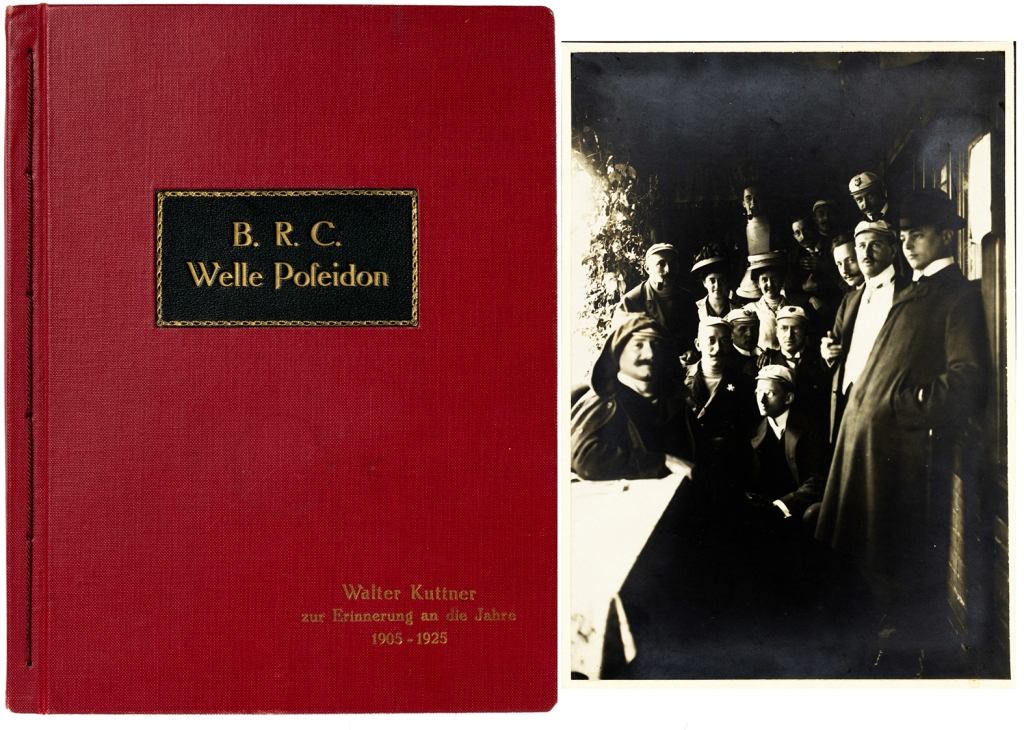

Und solange sie noch konnten, reisten die Ehemaligen zu allen großen Klub-Ereignissen an – aus Nord- und Südamerika, aus Südafrika, England, Frankreich, sogar aus Australien und Japan. Noch vor zwei Jahren bekam der Verein Post aus Virginia; ein Mann hatte das Erinnerungsalbum seines Urgroßvaters Walter Kuttner gefunden, der seit 1905 Mitglied von Welle Po war, bis er nach Barcelona und später in die USA auswanderte, und nun kam das Fotoalbum zurück nach Berlin.

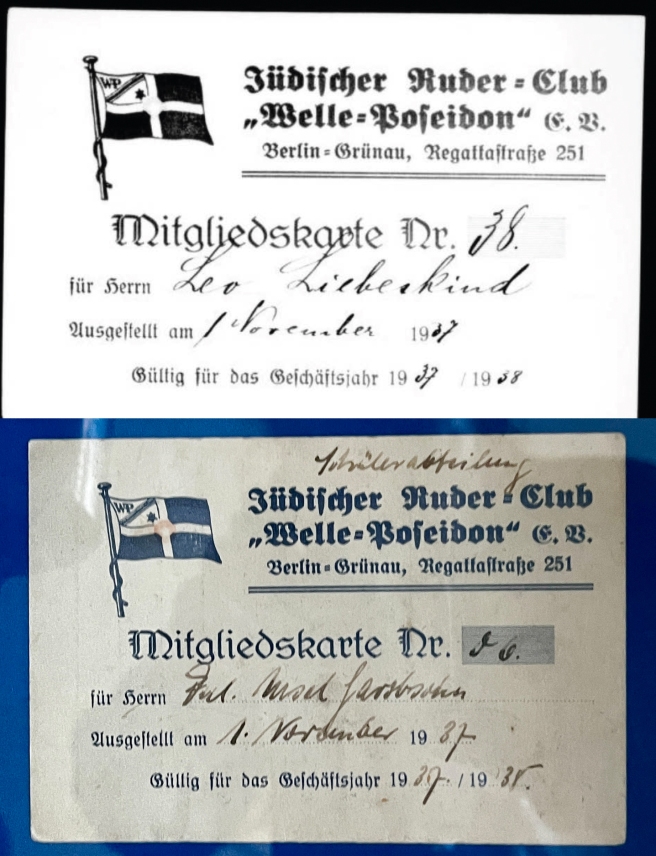

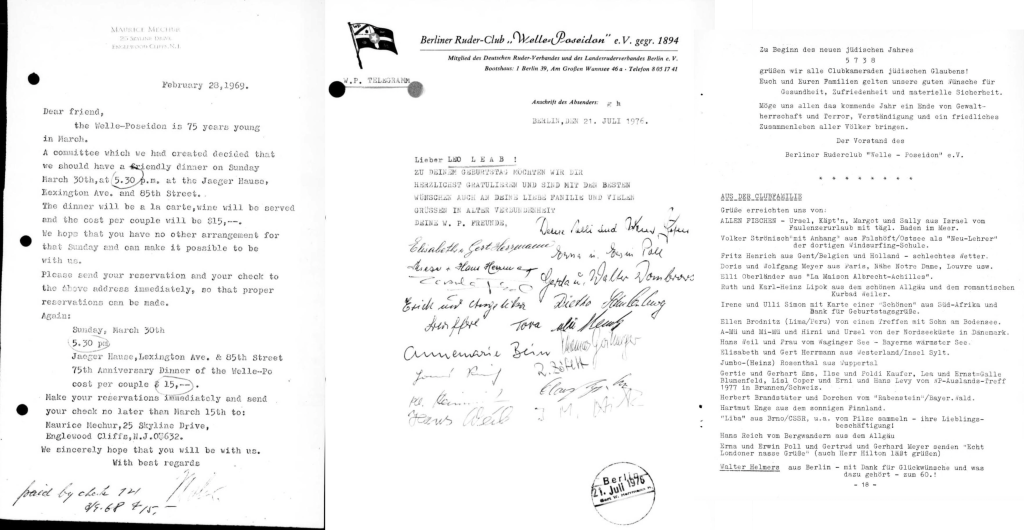

Besonders berührt hat mich Leo Liebeskind, der sich später Leab nannte, und dessen Nachlass sich im Leo-Baeck-Institut New York befindet. Er hat buchstäblich alle Nachrichten und Briefe von und an Welle-Po aufgehoben und sogar die Vereinssatzung von 1926 und seine Klubkarte von 1937 mit ins Exil genommen. Bei ihm erfährt man, wie oft die Ehemaligen und die in Berlin gebliebenen sich gegenseitig besucht haben, oder dass ein Herbert Herz beabsichtigt, seinem alten Klub aus Sao Paulo ein Haifischgebiß zur Ausschmückung des Bootshauses zu stiften.

1972 schickt Leo z.B. wieder einmal einen Scheck nach Berlin, bedankt sich für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag und schreibt: »Es ist eine merkwürdige Sache, wenn ich bedenke, dass ich vor 50 Jahren dem WP beigetreten bin und dass ich heute 75 bin: Es ist kaum zu glauben… Wir haben in einem sehr interessanten Jahrhundert gelebt. Wir haben noch das Kaiserreich, den ersten Weltkrieg, die Weimar Republik, Hitler, die Emigration und den zweiten Weltkrieg durchlebt. Für einen Historiker bestimmt eine sehr lehrreiche Periode.«

Das kann man laut sagen! Und die Inschrift auf der Gedenktafel am Eingangstor von Welle-Po fasst das und das Credo des Vereins gut zusammen; sie dürfte unter den heute 52 Berliner Rudervereinen einmalig sein: »Im Gedenken an die jüdischen Mitglieder, die durch den nationalsozialistischen Terror umgebracht oder zur Auswanderung gezwungen wurden. Der Verein fand damals seinen Weg des Widerstandes – Verpflichtung zu Toleranz und Menschlichkeit heute.

Und so bleibt nur zur sagen: »Kol ha kawod!« – Alle Achtung! »Masl tow!« – Viel Glück! – zum 130. Geburtstag! Und alle Zeit »Riemen- und Dollenbruch«!

Ps. Ein Gedicht eines W.P.-lers, der nach Brasilien emigriert ist, und, das etwas von der Sehnsucht der Ex-Berliner erahnen läßt:

Ich bin am Weddingplatz geborn,

Sie wissen wo das ist?

In Pankow bin ich groß gewor‹n,

Am Knie hab ich geküßt.

Ich hatt’ nen Schatz am Friedrichshain

Und Einen in Siemensstadt.

In Köpenick war mein Turnverein –

In Steglitz spielt ich Skat.

Am Alex saß ein Freund von mir,

Der liegt in Weißensee.

Bei`n Zelten trank ich Lagerbier,

Bei Ebbe trank ich Spree.

Ich hab die Künstler abgefaßt

Vorm großen Schauspielhaus

Und brüllte mir im Sportpalast,

Die Sonntagskehle aus.

Im Zoo sah ich mir die Affen an –

Das heißt so weit sie drin.

Am Müggelsee da lag mein Kahn,

You see, woher ich bin?

Ich bin genau von Treptow her,

Wie von Charlottenburg

Das alles ist nur noch »Flash back«

It’s over, Gott sei Dank,

Und ich bin viele Meilen fort

Und nicht mehr mitten mang.

Auch hab ich heute mehr Verstand

In meinem alten Kopf

Und hab ein neues Vaterlang

Und einen neuen Job.

Und hab für mich die ganze Welt

Und Weib und Kind dazu,

Und habe etwas Taschengeld

Und habe meine Ruh‹.

Nur manchmal, wenn ich stillvergnügt

In meinem Bette penn’,

Dann fühl’ ich plötzlich

Ein Gewicht auf meiner Brust, als wenn…

Als wenn mein Auto auf mir parkt,

Mit Weib und Kind darin.

No, Sir, das ist kein Herzinfarkt.

No, Sir, das ist Berlin.

Ich bin nun mal von Treptow her

Und von Charlottenburg,

Deshalb ist mir das Herz so schwer,

Denn eine Mauer, die geht quer,

Geht mitten durch mich durch.