Antisemit, Antidemokrat – und Choleriker mit Missionsgeist

Kritik an „etablierten“ Medien besitzt in Deutschland eine lange Tradition. Linke Medienkritik ist deutlich jünger. Sie verweist dabei mit gutem Recht auf Anzeigenabhängigkeit, Profitmaximierung, Schlagzeilengeilheit bis hin zur Gepflogenheit, aus Angst vor ökonomisch oder politisch Mächtigen Fakten zu verschweigen oder zu verdrehen. Das frühere Osnabrücker Stadtblatt hat in den späten 70er-Jahren aus exakt denselben Gründen das Licht der Welt erblickt. Motto: Endlich sollen all jene eine Stimme haben, die keiner mächtigen Gruppe entstammen. Die Tageszeitung (TAZ), später auch das heutige Neue Deutschland, führen diese Tradition bundesweit bis heute fort. Heute verbreiten rechte Wutbürger ihre menschenfeindliche Hetze liebend gern über Social Media. Im Osnabrück der Weimarer Zeit ist gibt es dazu einen Vorläufer.

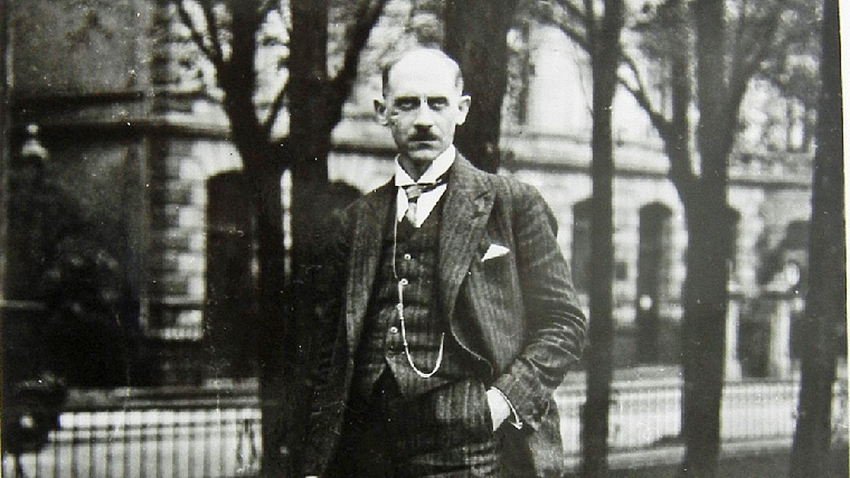

Dort gibt es dagegen seit 1929 ebenfalls einen, der gegen das Etablierte aufbegehrt. Der Unterschied zur jüngsten Vergangenheit ist allerdings der, dass dieser Mensch ein politischer Rechtsaußen, Antisemit, Faschist und fanatischer Demokratiehasser ist. Sein Name: Dr. Heinrich Schierbaum.

Der Mann gilt schon früh als streitbarer Geist. Als Sohn eines Landwirts studiert er Philosophie und Jura sowie kurzzeitig Medizin und promoviert 1909 mit einer Arbeit über Justus Möser. Wegen einer schweren Rheumaerkrankung muss er den Schuldienst aufgeben und beschränkt sich danach erfolgreich als Heilpraktiker in Osnabrück – worauf er auch die persönliche Linderung seiner Leiden zurückführt. Lebenslang wird er behaupten, dass ihm die Schulmedizin bei seinem Rheuma-Leiden nicht helfen konnte, weshalb allein die sogenannte Naturheilkunde die richtigen Wege weise. Spätere Dauerattacken Schierbaums gegen Osnabrücks Ärzteschaft basieren auf diesem Grundkonflikt.

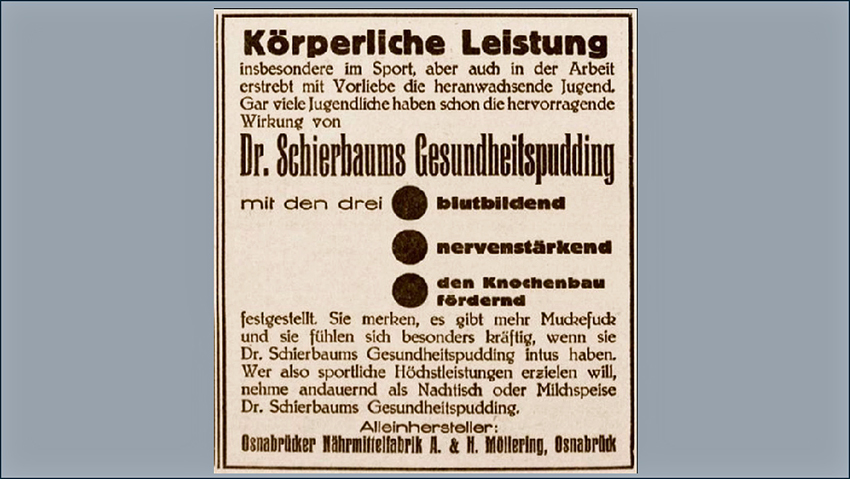

Als Naturheilkundler fechtet er seit ehedem mit scharfer Klinge gegen alle Schulmediziner der Stadt. Zumal die Ärzteschaft, verbündet mit Redakteuren lokaler Zeitungen, nicht müde wird, eine um sich greifende Werbung mit „Heilmittel[n] zweifelhaften Wertes“ anzuprangern, beginnt eine Kontroverse, die sich im Laufe der Zeit auf zahllose Themen der öffentlichen Debatte ausweitet. Zunächst geht es bei den Wortgefechten noch darum, ob die in Zeitungsanzeigen angepriesenen naturheilkundlichen Mittel gegen Altersschwäche, Erschöpfungszustände oder Verstopfung ihren Preis rechtfertigen. Während Mediziner dies, offenbar auch mit redaktioneller Unterstützung, massiv bestreiten, bläst Dr. Schierbaum zum Gegenangriff auf die „Staatsmedizin“. Für ihn sind akademisch ausgebildete Mediziner „Kurpfuscher“, die sich der Körperverletzung und Ausbeutung schuldig machen. Gerichtliche Auseinandersetzungen, bei denen er unterliegt, beenden die Dispute keineswegs.

Mit missionarischem Eifer beginnt Schierbaum damit, sich ein großes Publikum zu verschaffen. Zunächst sind es öffentliche Versammlungen, in denen er sich den Zuhörenden als Heilsbringer im doppelten Sinne des Wortes präsentiert. Vollmundig verkündet der Redner, dass die Lehre vom Blutkreislauf Unsinn sei und er Möglichkeiten kenne, das gesamte deutsche Volk in nur drei Monaten von Geschlechtskrankheiten aller Art zu befreien.

Wutbürger-Blatt will Zeitungsfront trotzen

Im Osnabrück der Weimarer Zeit gibt es ein Phänomen, das sich heute viele zurückwünschen könnten: Fünf lokale Tageszeitungen unterschiedlicher Ausrichtung streiten im ersten Jahr des Stadtwächter-Erscheinens um das Lesepublikum Osnabrücks und seiner Umlandgemeinden.

Formal überparteilich agiert das Osnabrücker Tageblatt mit einer Auflage von 22.000 Exemplaren. Exakt soviel Lesepublikum zieht die Zentrums-nahe katholische Tageszeitung Osnabrücker Volkszeitung an. Das SPD-Blatt Freie Presse wird 9.000 mal verkauft. Auf jeweils eine 5.000er-Auflage kommen die damals noch nationalliberale Osnabrücker Zeitung sowie die deutschnationale Osnabrücker Allgemeine Zeitung.

Als Lokalzeitungen sich allesamt weigern, gewerbliche Anzeigen Schierbaums abzudrucken, startet er einen spektakulären Schritt: Er gründet eine eigene Wochenzeitung! Sie erscheint erstmals am Sonntag, dem 28. April 1929. „Wir werden dem Klüngel aufs Leder rücken, und das ganz gefährlich! Wir werden gegen den Missbrauch der öffentlichen Meinung kämpfen, wir werden alles offenbare Unrechte bekämpfen…“, verkündet der Blattmacher.

Dieser Appell versteht sich zugleich als Einladung an all jene, die sich gegen irgendetwas oder irgendjemanden beschweren und schlichtweg Wut ablassen wollen. Schierbaum zeigt sich stets als willig, derartige Informationen zu glauben und verarbeitet sie zu redaktionellen Meldungen. Derartige Bürgerproteste werden stets gespickt mit weiteren Attacken gegen die sogenannte „Staatsmedizin“, kombiniert mit wüsten Attacken gegen einzelne Ärzte. In den Fokus des Stadtwächters gerät außerdem die gesamte Stadtverwaltung. Besonders heftige Attacken richtet Schierbaum auf Oberbürgermeister Dr. Gärtner, für dessen sofortigen Rücktritt der Blattgründer großangelegte Kampagnen entfaltet.

Da es zeitlos Menschen gibt, die sich über etwas ärgern und das Misstrauen gegenüber ärztlichem Verhalten bereits damals weit verbreitet ist, findet der Stadtwächter schnell viele Leser. Auflagesteigernd wirkt es bereits, wenn der Chefarzt des Stadtkrankenhauses, Professor Fründ, höchstpersönlich attackiert wird. Schon im September 1929 sind es 9.000 Menschen, die Schierbaums Protestzeitung studieren. Die Botschaften des Wochenblatts beschränken sich aber nicht allein auf das lokale Geschehen. Recht schnell sind Juden und Linksparteien als Todfeinde ausgemacht. In ein Horn mit den Verfechtern der „Dolchstoßlegende“, nach der deutsche Linksparteien den Sieg im Weltkrieg verhindert hätten, indem sie dem tapfer kämpfenden deutschen Soldaten das Messer heimtückisch in den Rücken gestoßen hätten, tönt nun auch der Stadtwächter: „Wir sind nicht so dumm wie das deutsche Volk, das im November 1918 unter Anführung von jüdischem Gesindel die Waffen wegwarf und dafür Fußtritte der Sieger erhielt“, stellt der Blattschre

Es wäre zu kurz gegriffen, wollte man Schierbaums Auftreten als Geschimpfe eines notorischen Querulanten abtun. Dafür ist allein der Zuspruch, den der Mann erhält, viel zu groß. Besonders übel zieht Schierbaum über Sozialdemokraten und deren Parteiblatt „Freie Presse“ her. Alltägliche Kostproben seiner Polemik sind Etiketten wie „Bonzenpack“, „Lügenpack“, „Bonzenpresse“, „rotes Lumpengesindel“ oder „rotes Früchtchen“. Derartige Schmähungen werden auch in den Folgejahren ungemein gern von der politischen Rechten aufgegriffen. Auf das gesamte Reich bezogen wird der so produzierte Hass eine Grundlage für Morde, Misshandlungen und Inhaftierungen engagierter Demokraten sein.

Antisemitische Hetze

Mit dem Stadtwächter entsteht erstmals in der Osnabrücker Zeitungsgeschichte ein Organ, das sich zunehmend übelster antisemitischer Hetze bedient. Bereits am 22. Dezember 1929 wird ein jüdischer Mensch karikiert, der unter anderem Osnabrücks Nazi-Führer Dr. Marxer als Erhängten am Weihnachtsbaum zeigt. Weitere Puppen sollen die NSDAP, Schierbaum selbst und den „Stadtwächter“ zeigen. Zum Hintergrund der frühen NSDAP-Sympathien: Bei den Reichstagswahlen 1928 waren die Nationalsozialisten nur auf erbärmliche 2,6% gekommen.

Besonders drastisch arbeitet der Stadtwächter mit karikierten Themen. In einer später, hier undatierten Karikatur wird „der Jude“ als jemand dargestellt, der die Finanzen des Rathauses plündert.Im darunter gesetzten Spottgedicht heißt es:

Hier das Rathaus unserer Stadt,

die „Er“ in seinen Krallen hat.

Heute hat „Er“ Ausverkauf –

Achtung! Deutsche, Augen auf!

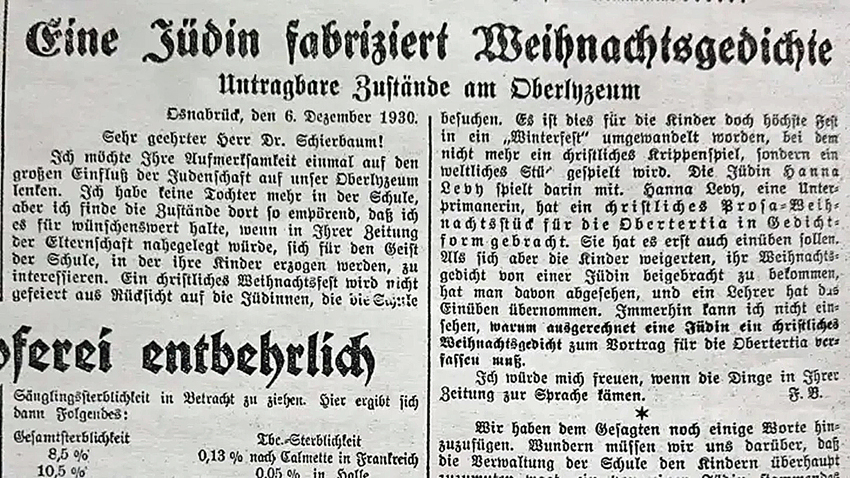

Häufig wird gegen Warenhäuser und Konsumvereine vor allem deswegen agitiert, da diese in jüdischer Hand seien. Es geht aber auch um den normalen republikanischen Alltag, den man aufs Korn nimmt. In der Nummer vom 12. Dezember 1930 wird von einem angeblichen , von einer Leserin übermittelten Skandal berichtet, dass am Mädchengymnasium „Lyzeum“ angeblich ein Weihnachtsfest aufgrund jüdischer Einflüsse ausfiele und eine jüdische Frau sogar Weihnachtsgedichte formuliere. Kurzum: Insbesondere die Hetze gegen Jüdinnen und Juden wird zu einem Identitätsmerkmal des Wochenblatts. Und Zuträgerinnen wie Zuträger für sein Hetzblatt findet Schierbaum immer wieder.

Leere Sitze – laute Sätze: Rassisten im Rathaus

Die Krönung soll Schierbaums Auftreten dadurch erfahren, indem er direkten Einfluss auf das Stadtgeschehen erhalten will. Anlässlich der Kommunalwahl am 17. November 1929 reicht er eine eigene Liste der Stadtwächterpartei ein. Die Resonanz ist beachtlich: Schierbaums Wahlvorschlag erhält immerhin 5.447 Stimmen, was exakt 13,2% der Gesamtvoten entspricht.

Die Wahlergebnisse 1929 zeigen laut Heuer (S. 141) „eine weitgehende Resistenz der Arbeiterschaft“ gegenüber der Stadtwächter-Agitation. Obwohl er auch in en Arbeiterhochburgen Wahlerfolge feiern konnte, erhielt er dort im Durchschnitt nur halb so viele Stimmen wie im gesamten Stadtbereich.

Beachtlich bleibt das Gesamtergebnis, das sich vorwiegend auf eine klassisch kleinbürgerliche Wählerschaft stützt. Noch ist Schierbaum ohne starke rechte Konkurrenz. Zum Vergleich : Auf die NSDAP entfallen bei der gleichen Wahl mit 1.337 Stimmen nur 3,2%, auf die deutschnationale DNVP 2,9%. Exakt 7 Mandate hätten der Stadtwächterpartei als drittstärkster Fraktion zugestanden. Das nun auftretende Problem des selbsternannten Stadt-Führers ist aber, dass seine Liste nur 5 Personen auf ihre Liste gesetzt hat. Hinzu kommt, dass zwei der fünf gewählten Bürgervorsteher nach ihrer Wahl postwendend sogar ihren Parteiaustritt erklären. Schierbaums Stadtvertretung schrumpft daraufhin auf nur noch 3 von 47 Ratsmitgliedern. Das Hohngelächter der Schierbaum-Gegner dürfte kaum zu verbergen gewesen sein.

Die beiden Ausgetretenen „Stadtwächter“ gesellen sich zur Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft, der seinerzeit 6 Vertreter der Haus- und Grundstücksbesitzerpartei, 4 der Deutschen Volkspartei, 2 der Evangelischen unpolitischen Liste sowie je ein Vertreter von Bürgerlicher Einigung, Deutschnationaler Volkspartei und auch NSDAP angehören. Die später folgende Einheit der städtischen Rechtsparteien, ab 1933 unter Führung der NSDAP, deutet somit sich bereits vorsichtig an.

Ende einer Episode – und der folgende braune Terror

Trotz der Malaise nach der Kommunalwahl gelingt es dem Stadtwächter weiterhin, beachtlich viele neue Leser zu finden. Offensichtlich treffen Schierbaums ständige Angriffe auf die anderen Lokalzeitungen, auf Linksparteien und Juden, auf Ärzteschaft wie Stadtverwaltung ihr neugieriges Publikum. Irgendwann vermeldet das Blatt 17.000 verkaufter Exemplare. Auch öffentliche Versammlungen finden weiter ihre Resonanz. Eine gemeinsame Großkundgebung mit der NSDAP findet vor vollem Haus in der Stadthalle statt.

Trotz derartiger Erfolge kündigt sich der Niedergang irgendwann allein dadurch an, indem die internen Zerwürfnisse innerhalb der Gesamtorganisation zunehmen. Hinzu kommt, dass die Gerichtprozesse wegen Beleidigung, übler Nachrede oder Verleumdung immer wieder viel Geld kosten und neue Kräfte binden. In einem der Prozesse wird bekannt, dass Stadtwächter-Redakteur Fritz Jursch, berüchtigt auch wegen seiner antijüdischen Ausfälle, aufgrund mehrerer Unterschlagungen vorbestraft gewesen ist. Kurze Zeit später kommt es zwischen ihm und Schierbaum zum Zerwürfnis. Der Stadtverordnete Simoneit fällt wiederum in Ungnade, weil auch er gegen Schierbaum prozessiert. Konkurrenzblätter wie der „Herold“ oder „P.P.“ schwächen zwar in Gestalt schwer durchschaubarer Konkurrenz die effektheischende Rechtspresse. Sie bleiben allerdings nur eine kurze Zeiterscheinung. Trotzdem setzt offenkundig eine Ermüdung der Leserschaft gegenüber den fast immer gleichlautenden Angriffen Schierbaums ein. Gleichzeitig erstarkt, statt der Stadtw

Offenkundig hat er sich am Ende nur noch isoliert. Massiv nimmt insbesondere der Zuspruch aus der Leserschaft ab. Auch die zwingend nötigen Einnahmen aus Anzeigen und Inseraten bleiben schließlich aus. Am 28. April 1931 ist es dann soweit: Exakt zwei Jahre nach seinem Ersterscheinen wird der Stadtwächter für immer eingestellt. Kurzlebige Nachfolgeblätter Schierbaums wie der „Reichswächter“ oder die Zeitung „Odal“ (skandinavisch: Erbgut) finden später keine nennenswerte Resonanz und haben sich, wie „Odal. Kampfblatt für die Weiße Wehr“ nach dem 30. Januar 1933 am Ende auch mit Verboten auseinander zu setzen.

Bei den letzten Kommunalwahlen am 12. März 1933 wird keine Stadtwächterpartei mehr kandidieren. Die hierbei mit 38,2 % siegenden Nationalsozialisten werden sich zugutehalten können, den allergrößten Teil der ehemaligen Stadtwächter-Wähler für sich gewonnen zu haben.

Im Rahmen seines immer offeneren Disputs mit der NSDAP beharrt Schierbaum auf einer überlieferten kaiserlichen Ordnung, die auf einem mit Zünften und Berufszusammenschlüssen bestehenden Ständestaat basiert. Am Ende wird der Heilpraktiker öffentlich zum Aufbau seiner „Weißen Wehr“ aufrufen und deshalb von den regierenden Nationalsozialisten verhaftet werden. Aus dem Gefängnis an der Turnerstraße wird Schierbaum schließlich todkrank Ende Januar 1934 entlassen. Mit seinem Tod endet endgültig eine sehr spezielle Episode der Osnabrücker Zeitungsgeschichte. Ob er auch zu jenen, mit Hitler fremdelnden, aber überzeugten Nationalsozialisten gehört hätte, die Deutschlands NS-Führung im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches von Ende Juni bis Anfang Juli 1934 ermordet, darf der Spekulation überlassen bleiben. Zu diesem Zeitpunkt lebt Schierbaum nicht mehr.

Rezeption nach dem Weltkrieg

Es dauert nach 1945 sehr lange, bis Dr. Schierbaum und sein Kampfblatt Stadtwächter tatsächlich als NS-Vorläufer gesehen werden. Stadtchronist Karl Kühling, der seinen 1963 erschienenen Band „Osnabrück 1925-1933“ dreisterweise ausgerechnet dem Nazi-Oberbürgermeister Dr. Erich Gärtner widmet, urteilt auf Seite 91 milde über Schierbaum, sein Blatt und die damit verbundene Epoche: „Sie ist Tragödie und Sartyrspiel zugleich, wobei das Sartyrspiel in der Sicht von heute der überwiegende Eindruck sein mag.“

Chronist und Literat Ludwig Bäte nennt Schierbaum in seiner Fortschreibung der Chronik der Stadt Osnabrück von 1964 (S. 447) den „Voxtruper politische[n] Messias“ und meint, dass man dem Fanatiker Schierbaum „eine gewisse menschliche Achtung nicht versagen konnte.“

Selbst der einer Verharmlosung der NS-Zeit gänzlich unverdächtige Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Widerstands 1933-1945 und das Präsidium der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten stellen in ihrem gemeinsam 1986 herausgegebenen Band „Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 – 1945 Band 3: Niedersachsen II. Regierungsbezirke Hannover und Weser-Ems“ gemeinsam auf Seite 166 fest, dass man Schierbaum als „konservative(n) Gegner des Faschismus“ bezeichnen müsse.

Spätestens seit dem Erscheinen der umfangreichen, 2006 von Gerd Steinwascher herausgegebenen „Geschichte der Stadt Osnabrück“ gibt es die oben genannten Sichtweisen nicht mehr. Dennoch bleiben Darstellungen wie die genannten ein prägendes Indiz für eine oft zweifelhafte Geschichtsschreibung in Nachkriegsdeutschland.

Literatur und Quellen

- Kühling, Karl: Osnabrück 1925-1933, Osnabrück 1963, zum „Stadtwächter“ hier insbes. S. 91 ff.

- Müller-Detert, Ute: Osnabrücker Zeitungen zwischen 1933 und 1949, Osnabrück 2005

- Heuer, Paul-Josef: Die Stadtwächterbewegung in Osnabrück von 1929-1931. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der 1. Staatsprüfung für das Lehramt an der Sekundarstufe II, Münster 1984. Bestand des Nieder-sächsischen Landesarchivs, Standort Osnabrück, NLA-Z-284/84

- Keinke, Steffen: Akteure, Programmatik und Positionen des „Stadtwächters“. Eine kritische Überprüfung des Forschungsstands. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Osnabrück 2017

- Niedersächsisches Landesarchiv: Archivbestände zur Wochenzeitung Stadtwächter

- Schulze, Heiko: Zum Nutzen und Vergnügen. 1766 bis 2016. Ein Streifzug durch 250 Jahre Osnabrücker Zeitungsgeschichte, Vechta 2026. Diesem Aufsatz entstammen auch längere Passagen dieser Abhandlung

Zum Rahmen unserer Serie

In der vom Osnabrücker ILEX-Kreis verantworteten, vor rund vier Wochen gestarteten Serie sind vor dieser Abhandlung bislang drei Beiträge erschienen. Der erste befasste sich mit dem 1920 umgekommenen Kapp-Putschisten Otto Hasenclever, Aufsatz Nummer 2 thematisierte den deutschnational-rassistischen Fabrikanten und Turnvereins-Präsidenten Fritz Frömbling, die zuletzt publizierte Abhandlung betraf den bei Melle gebürtigen Ludwig Münchmeyer.