Brauner Zahnarzt als Wegbereiter mit Gewalterfahrung

Blickt man auf frühe Wegbereiter des NS-Terrors in Osnabrück, kommt man schnell auf einen Namen: Dr. Otto Marxer, praktizierender Zahnarzt, ist ein Osnabrücker Nationalsozialist der allerersten Stunde. Als SA-Schläger, als Agitator und Organisator spricht sich sein Name gleichermaßen herum. 1933 wird Marxer zum ersten Leiter der Gestapo und baut deren Strukturen auf. Noch im gleichen Jahr führt ihn seine NS-Karriere heraus aus Osnabrück. Wer war dieser Mann?

Marxer ist ein bayerischer Schwabe. Geboren wird er am 27. Juni 1896 in Augsburg. In haargenau der gleichen Stadt wird gut eineinhalb Jahre später, am 10. Februar 1898, der wohl berühmteste deutsche Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts, Bert Brecht geboren. Ob beide sich je begegnet sind, dürfte unwahrscheinlich sein. Als Sohn eines Kaminkehrers besucht Marxer in seiner Geburtsstadt die Oberrealschule und studiert, was damals mit diesem Abschluss möglich ist, am Lehrerseminar in Lauingen, einer kleinen Stadt im heutigen Landkreis Dillingen an der Donau. Marxers familiäre Verbindungen nach Augsburg werden lebenslang beibehalten, zumal dort auch sein Bruder verbleibt.

Freiwillig meldet sich der angehende Lehrer als Soldat, wird im Ersten Weltkrieg (1914-1918) Leutnant und zweimal schwer verwundet. Für kriegerische Taten, die seine Offiziere als Heldentaten sehen, darf Marxer am Revers fortan das Eiserne Kreuz erster wie zweiter Klasse tragen. Auch auf späteren SA-Uniformen wird der Kriegerschmuck prangen und zu seinen Markenzeichen zählen.

Freikorps Epp: Nährboden späterer Nazis

Weil der Doppelkreuzträger bereits früh eine nationalistische und antidemokratische Gesinnung hat, schließt er sich nach Kriegsende postwendend dem berüchtigten Freikorps Epp an. Ein früher Führer und Wegbereiter Marxers ist damit Oberst Franz Ritter von Epp. Unter Epps Führung ist das Freikorps im Frühjahr 1919 an vorderster Stelle bei der blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt. Anschließend wird das Freikorps als Brigade Epp sogar vom SPD-Reichswehrminister Gustav Noske offiziell in die Reichswehr übernommen. Auch im Ruhraufstand wird sich das Freikorps beim Kampf gegen die Rote Ruhrarmee einen Ruf als besonders brutal mordende Truppe einhandeln. Erschießungen von Gefangenen und Zivilisten werden allesamt damit begründet, dass es sich ja „nur um Rote“ handelt.

Da kann man nicht viel Unterschied machen zwischen dem, der wirklich geschossen hat, und dem, den nur ein unglücklicher Zufall in den Kampf verwickelte. Da muss mancher Unschuldige dran glauben. Die Oberbayern des Obersten von Epp haben keine Zeit, langwierige Untersuchungen anzustellen.

Mit diesen Worten beschreibt später Friedrich Wilhelm von Oertzen in seiner 1933 erschienenen Hetzschrift „Kamerad, reich mir die Hände“ das Vorgehen der Truppe am Beispiel Münchens. Von Oertzen ist im Frühjahr 1919 in Berlin maßgeblich an der Ermordung der KPD-Angehörigen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beteiligt. Von Oertzens Sohn Peter wird später, auch deshalb, Ekel vor seinem Vater entwickeln und sich als überzeugter Marxist der Sozialdemokratie anschließen, für die er in Niedersachsen lange Jahre als Kultusminister agieren wird.

Bei den Kämpfen in München wie auch solchen in seiner Heimatstadt Augsburg dürfte sich Marxer ähnlich brutal wie seine Kameraden ausgetobt haben. Die Münchner Polizei wird Mitte 1919 ein Verzeichnis zusammenstellen, wonach während der Kämpfe, so die späteren Forschungen Heinrich Hillmayrs, 335 Zivilisten ums Leben gekommen sind. 184 von ihnen sind Unbeteiligte. 144 Menschen werden von der Epp-Truppe kurzerhand standrechtlich erschossen. Dass Freikorps-Kämpfer Marxer dabei wie andere eine aktive Rolle spielt und all dies seinen abgrundtiefen Hass auf Linkskräfte nährt, darf angenommen werden.

Prominentestes Opfer des Freikorps, dessen sich die Truppe wie wohl auch Marxer lebenslang rühmen wird, ist der Literat und pazifistische Anarcho-Kommunist Gustav Landauer, der nach seiner Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren auf brutale Weise ermordet wird, obwohl er sich zuvor freiwillig ergeben hatte.

Otto Marxer wird bei seinem späteren Anschluss an die NSDAP nicht allein bleiben. Sehr viele Epp-Soldaten schließen sich ebenso begeistert dem Nationalsozialismus an. Prominente spätere Nazis sind Epps Stabschef Ernst Röhm, später Reichs-SA-Führer sowie Hitlers langjähriger Stellvertreter Rudolf Heß, Hitler-Freund Eduard Dietl und Hans Frank, später als Massenmörder berüchtigter Generalgouverneur der besetzten Gebiete Polens. Das Freikorps Epp, 1919 hofiert ausgerechnet vom SPD-Wehrminister Gustav Noske, gilt somit in der Folgezeit als eine der „Geburtszellen“ der NS-Bewegung.

Marxer selbst bleibt nach seiner Entlassung aus der Truppe in München. Er studiert dort allerdings nicht weiter Lehramt, sondern Zahnmedizin und promoviert darin 1922. Nach dem Abschied aus der bayerischen Hauptstadt übernimmt er schließlich eine Zahnarztpraxis im fernen preußischen Osnabrück, wo er auch heiratet.

Marxer in Osnabrück

Von Beginn an engagiert sich der Dentist, wohnhaft in der Johannisstraße 65, in ultrarechten Kreisen. Bereits 1923 ist er maßgeblich bei der Gründung eines Osnabrücker SA-Sturms dabei. In die NSDAP, die infolge des gescheiterten Hitlerputsches vom 9. November dieses Jahres bis zur Wiedergründung im Februar 1925 verboten ist, tritt er offiziell am 1. August des gleichen Jahres ein.

Bereits ein Jahr zuvor, anlässlich der Kommunalwahl am 4. Mai 1924, hatte Marxer die Führung im Völkisch-Sozialen Block des damaligen Stadtrats übernommen. Marxers rechte Truppe hat allerdings am 4. Mai 1924 nur ganze 1.030 Stimmen und somit 2,4% gewonnen. 1926 schließt sich Marxers Formation offiziell der NSDAP an. Er selbst schmückt sich mit der Mitgliedsnummer 28.531.

In NS-Reihen gilt der Zahnarzt schnell als überregional begehrter Propagandaredner. Seine Partei kürt ihn auch deshalb anno 1929 sowohl bei der Kommunalwahl wie auch bei der Wahl zum Provinziallandtag der Provinz Hannover zum Spitzenkandidaten. Beide Wahlgänge enden für die NSDAP restlos enttäuschend. Beim Votum zum kommunalen Bürgervorsteherkollegium kassiert die braune Partei mickrige 3,2%, während Schierbaums konkurrierende, ebenfalls ulttrarechte Stadtwächterpartei 13,2% einfährt. Bei der Provinziallandtagswahl am 17. November sind es für Marxers Partei allerdings bereits 6,5%, weil die NSDAP von Anhängerinnen und Anhängern der Stadtwächter-Partei profitiert, die bei diesem Wahlgang nicht antreten.

Die damals noch offiziell republikanisch ausgerichtete politische Polizei, deren Erkenntnisse heute in die örtliche Gestapo-Kartei integriert sind, listet für Marxers Aktivitäten jener Zeit eine Reihe von Auftritten auf. 1929 wird für den 10. Mai 1929 festgehalten, dass unter Leitung von Marxer in Osnabrück ein S.A.- und NSDAP-Kursus abgehalten worden sei. Für den 16.Mai, sechs Tage später, wird festgehalten, dass Marxer offiziell „Bezirksführer“ des NSDAP-Bezirks Osnabrück geworden sein soll. Sein Stellvertreter ist danach der Drogist Johann Gronewald.

Am 8. Juni gleichen Jahres leitete Marxer offenbar eine öffentliche Versammlung der NSDAP. Am 2. August 1929 wird verzeichnet, dass Marxer zum „engeren Landesausschuss für das deutsche Volksbegehren“ gehört. Danach gibt er in einer Sitzung der Bezirksgruppenleiter der NSDAP am 30. August 1929 die Richtlinien zu der Beteiligung am Volksbegehren gegen den sogenannten Young-Plan bekannt. Jenes Plebiszit gilt in der Rückbetrachtung als ein brachial gescheiterter Versuch rechter Parteien und Organisationen, eine angebliche „Versklavung des Deutschen Volkes“ zu stoppen, nachdem sich die SPD-geführte Reichsregierung von Hermann Müller mit den ehemaligen Gegnern des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg über die Höhe und Bedingungen der Reparationszahlungen geeinigt hat. In Wahrheit sind für das Deutsche Reich dadurch weitaus erträglichere Konditionen als im vorher gültigen Versailler Vertrag ausgehandelt worden.

Zur Entscheidung gestellt wird vom Volksgehren zusätzlich das sogenannte „Freiheitsgesetz“, das auf eine Gesamtrevision des Versailler Vertrages hinausläuft und den Mitgliedern der Reichsregierung wegen angeblicher Befürwortung des Vertrages Landesverrat vorwirft. Das Ansinnen scheitert ebenso brachial wie jenes zum Young-Plan.

Dass politische Kontroversen vermehrt zu offenkundigen Verletzungen führen, liegt auch an der scharfen Klinge, die Marxer bei Debatten mit seinen politischen Feiden pflegt. Folgen wir den genannten polizeilichen Kartei-Eintragungen über Marxer, spricht dieser am 18. Oktober 1929 in einer Mitgliederversammlung über den Verlauf eines Beleidigungsprozesses, der gegen ihn angestrengt worden ist. Den Anlass des Prozesses hatte ein antisemtischen Flugblatt zu Weihnachten 1928 gebildet. Dank der Intervention der SPD-Landtagsabgeordneten Alwine Wellmann beim preußischen Justizminister war das Verfahren zuvor zustande gekommen. Der Anwalt, der die jüdischen Geschäftsleute im Prozess vertritt, ist Adolf Rahardt, der nach 1933 ebenfalls, in seinem Fall als sozialdemokratischer Anwalt, unter den Nazis leiden – und am Ende umkommen wird.

Zoff unter Rechten – und wie man daraus emporkommt

Bereits seit 1927 ist Marxer offizieller Führer der Osnabrücker NSDAP. Ein erster innerparteilicher Disput rankt sich 1930 um die geplante Wochenzeitung „NS-Front“, an deren Erscheinen Marxer gegen den Willen des Gauleiters Weser-Ems unbedingt festhalten will. Die im Gau Weser-Ems vertriebene Zeitung „Der Freiheitskämpfer“ gilt als zu sehr auf die Verhältnisse in Oldenburg zugeschnitten. Marxer möchte ein eigenes Kampfblatt, dem er seinen Stempel aufdrückt und in dem Osnabrücker Belange eine stärkere Rolle spielen.

Gauleiter Carl Röver setzt Marxer daraufhin stumpf in seinen Funktionen innerhalb der Gauleitung ab, woraufhin dieser kurzerhand sogar alle Parteiämter verliert. Röver gilt in der Partei als mächtig. Bei der Oldenburgischen Landtagswahl am 29. Mai 1932 wird die NSDAP unter seiner Führung mit 48,5 % der Stimmen bereits früh eine absolute Mehrheit erhalten, woraufhin Röver dort sogar Ministerpräsident wird.

Der Disput geht so weit, dass Marxer sogar Schreiben an Adolf Hitler (offenkundig ohne Antwort), an seinen Stellvertreter Rudolf Hess und an Reichorganisationsleiter Gregor Strasser abschickt. Die letzten beiden, ebenfalls dokumentiert in Marxers Personalakte, bitten diesen am Ende darum, dass „alte Freundschaftsverhältnis und der alte Zustand zwischen Ihnen und dem Gauleiter im Interesse der Bewegung auf schnellstem Wege wieder hergestellt wird.“ Der Appell zur Freundschaft prallt aber an Marxer ab. Er, der bereits zu diesem Zeitpunkt eine Karriere in der SA erwägt, unternimmt am 7. Mai 1931 in einem Brief an Strasser einen letzten Versuch, die angebliche Unfähigkeit seines Widerparts Röver anzuprangern:

Zum Schluss halte ich mich verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Osnabrück ziemlich nahe an der Revolte steht. Grund dafür ist die schlechte Behandlung, die der Gauleiter dauernd Osnabrück zukommen lässt, weiter seine Unfähigkeit, auch nur die einfachsten Dinge zu regeln und endlich seine katastrophalen Fehlgriffe seit ¾ Jahren.

Der Streit um ein eigenes Osnabrücker Presseorgan ist spätestens im Jahre 1932 erledigt, nachdem sich das örtliche, traditionall nationalliberal orientierte Traditionsblatt „Osnabrücker Zeitung“, sich unter ihrem Chefagitator Kurt Kränzlein offen zur NSDAP bekennt. Endgültig dürfte sich der Disput mit Röver in Oldenburg erledigt haben, indem Marxer die anempfohlene SA-Karriere startet und sein Opponent gleichwohl in Oldenburg erfolgreich ist. Marxer rehabilitiert sich auch deshalb wieder schnell, weil ihm seine vorzüglichen Beziehungen zum Hannoveraner SA-Chef Viktor Lutze behilflich sind: Der Dentist übernimmt die Führung des einflussreichen Osnabrücker SA-Sturmbanns, wird zum Jahresbeginn 1932 Standartenführer und avanciert bei den preußischen Landtagswahlen am 24. April 1932 sogar zum gewählten Landtagsabgeordneten. Die NSDAP führt der Zahnarzt im Osnabrücker Wahlkampf auf beachtliche 36,6 % der Stimmen und ist damit unangefochten stärkste Partei.

In Marxers Personalakte hinterlegt ist eine Erklärung zu seiner Mandatsübernahme am 4. April dieses Jahres, die nichts mit unabhängiger Mandatstätigkeit zu tun hat, sondern, mutmaßlich eine in der NS-Partei übliche Praxis, nämlich eine lupenreine Unterwerfungserklärung beinhaltet:

Hierdurch erkläre ich als Nationalsozialist auf Ehrenwort, dass ich das mir von Adolf Hitlerübertragene Mandat zum Preußischen Landtag stets im Sinne meines Führers ausüben will. Sobald der Führer Adolf Hitler mich von meinem Mandat abberuft, erkläre ich auf Ehrenwort, seiner Weisung zu folgen. Im Falle meines Ausscheidens aus der Partei lege ich selbstverständlich mein Mandat in die Hände Adolf Hitlers und meiner preußischen Wähler zurück.

Lutze steht auch in jener Zeit fest hinter Marxers Aufstieg. Seit 1930 ist der Erstgenannte nicht nur Führer der SA im Gau Hannover, sondern vertritt seine Partei bereits als Mitglied des Reichstages. 1931 wird er SA-Gruppenführer Nord. Nach der Machtübergabe am 30. Januar 1933 avanciert Lutze offiziell zum SA-Obergruppenführer und organisiert in Hannover einen perfiden Terror gegen politisch Andersdenkende. Im März 1933 erringt er zuerst den Posten des Polizeipräsidenten bei der Polizeidirektion Hannover, ehe er am 25. März 1933, nach der eher stillen Entfernung des rechten Sozialdemokraten Gustav Noske aus seiner Funktion, Oberpräsident der preußischen Provinz Hannover wird.

Eine nicht unwichtige Frage stellt sich am Rande zu Marxers beruflicher Tätigkeit als Zahnarzt. Schließlich unterhält er im ersten Stock in der Wittekindstraße 4 laut Adressbuch von 1932 eine Praxis, zu deren Sprechstunden täglich zwischen 9 und 13 Uhr, nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr eingeladen wird. Ob NS-Aktivist Dr. Marxer derartige Verpflichtungen einhalten kann?

Erster Chef der späteren Gestapo – Stationen brauner Machteroberung

Nach der Machtübergabe an das Kabinett Hitler im fernen Berlin am 30. Januar 1933 wird Marxer zunächst „Parteidezernent“. Danach spielt er eine führende Rolle bei der Besetzung zentraler Gremien und Institutionen mit eisernen Parteigenossen.

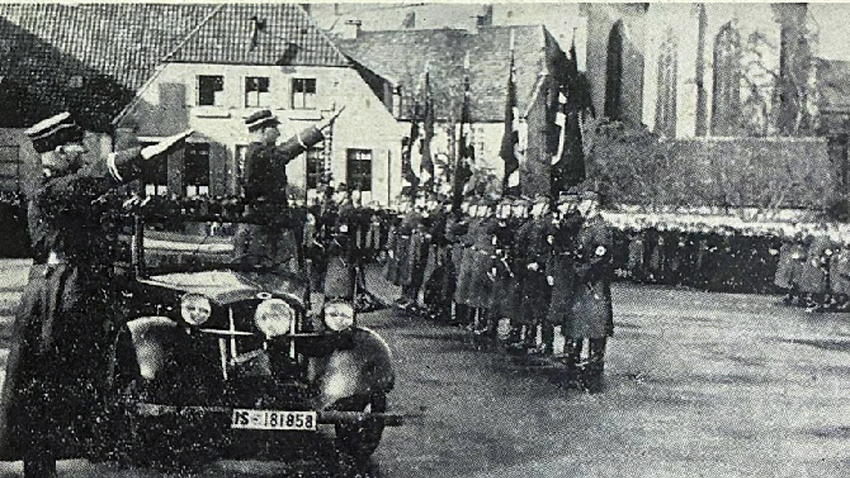

Wie allerorten im Reich veranstaltet auch die Osnabrücker NSDAP nach der Machtübergabe am 30. Januar bombastisch aufgezogene Aufmärsche und Kundgebungen. In der Osnabrücker Zeitung vom 1. Februar können Lesende der NS-hörigen Osnabrücker Zeitung wahrnehmen, mit welch martialischen Worten Marxer jetzt triumphierend mit seinen linken Todfeinden abrechnet:

Kampfgenossen! Der rote Spuk, der Deutschland über ein Jahrzehnt in Fesseln gehalten hat, ist zerstoben und kommt nicht wieder. Denkt daran, als in Osnabrück vor 15 Jahren die roten Lappen wehten, denkt daran, dass wir durch Not, Tod und Entbehrungen gehen mussten, bis unsere herrliche Bewegung dorthin kam, wo sie jetzt ist.

Im April, so schreibt es Sebastian Weitkamp im Zuge seiner im Band „Topografie des Terrors“ erfolgten Abhandlung über die Geheime Staatspolizei, wird jene zunächst innerhalb der Polizeiverwaltung der Osnabrücker Regierung eingerichtet. Mit Beginn des Monats Mai wird Marxer durch Viktor Lutze, der inzwischen die Leitung der Polizeidirektion in Hannover übernommen hat, nun auch offiziell zum ersten Leiter der Staatspolizeistelle in Osnabrück berufen, die er bis zum 26. Juli 1933 führt. In dieser Eigenschaft, in der ihm die Aufsicht über alle kommunalen Polizeibehörden sowie über die Grenzpolizeistelle Bentheim obliegt, beteiligt er sich maßgeblich an der Etablierung und Festigung der NS-Diktatur im Osnabrücker Raum. Es beginnt allerorten das „Köpferollen“.

Regierungspräsident Dr. Sonnenschein (Zentrum), der zuvor noch flehentlich, aber vergeblich in die NSDAP aufgenommen werden möchte, wird Ende März durch die stramme NS-Größe Dr. Bernhard Eggers ersetzt. Der wiederum ernennt Standartenführer Marxer zum Kommissar für die Polizeiexekutive. Brutale Unterdrückungsmaßnahmen, die fortan unter Marxers Verantwortung stattfinden, geschehen folglich unter dessen Anordnung. Rückblickend heißt es in einem später, am 5. Januar 1943 verfassten Nachruf zu Marxers Rolle in Osnabrück in der Neuen Augsburger Zeitung kurz und knapp:

Nach der Machtergreifung wurde Dr. Marxer zum Polizeidezernenten in Osnabrück berufen und half dort mit, die Autorität des neuen Staates zu sichern und unzuverlässige Elemente auszuschalten.

Besonders kostet Marxer jene Order aus, die er am 2. Mai 1933 verantwortlich ausführt. Exakt einem Tag nach dem pompös auf dem Klushügel mit über 35.000 Teilnehmenden gefeierten „Nationalen Tag der Arbeit“, durch den sich die Nationalsozialisten einen seit 1889 begangenen Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung aneignen, werden unter Marxers Verantwortung alle maßgeblichen sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionäre sowie die vormalige SPD-Landtagsabgeordnete Alwine Wellmann verhaftet, im Hof des früheren Gewerkschaftshauses zusammengetrieben, mit Schmähschildern um den Hals durch die Straßen gejagt und anschließend in die berüchtigte „Schutzhaft“ ins Polizeigefängnis in der Turnerstraße gesperrt.

Aber Marxers Einflussnahmen bleiben nicht überall erfolgreich. Im Sommer will er mit allen Mitteln erreichen, dass der sozialdemokratische Lehrer Ernst Sievers zumindest aus Schuldienst und Beamtenverhältnis entlassen wird. Am liebsten will er seinen Gegner sogar inhaftiert sehen. Am 22. Juli 1933 richtet er, hier offiziell als Stabsführer der SA-Obergruppe II, mit offiziellem Briefkopf ein Schreiben an die Kommission für das Schulwesen bei der Regierung in Osnabrück. Mit Hinweis auf unterschiedliche Aktivitäten des Turnlehrers Sievers mündet der Brief in der Aufforderung: „Wenn er heute aus dem Dienst entfernt ist, so ist das nur das Mindestmaß von dem, was er verdient hat, von Rechts wegen gehört er als Charakterschwein in ein Konzentrationslager.“

Interessanterweise gelingt Marxer weder die gewünschte Deportation seines sozialdemokratischen Todfeindes in ein KZ noch dessen Entlassung aus dem Schuldienst. Sievers muss, nach kurzer Arbeitslosigkeit, zwar seine Schule in der Innenstadt verlassen und Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Dennoch kann er eine gewisse Zeit später die Stelle an der kleinen Volksschule in Haste-Honeburg antreten.

Heim nach Bayern – und 1938 Hannoveraner Sparkassenchef

Das vergebliche Ersuchen im Fall des Lehrers Sievers kann die weitere Karriere von Marxer allerdings nicht aufhalten – womöglich erleichtert ihm alles seinen Fortzug aus Osnabrück. Weitkamp berichtet in seiner oben genannten Abhandlung zur Gestapo, Marxer habe sich darüber geärgert, dass er nicht verbeamtet worden ist. Wie dem auch sei: Noch 1933 gelangt er wieder in seine bayerische Heimat. Er leitet in München das Personalreferat und wird zugleich „Chef des Stabes“. 1934 avanciert er zum Stabsleiter in der obersten SA-Führung – und übersteht die „Reinigungswelle“ im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches innerhalb der SA unversehrt, weil er sich vorzüglich dem Hitler-Kurs anpasst.

Zwischenzeitlich kehrt der gelernte Zahnarzt im September 1938 ins niedersächsische Hannover zurück und wird dort Verbandsvertreter des ihm restlos fachfremden Sparkassen- und Giroverbandes. Das Reichswirtschaftsministerium hatte ihn als einen „linientreuen Nationalsozialisten und SA-Mann auf den Posten des Verbandsvorstehers in Hannover gehievt“, wie es eine 2012 erschienene Festschrift der Hannoverschen Sparkasse unter dem Titel „was war wird“, erschienen zum 125-jährigen Jubiläum, feststellt. Vergeblich versucht Marxer dort, den leitenden Mitarbeiter Berthold Gleue, verheiratet mit einer Jüdin, aus dem Amt zu befördern. Wie im Falle des Osnabrücker Sozialdemokraten Sievers setzt er sich somit auch hier nicht durch – und erweis sich in seinem Vorgehen erneut als besonders rabiater Kämpfer für nationalsozialistische Ziele.

Tod in Russland

Nach Kriegsausbruch im September 1939 schließt sich Marxer schnell – und natürlich freiwillig – der Wehrmacht an. Die soldatische Karriereleiter ist dem Nationalsozialisten und ehemaligem Leutnant ja bestens vertraut. Während des Krieges wird er noch im Januar 1941 zum SA-Obergruppenführer befördert. Schnell wird er auch in der Reichswehr zum Hauptmann, danach zum Bataillonskommandeur ernannt. Er nimmt, folgt man dem erwähnten Augsburger Zeitungsbericht vom 5. Januar 1943, am Feldzug in Norwegen teil und „meldet sich im Herbst 1942 freiwillig für den Einsatz im Osten.“

Seinen Soldatentod erleidet er am 11. Dezember 1942 in Kampfhandlungen bei Rschew in der Sowjetunion. Rschew, auf deutscher Seite oft als „Eckpfeiler“ und „Wellenbrecher“ der Ostfront bezeichnet, ist von Winter 1941 bis Frühjahr 1943 Schauplatz einer Serie von Materialschlachten und Stellungskämpfen. Der Kampfort zählt zu den blutigsten Schlachten im Deutsch-Sowjetischen Krieg während des Zweiten Weltkrieges. Mit Marxer finden nach Angabe der Wehrmacht 162.713 Wehrmachtssoldaten, nach sowjetischer Angabe insgesamt 330.000 Angehörige der Roten Armee, den Tod.

Marxers Grab befindet sich in der Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina. Folgt man einem in Marxers Personalakte hinterlegten Schreiben eines Obersturmbannführers Sponholz vom 31.12.1942, hat der nationalsozialistische Kämpfer seinen Tod gefunden, „als er einen sowjetischen Panzer gesprengt hatte.“

Ausgewählte Quellen und Literatur

- Heese, Thorsten (Hrsg.): Topografien des Terrors. Nationalsozialisms in Osnabrück, Bramsche 2015

- Hehemann, Rainer: Biografisches Handbuch zur Geschichte der Region Osnabrück, Bramsche 1990

- Hillmayr, Heinrich: Roter und Weißer Terror in Bayern nach 1918. Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen der Gewalttätigkeiten im Verlauf der revolutionären Ereignisse nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, München 1974

- ILEX-Kreis Osnabrück: Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit. 36 Biografien mutiger Menschen, Osnabrück 2023

- Schulze, Heiko: Ernst Sievers (1889-1947). Streiflichter eines ungewöhnlichen Sportlerlebens im Spiegel seiner Zeit, Visbeck 2024

- Junk, Peter und Sellmeyer, Martina: Stationen auf dem Weg nach Auschwitz, 3. Auflage, Bramsche 2000, hier insbesondere S. 35ff.

- Steinwascher, Gerd (Hrsg.), Gestapo Osnabrück meldet. Polizei- und Regierungsberichte aus dem Regierungsbezirk Osnabrück aus den Jahren 1933 bis 1936, Osnabrück 1995

- Wagner, Herbert: Die Gestapo war nicht allein … Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945. Lit, Münster 2004

- https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Marxer

- Bundesarchiv R 9361-IX KARTEI/27781467

- NLA OS Rep 439 Nr. 26570 („Gestapo-Kartei“)

- NLA OS Rep 439 Nr. 20: Personalakte des SA-Führers Dr. Otto Marxer (1896 – 1942)

Was bislang zu lesen war

In der vom Osnabrücker ILEX-Kreis verantworteten Serie sind vor dieser Abhandlung bislang vier weitere Beiträge erschienen. Der erste befasste sich mit dem 1920 umgekommenen Kapp-Putschisten Otto Hasenclever. Aufsatz Nummer 2 thematisierte den deutschnational-rassistischen Fabrikanten und Turnvereins-Präsidenten Fritz Frömbling. Die eine Woche später publizierte Abhandlung betraf den bei Melle gebürtigen Ludwig Münchmeyer. Folge 4 befasste sich mit dem rechtsextremen und antisemitischen Herausgeber der Wochenzeitung „Der Stadtwächter“, Dr. Heinrich Schierbaum.