Ein Ortstermin, der sich lohnt

Die Wittekindsburg in Richtung Rulle umrankt bis heute so manche Legende. Unverändert besteht Erklärungsbedarf, obwohl viele Ältere den Ort, meistens nach einem Stelldichein bei Knollmeyers Mühle, schon seit ihrer Kindheit kennen. Was also hat es mit der scheinbar kaputten Burg auf sich?

Alte Festung auf 22 Fußballfeldern

Vorab gesagt: Ein Ortstermin lohnt allemal – gerade jetzt in wanderfreundlichen Zeiten! Man gönne sich die kurze Einkehr in der neugestalteten Gastlichkeit „Zur Mühle“ (ehemals Knollmeyer) und eile einige Hundert Meter den nahen Berg jenseits der Straße „Im Nettetal“ hinauf.

Was man sieht oder sehen könnte? Beginnen wir zunächst mit den nackten Fakten: Mit einer Gesamtfläche von imposanten 16 Hektar, also gut 22 Fußballfeldern, zählt die Wittekindsburg zu den größten frühmittelalterlichen Befestigungsanlagen Niedersachsens. Unkundige sollten allerdings nicht enttäuscht sein: Die „sächsische Wallburg“ ist heute kaum noch im ihrer imposanten alten Bedeutung zu erahnen.

Datieren darf man das Festungswerk frühestens in der Zeit vor den Sachsenkriegen Karls des Großen, also zwischen 772 bis 804 n. Chr.. Die Wittekindsburg gehört dabei zu den frühgeschichtlichen Befestigungen, die von den Sachsen im 8. Jahrhundert zunächst als reine Fluchtburgen errichtet wurden. Später wurden sie keineswegs zerstört, sondern unter den Karolingern nach deren Eroberung Sachsens zur Herrschaftssicherung übernommen und neu befestigt.

Die alte Burg, darum der Name, wird automatisch mit Karls Widersacher, dem legendenumwobenen Sachsenherzog Wittekind (zuweilen auch als Widukind bezeichnet), in Verbindung gebracht. Die blutigen Kriege der Sachsen, die noch heute Namensgeber der drei Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sind, fanden in besonderer Härte in den Jahren 777 bis 785 statt. Die blutigen Kämpfe führten zur brutalen Unterwerfung des sächsischen Volkes und zugleich zu dessen Zwangschristianisierung. In jene Zeit fällt somit auch der Bau des Osnabrücker Doms als Urquell der darauf fußenden Stadtgründung.

Sagen und Legenden umranken betagte Steine und ihren Namensgeber

Ob Wittekind „seine“ Burg in der Anhöhe zur Nette zu Lebzeiten jemals betreten hat, gilt allerdings als unsicher bis unwahrscheinlich. Fast so wie bei der Legende des Löwenpudels, der angeblich sein bedauernswertes Hundeleben allein deshalb lassen musste, weil der böse Kaiser Karl den Osnabrückern ihre Sympathien mit Wittekind nicht verzeihen wollte – und das arme Vieh gemäß Eid als erstes Lebewesen, das er in Osnabrück antraf, blutig meuchelte. Der einzige Trost des jenseits aller Tierschutzbestimmungen gekillten Zeitgenossen bleibt das legendenumwobene Löwenpudeldenkmal vor dem Dom und der aktuelle Löwenpudelpreis, den VfL-Fans für couragiertes soziales Handeln verleihen.

Eine ganz andere Legende um Wittekind besagt, dass dieser dereinst – natürlich auf seiner Burg weilend, seinem Pferd die Hufeisen falsch herum beschlug und, aus Furcht vor Kaiser Karl, einen Fluchtritt nach Osnabrück vorgaukelte. In Wahrheit trabte das Herzogsross souverän in die entgegengesetzte Richtung davon. Dabei hinterließ der Gaul angeblich eine auf Stein bis heute sichtbare Hufspur.

Der kaum mehr sichtbare Aufbau

Im Innenbereich der Festung oberhalb der Nette gab es, dies ist durch Ausgrabungen gut erkennbar, deutliche Siedlungsspuren. Sie dürften ähnlich alt sein wie die in der Osnabrücker City. Zu beäugen sind steinerne Hausgrundrisse, Herdstellen und Überreste eines Pfostenhauses. Stammen dürften sie aus einer Zeit zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert. Direkt neben dem als Schutzwall dienenden Pfostenbau befanden sich verzweigte, mehrgliedrige Steinfundamente von Gebäuden. Wozu diese Häuser im Detail dienten, bleibt für immer ein Geheimnis. Nachgewiesen ist auf jeden Fall, dass Befestigungswerke wie Gebäude immer wieder repariert, ausgebaut oder auch neu errichtet wurden.

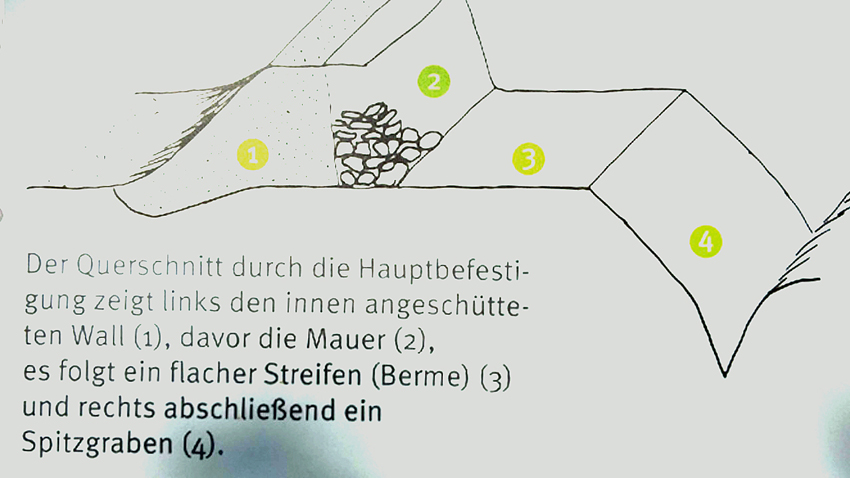

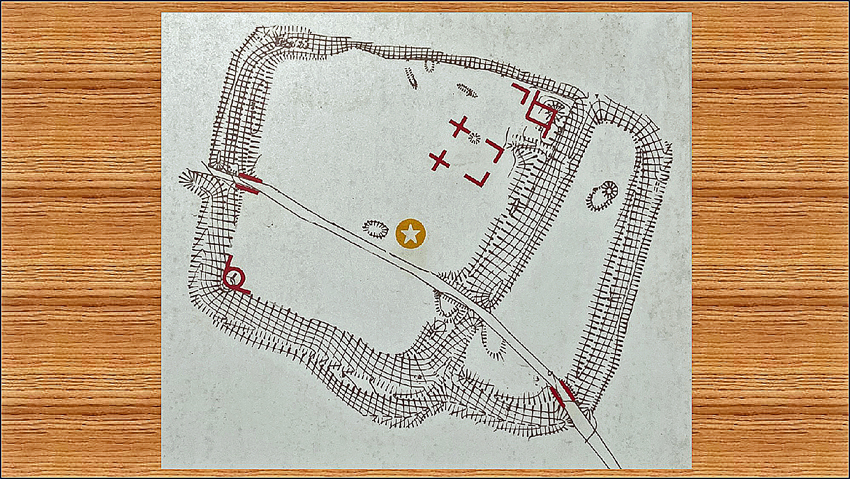

Die Wittekindsburg liegt auf einem Sporn des Wiehengebirges und ist im Norden und Südwesten durch steile Hänge natürlich gesichert. Ungebetene Besucher mussten sich also mühsam hochplagen, um das Terrain zu erobern. Die Westseite der 140 mal 110 Meter großen Hauptburg ist mit einer 85 Zentimeter starken Trockenmauer mit Wallhinterschüttung befestigt. Vor der verläuft ein bis zu 3,15 Meter tiefer Spitzgraben. Nord- und Südseite sind jeweils ähnlich gesichert. Allerdings ist im Süden noch ein zweiter Graben vorgelagert.

Die besonders gefährdete Ostseite wird durch eine maximal 1,15 Meter starke, bereits früh gemörtelte Mauer mit Wallhinterschüttung und einen bis 3,90 Meter tiefen Spitzgraben geschützt. Sowohl in der östlichen Vorburg wie in der Hauptburg erfolgte der Zugang jeweils durch ein Kammertor. In der Südwestecke ist ein Rundturm in die Umfassungsmauer einbezogen, der mit seiner anzunehmenden Höhe von weithin erkennbar war und darum eine gewisse Bedeutung für nahende Beobachter erahnen lässt. In der Nordostecke steht wiederum ein weiterer, allerdings quadratischer Turm von 6,75 Meter Seitenlänge, der in die Ostmauer eingebunden war.

Eine östliche Vorburg ist ebenfalls mit einer Mörtelmauer mit Wallhinterschüttung befestigt. Westlich ist der Hauptburg ein ungleichmäßiger Wall mit ausgebrochener Blendmauer vorgelagert. Mehrere Wall-Graben-Systeme sicherten das Vorfeld. Der Durchlass erfolgte durch ein Zangentor.

Erste Erwähnungen

Die erstmalige Erwähnung der Wittekindsburg in den Schriftquellen erfolgte erst deutlich nach dem Ende der Belegungszeit. In einer Urkunde des Klosters Rulle von 1253 ist von einem Bauernhaus in der Wittekindsburg die Rede. Letztere besitzt allerdings kein Alleinstellungsmerkmal. Es existieren nämlich im Osnabrücker Land und im nördlichen Westfalen zahlreiche Burgen, die im Volksmund „Wittekindsburg“ genannt wurden. Ein tatsächlicher Bezug zum Sachsenfürsten Widukind kann daraus aber nicht unbedingt abgeleitet werden.

Eines der nachgewiesenen Gebäude belegt die lange Nutzung der Burg, deutlich über die Wittekindzeit hinaus: Die Datierung eines Pfostenhauses ergab nämlich eine Existenz von 920 bis 1020 n. Chr. Auch sprechen Ausbesserungs- und Stabilisierungsmaßnahmen am Südwestturm für ein längeres Bestehen der Anlage. Bereits gegen Ende des 10. Jahrhunderts dürfte die Nutzung als Burg allerdings tatsächlich geendet haben. Ob sie zerstört oder schlichtweg als Steinbruch für umliegende Bauten genutzt wurde, wäre höchstens in einer spiritistischen Sitzung zu erfahren.

Wiedersehen mit tausend Jahren Verspätung

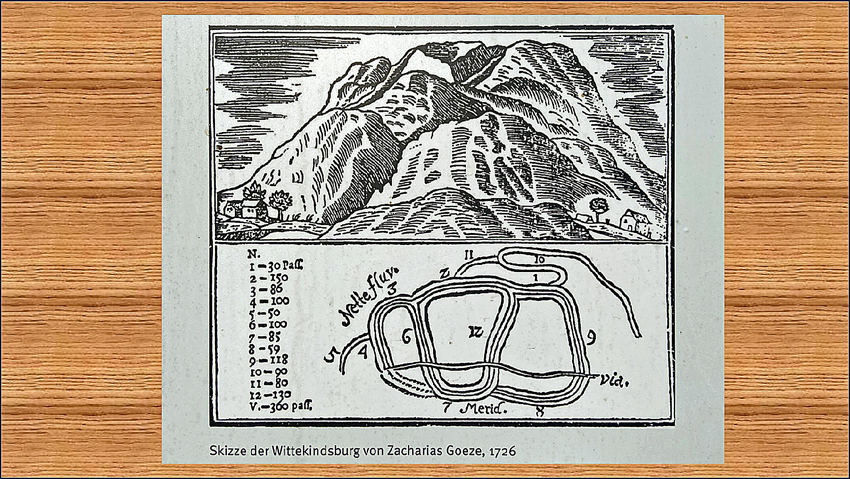

Erst spät hat man begonnen, professionell nach den Hinterlassenschaften der sächsischen Vorfahren zu buddeln. Zacharias Goeze, damals Rektor am Ratsgymnasium Osnabrück und beseelter Heimatforscher, fertigte anno 1726 eine Skizze der ursprünglichen Ansicht an. Goeze konnte es sich noch zunutze machen, das man damals wesentlich noch vollständig erhaltene Umwallungen erkennen konnte.

Auch Osnabrücks Staatsmann und Historiker Justus Möser befasste sich 1768 in seiner „Osnabrückischen Geschichte“ mit der Wittekindsburg. Mehr als 100 Jahre später, anno 1884/86, fertigte Generalmajor August on Oppermann eine Karte der Burganlage an. Veröffentlicht hat er alles in einem „Atlas der vorgeschichtlichen Befestigungen in Niedersachsen“.

1890 und 1892 nahm sich der renommierte Burgenforscher Carl Schuchardt die Anlage vor und startete systematische Ausgrabungen. Anfangs ging er danach noch irrtümlich von einer römischen Befestigungsanlage aus, was er später korrigierte. Erst 1965 sollten Forschende ein zuvor nicht erkanntes zusätzliches Wallsystem entdecken, das die Burg nach Osten hin abgeriegelt hatte.

Einer, der Osnabrück anno 1900 verließ, hat dies – wie nahezu alle nichtakademischen Zeitgenossen – offenkundig nie mitbekommen: Carl Fischer, Osnabrücker Arbeiter, der 1904 seine reichsweit unter dem Titel „Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters“ mit hoher Auflage abgefassten Lebenserinnerungen veröffentlichte. 1869 bis 1885 war Fischer als Stahlwerker im Stahlwerk Osnabrück tätig. Weitere 15 Jahre arbeitete er dort in der Haupteisenbahnwerkstätte.

Der Buchautor schildert in seinen einzigartigen Arbeitermemoiren eine weit zurückliegende Begegnung mit der Wittekindsburg. Geschehen ist alles im Zuge eines Angelausflugs am Sonntag , bei dem Fischer in der Nette angelte und neugierig im Gehölz oberhalb der Nette nach der ihm geschilderten Burg suchte. In seinem Buch berichtet der Wanderarbeiter von einer tiefen Enttäuschung. In einem Areal, dass im Volksmund überall so stolz „Burg“ genannt wurde, war für ihn absolut nichts davon zu finden. Wörtlich schrieb er auf Seite 327 seiner Memoiren:

Da war ich eines Sonntags nach der Wittekindsburg gegangen und hatte das ganze schöne Nettetal zu sehen gekriegt und durchwandert, und hatte auch Fische in der Nette gesehen. (…) Aber da bin ich lange genug auf dem Berge und im Holze herumgeklettert, wo die Burg sein sollte, aber außer Erdbeeren und Himbeeren fand ich bloß noch eine schöne Köhlerhütte und ganz niedrige schmale Erdwälle und ein paar Erdlöcher im Holze, aber keine Burg.

Und tatsächlich: Umfangreichere Ausgrabungen fanden erst von 1966 bis 1972 statt. Erst 2001 wurden sie substanziell fortgeführt. Dabei bemühte man sich in besonderer Weise, die Funde auch erkennbar zu machen. Archäologisch ausgebildete Menschen legten Mauerreste frei und versahen sie mit einer festen Oberschicht, die dem Ganzen heute Stabilität verleihen – und auf die man für Selfies klettern kann. Im Jahre 2020 wurde das, was zu verfallen drohte, saniert und außerdem gänzlich neue Mauer- und Gebäudereste freigelegt. Mittlerweile weisen auch gut gemachte Informationstafeln auf das hin, was betrachtet werden kann.