Mann mit Katze

Er hätte auch den bösen Buben in einem James-Bond-Thriller spielen können. Aber seine »Liebesgrüße aus Moskau« waren anderer Art: Juri Walentinowitsch Knorosow (Юрий Валентинович Кнорозов) hat im Alleingang den Maya-Code geknackt, vom Schreibtisch aus und ohne je einen Fuß nach Mittelamerika gesetzt zu haben.

Der Ethnograf und Linguist mit russischen und armenischen Wurzeln wurde heute vor 103 Jahren in der Eisenbahnersiedlung Juschny in der Ukraine geboren, galt schon als Kind als ungestüm, exzentrisch, aber hochbegabt und war sein Leben lang davon überzeugt, dass der schwere Schlag, den er als 5-jähriger beim Ballspielen auf den Kopf bekommen hatte, seine besonderen Fähigkeiten freigesetzt hat. Als Kind spielte er Geige, überlebte die Hungersnot der 1930er-Jahre in der Ukraine, studierte Medizin in Charkow, wechselte, weil er nicht Psychiater werden durfte, zum Fach Geschichte und begeisterte sich fortan für ägyptische Hieroglyphen und Schamanismus. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion musste er das Studium unterbrechen, wurde aber wehrdienstuntauglich geschrieben (Plattfüße), floh irgendwann aus dem deutschbesetzten Gebiet nach Moskau und konnte nach Kriegsende endlich sein Studium wieder aufnehmen und sich auf Ethnografie spezialisieren.

Allerdings machten ihm Stalins Apparatschiks das Leben schwer. Wie alle, die sich in den besetzten Gebieten aufgehalten hatten, stand er im Verdacht, mit den Nazis kollaboriert zu haben. So bekam er keine Zulassung zu einem Graduiertenstudium, durfte nicht ins Ausland reisen und sollte sich ein paar Jahre an einer Dorfschule bewähren, wurde dann aber im Museum für Ethnographie der Völker der UdSSR eingestellt, wo er Schulkindern Vorträge über »Stalins Verfassung« halten musste und nach eigenen Aussagen »den Staub aus turkmenischen Teppichen geklopft« hat.

Im Museum hatte er ein winziges Zimmer (sein Nachbar und Freund war Lew Gumiljow, der Sohn des Dichterpaars Anna Achmatowa und Nikolai Gumiljow), trug noch immer dieselbe Kleidung wie zum Kriegsende, setzte sein gesamtes Geld in Bücher um, pumpte seine Kommilitonen an, um sich noch Essen kaufen zu können oder begnügte sich mit Wasser und Brot. Denn Knorosow interessierte nur noch eins: 1947 war er auf den Artikel »Die Entzifferung der Maya-Schrift – ein unlösbares Problem« des Deutschen Paul Schellhas gestoßen und war besessen davon, genau dieses Problem zu lösen, weil: »Was Menschen geschaffen haben, muss auch von Menschen zu entschlüsseln sein.«

Wenig später bescherte ihm das Schicksal ein anderes unerwartetes Geschenk: Beim Bücher-Archivieren stieß Knorosow zwischen den von der Sowjets aus Deutschland abtransportierten Büchern auf eine Abschrift des »Bericht über die Angelegenheiten Yucatáns« des spanischen Franziskanermönchs Diego De Landa von 1566 sowie auf Reproduktionen der drei Maya-Codices der Brüder Villacorta (dass er die als sowjetischer Soldat während der Schlacht um Berlin zufällig in der brennenden Staatsbibliothek gefunden hat, ist ein Märchen: der Bestand war seit 1941 ausgelagert, die Bibliothek stand 1945 nicht in Flammen und Knosorow war nie als Soldat in Berlin).

Diego de Landa hatte sich als barbarischer Inquisitor und fanatischer Heidenverfolger hervorgetan und 1562 alle auffindbaren Schriften, religiöse Bilder und Symbole der bedeutendsten Hochkultur des alten Mittelamerika mit ihren grandiosen Architekten, Mathematikern und Astronomen zerstören lassen. Er wurde allerdings des Machtmissbrauchs angeklagt und verfasste während seines sechs Jahre dauernden Prozesses einen Rechtfertigungsbericht über seine Zeit in Yucatán, der zu einer der zentralen Quellen über die Maya während der Herrschaft der spanischen Konquistadoren wurde. Der Bericht De Landas, der die noch in der Region lebende Maya mit brutalsten Methoden »bekehrt« hatte, lieferte ihm nun paradoxerweise wertvolle Einblicke. Er enthielt Skizzen von Maya-Hieroglyphen, die De Landa mithilfe indigener Schreiber, die die alte Schrift noch beherrschten, in lateinische Buchstaben »übersetzt« hatte und für eine Art Alphabet hielt. Die Darstellung war jedoch widersprüchlich und unklar; sein »Alphabet« führte z.B. viele Zeichen mehrfach auf und die Wissenschaft war sich einig, dass sein Ansatz in eine Sackgasse führte und die Schrift nicht zu entschlüsseln war.

Juri Knossorow hat es jedoch innerhalb von fünf Jahre geschafft und währenddessen auch noch seine Dissertation über Schamanismus abgeschlossen: Er verglich De Landas Glyphen mit denen Maya-Kodizes und berechnete die Position und Häufigkeit einzelner Zeichen und wie sie kombiniert waren. Dadurch konnte er Funktionswörter, Haupt- und Nebenteile von Sätzen identifizieren und stellte fest, dass etliche Zeichen keine Buchstaben, sondern Silben waren. Zumal er verstanden hatte, dass Diego de Landa beim Versuch, einen bestimmten Buchstaben des spanischen Alphabets in Maya-Schrift festzuhalten, ihn laut ausgesprochen und der einheimische Schreiber den Laut und nicht den Buchstaben mithilfe der passendsten Hieroglyphe notiert hatte (und so aus »K« »ka«, aus »L« »el« usw. geworden war).

Knorosow konnte drei grundlegende Schriftsysteme identifizieren: das Alphabet mit etwa 30 Zeichen, die jeweils einen Laut repräsentieren (wie im Deutschen), die Silbenschriften mit etwa 60 bis 100 Zeichen und die ideografische Schrift mit weit über 5.000 Zeichen, die jeweils einen ganzen Begriff abbilden (wie im Chinesischen). Bei den Maya-Handschriften kam er auf 355 Schriftzeichen, schloss daraus, dass die Schrift eine Mischung aus Silbenschrift und Logogrammen war, ähnlich der ägyptischen Hieroglyphen und entwickelte sein System zum Lesen der gesamten Sprache.

Auch wenn Knorosow die Objekte seiner Begierde nicht im Original sehen konnte, hatte er die Vorteile, dass er bereits andere Schriftsystem erforscht und großes mathematisches Talent hatte, sich als »Solist« und Stubenhocker nicht mit Vertretern des Establishments herumquälen oder irgendwelchen Gruppenzwängen folgen musste und ausgesprochen unkonventionell an Probleme heranging. Doch seine Promotion zu den Mayas wurde immer wieder begründungslos abgelehnt, was dazu führte, dass er zu trinken begann, aber um seine Chancen zu erhöhen, zugelassen zu werden, noch zusätzlich Abendkurse in Marxismus-Leninismus, Parteigeschichte, historischem und dialektischen Materialismus und politische Ökonomie belegte und sich in ihnen prüfen ließ. Letztlich bekam er dank der Hartnäckigkeit zweier Professoren, denen bewusst war, was für ein Juwel der Junge war, endlich doch noch die Zulassung.

Im März 1955, drei Jahre nach seinem ersten aufsehenerregenden Artikel über »Die alten Schriften Mittelamerikas« verteidigte Knosorow seine Arbeit »Der Bericht über die Geschehnisse in Yucatán von Diego de Landa als historische und ethnographische Quelle«, in der er die Prinzipien seiner Entschlüsselungsmethode darlegte, bekam unter Überspringung des Kandidatenprüfung umgehend den Doktortitel verliehen und war am nächsten Tag Stadtgespräch. Sein Beitrag wurde mit den Arbeiten von Jean-François Champollion, dem Entzifferer der altägyptischen Schriften, verglichen und war damals von vergleichbarer Tragweite wie ein Weltraumflug.

Und doch dauerte es Jahrzehnte, bis Knorosows Erkenntnisse im Westen anerkannt wurden. Das Haupthindernis war der »Kalte Krieg« und der damals führende Maya-Forscher J. Eric S. Thompson. Der war weiter überzeugt, dass die Maya-Symbole abstrakte, und nicht zu entschlüsselnde Konzepte repräsentierten und erbost darüber, dass ihm ein junger Emporkömmling aus einem kommunistischen Land ohne jegliche Tradition in der Maya-Forschung widersprach. Thompson nannte Knorosows Thesen »marxistische Tricks und Propaganda«, was dazu führte, dass sie so gut wie komplett ignoriert und erst nach dem Tod des Engländers 1975 ernst genommen wurden. Seitdem gibt Knorosows Dechiffriertechnik Wissenschaftlern in aller Welt das Handwerk in die Hand, die alten Inschriften auf Stelen und Tempeln lesen zu können, zumindest etwa 80 Prozent davon.

Zuhause brachten seine Erkenntnisse Knosorow vor allem eins ein: Als frisch gebackenem Doktor der Wissenschaften stand ihm statt einem Zimmer in einer Komunalka endlich eine eigene Wohnung zu. Nachdem er dort mit seiner Frau Valentina, einer Linguistin, und seiner kleinen Tochter Jekaterina eingezogen war, erfüllte er sich einen anderen Traum und adoptierte eine Katze. Und von da an lebten bis zu seinem Tod immer Katzen im Haus von Juri Knorosow.

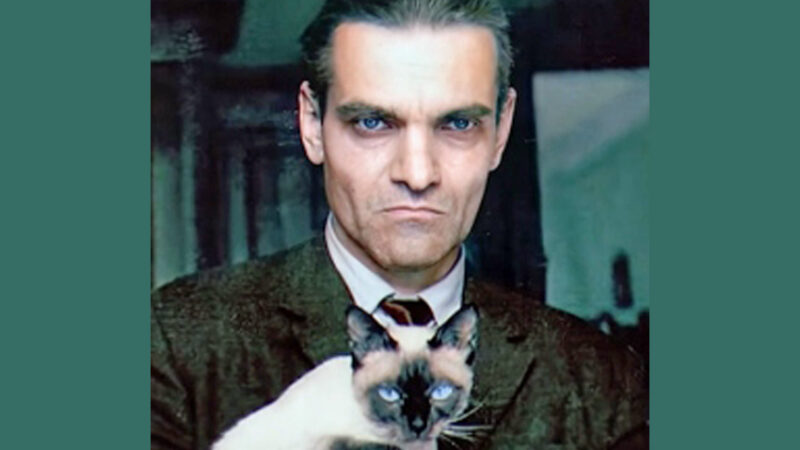

Der Kettenraucher hatte den Ruf, ein düsteres Genie zu sein – geheimnisvoll, exzentrisch, ungesellig und nur in Kinder und Katzen vernarrt. Die berühmteste unter ihnen war die blauäugige Aspid, seine Gefährtin in den 70er-Jahren. Vielleicht hatte sie einen durchdringenden Blick – »Aspid« ist in der Bibel der Name einer Schlange und in der Zoologie eine Giftnatter-Art, aber in der altslawischen Mythologie eben auch ein mächtiges Ungeheuer, das Menschen mit seinen Blicken in Stein verwandeln kann. Die Familie rief Aspid aber lieber Asja und der Name setzte sich schließlich durch.

Mit Asja im Arm ist Juri Knosorow auch auf dem obigen Foto zu sehen, das seine Kollegin Galina Dseniskewitsch geschossen hat. Wann immer die Presse von da an ein Foto von ihm wollte, lieferte er dieses ab. Doch die Katze wurde bei der Veröffentlichung von den Fotoredakteuren meist abgeschnitten, was ihn über alle Maße verärgert haben soll.

Der Legende nach hat er Asja auch in vielen seiner wissenschaftlichen Arbeiten als Co-Autorin angegeben, und die Herausgeber hätten sie immer wieder gestrichen (de facto ist nur ein Aufsatz nachgewiesen, in dem er Asja handschriftlich als Mitautorin hinzugefügt hat).

Seine Lieblingskatze bekam eines Tages selbst ein Kätzchen, und das Foto ihres Sohnes »Tolsty Kys« bzw. »Dickerchen« stand sogar gerahmt auf Knosorows Schreibtisch (neben einer Reproduktion von Hokusais »Mond, Persimone und Grashüpfer«, seinem Lieblingsbild).

Asja und ihre Vor- und Nachgänger waren aber mehr Kosorows seine »Mitautoren«. Indem er beobachtete, wie eine Katze mit ihren Jungen kommunizierte, testete er u.a. seine Annahmen zur Signaltheorie in der Praxis (er war auch Mitbegründer der Semiotik und Schöpfer der Signaltheorie und hat sich mit der Entzifferung der Schrift der Osterinsel und der proto-indischen Sprache befasst).

Und nicht nur die Katzen begannen, ihrem Besitzer zu ähneln, sondern auch er ihnen. Seine Freunde erzählten, dass Juri sich manchmal, ohne es selbst zu merken, wie eine Katze verhielt. Er mied Menschen, die er nicht mochte, versuchte, ihnen aus dem Weg zu gehen, nicht mit ihnen zu sprechen oder sie gar anzusehen. Und wenn er sich mit seinen Freunden unterhielt, konnte es passieren, dass er seine Gefühle plötzlich durch Miauen in verschiedenen Tonlagen oder durch ein Katzenfauchen ausdrückte.

Kosorow liebte nicht nur seine eigenen Katzen, sondern Katzen im Allgemeinen und brachte den Katzenbesitzern unter seinen Freunden stets getrocknete Baldrianwurzel oder Katzengras mit, wenn er sie besuchte.

Glücklicherweise hat Knorosow die Anerkennung seiner Arbeit noch erlebt. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs durfte er 1990 endlich ins westliche Ausland reisen. Der Präsident von Guatemala hatte ihn eingeladen, und er sah zum ersten Mal originale Maya-Schriften Vorort und bestieg die Pyramide von Tikal. Er soll sehr lange Zeit allein oben auf der Spitze gestanden, meditiert und geraucht haben. Rund 40 Jahre nach seiner Entdeckung konnte er auch die Stätten der Maya in Mexiko besuchen, wo er wie ein Popstar gefeiert wurde und man ihm den Silbernen Orden des Aztekischen Adlers verlieh, während ihn in Russland kaum noch jemand kannte.

Der kauzige Codeknacker und Katzenfan schaffte es noch drei mal nach Mexiko zu reisen, bevor er 1999 auf einem Krankenhausflur in St. Petersburg gestorben ist. Seine Freunde und Fans haben ihm einen Grabstein mit seinen Lebensdaten nach dem Maya-Kalender (12.15.8.10.13 13 ben 6 sak) in Maya-Hieroglyphen und einem Relief errichten lassen, das seinem Lieblingsfoto nachempfunden ist.

Sucht man heute per Google-Bildersuche nach dem Backround des Fotos mit Asja, erscheint oben als erstes die Auskunft einer »Künstlichen Intelligenz«, und die behauptet, das Bild zeige Daniil Charms + Katze:)

Juri Knorosow würde das vermutlich amüsieren. Katzen waren ihm immer wichtiger als er sich selbst oder andere Zweibeiner, und Charms hat ähnlich finster geguckt und war ein genauso großer Katzen- und Kinderfreund wie er.