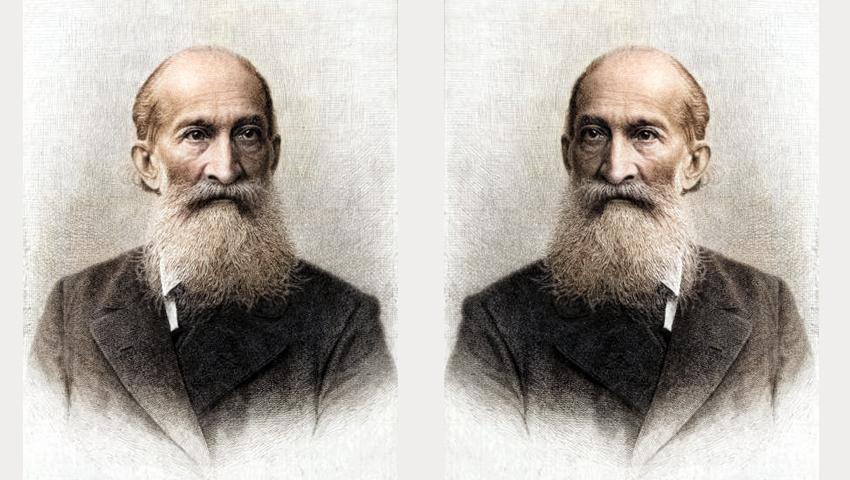

Salomon Jadassohn (1831–1902)

Der Liszt- und Moscheles-Schüler, einer der führenden Komponisten der „Leipziger Schule“, Lehrer zig künftiger Tonkünstler von Busoni bis Grieg und zu Lebzeiten jedem Musikstudenten für seine theoretischen Schriften bekannt, ist bald nach seinem Tod weitgehend und mit dem Verbot durch die Nazis fast völlig in Vergessenheit geraten.

[VORSPIEL]

Salomon (Schlomo, Salman) Jadassohn wurde am 13. August 1831 in Breslau, der damaligen Hauptstadt der preußischen Provinz Schlesien in einer „jüdischen Familie“ geboren. Mehr vermerken die Quellen zu seinem musikalischen Wirken nicht. Doch seine Eltern haben Namen: Josef Jadassohn (*1785) und Beate Beile Pessel Liebenauer (*1795). Sie haben möglicherweise eine Gastwirtschaft betrieben, zumindest findet man Beate noch 1866 als „Witwe u. Gastwirth“ im Breslauer Adressbuch. Außer Schlomo hatten die Jadassohns sechs weitere Kinder: Bertha Betty Eger (*1821), Isidor (*1822), Johanna Hannchen Aron (*1825), Jettel (*1827), Meyer (*1829, den späteren Vater des bekannten Dermatologen Prof. Josef Jadassohn) und Jacob (*1832).

Die Jadassohn-Kinder wurden in eine Zeit hineingeboren, in der sich mit dem Preußischen Emanzipationsedikt von 1812 für Juden langsam und stückweise die Tür zur Mehrheitsgesellschaft zu öffnen begann und auch in Breslau Kämpfe zwischen orthodoxen und reformorientierten Parteien (mit Abraham Geiger an der Spitze) einsetzten, die sich verstärkt um Assimilation bemühten. Wie auch immer die Jadassohn-Eltern dazu standen – sie ließen ihren Kindern früh auch eine „bürgerliche“ Erziehung zukommen und Bertha, die älteste Tochter, soll ihren kleinen Bruder an das Klavierspiel herangeführt haben. Adolf Friedrich Hesse, Ignaz Peter Lüstner und Moritz Brosig waren seine ersten professionellen Musiklehrer. Im Revolutionsjahr 1848 verließ Salomon Breslau mit 17 Jahren und dem Abitur in der Tasche Richtung Leipzig. Hier wurden Juden seit 1838 einige Bürgerrechte zugebilligt (die allerdings beim Wahlrecht, der Niederlassungsfreiheit, Berufswahl und dem Eintritt in den öffentlichen Dienst eingeschränkt blieben), vor allem aber hatte Salomons großes Vorbild, der im Jahr zuvor jung verstorbene Felix Mendelssohn, hier 1843 das „Conservatorium der Musik“ zu Leipzig gegründet – die erste Musikhochschule Deutschlands.

Der ehrgeizige junge Breslauer studierte nun Komposition bei Ernst Richter und Julius Rietz sowie Klavier bei dem ebenfalls jüdischen Ignaz Moscheles, spielte zur ersten Hauptprüfung natürlich Mendelssohn (das Rondo brillant für Pianoforte mit Orchesterbegleitung), wechselte aber nach zwei Jahren zu Franz Liszt nach Weimar, was man ihm in Leipzig lange übelnahm, galt Liszt dort doch als der musikalische Erzfeind Nr 1. Aber für Jadassohn war u.a. die Weimarer Uraufführung des „Lohengrin“ 1850 unter Liszt, den er bei der Einstudierung unterstützen durfte, prägend – neben Bach, Mendelssohn und Schumann würden Wagner und Liszt erheblichen Einfluss auf sein späteres Werk haben. 1851 spielte er mit großem Erfolg mit der Hofkapelle unter Liszts Leitung in Weimar bei der Uraufführung von Liszts Bearbeitung der „Polonaise brillante“ von Carl Maria von Weber das Soloklavier und dann auch in einigen anderen Städten, bis eine Verletzung der rechten Hand seiner Pianisten-Laufbahn ein Ende gesetzt haben soll (er trat aber bis 1896 vereinzelt immer wieder auch als Pianist auf).

Normalerweise bekamen Absolventen eines renommierten Konservatoriums wie Leipzig problemlos ein kirchenmusikalisches Amt, allerdings nicht, wenn sie Juden waren. Nachdem Jadassohn kurz nach Breslau und 1852 nach Leipzig zurückgekehrt war, verdiente er seinen Lebensunterhalt zunächst als Klavierlehrer am Musik-Institut von Hermann Keßler und vertiefte seine Theorie-Kenntnisse privat bei dem berühmten Thomas-Kantor Moritz Hauptmann, der ihn schon am Konservatorium unterrichtet hatte. 1855 wird er dann erstmals als Komponist erwähnt, als nämlich zur Einweihung der Leipziger Hauptsynagoge an der Gottschedstraße ein Quartett nach Psalm 24 von ihm aufgeführt wurde. Ab 1862 nennt er sich dann auch im Leipziger Adressbuch „Komponist“, nachdem ihm 1860 mit der Aufführung seiner Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 24 im Gewandhaus quasi die beruflichen „Weihen“ erteilt worden waren, und ab 1867 „Capellmeister“.

[SAKRALES]

Jadassohn, der sich sehr um Akzeptanz bei der Leipziger Bürgerschaft bemühte, blieben als Juden viele Türen verschlossen. Anders als Felix Mendelssohn, den sein Vater hatte taufen lassen (der aber auch nie Bartholdy heißen wollte und zeitlebens stolz auf dem Nachnamen seines berühmten Großvaters Moses Mendelssohn bestand), konvertierte Jadassohn aber nie zum Christentum und blieb seiner Herkunft auch beruflich treu.

Ab 1865 war er so über drei Jahrzehnte lang (unbezahlter) Leiter des Chors der Synagoge, der sich seine Sänger anfangs mangels eigener Kräfte vom Thomaner Chor „auslieh“ und später aus dem von Jadassohn 1866 gegründeten gemischten Chor „Psalterion“ rekrutierte, der vorwiegend von ihm komponierte oder neu arrangierte jüdisch-liturgische Stücke sang.

Für den „Tempel“ vertonte Salomon Jadassohn Gebete und Psalmen nach der reformierten jüdischen Liturgie auf Deutsch, mit Orgel und mehrstimmigen gemischten Chor), die auch in der Thomaskirche aufgeführt wurden, und machte sich als Autor religiöser Chormusik einen ähnlich guten Namen wie Louis Lewandowski, unter anderem mit dem 13. Psalm „Herr, Herr, wie lange willst du mein vergessen op. 43“, der Motette „Was betrübst du dich, meine Seele op. 44“, dem „Trostlied nach Worten der heiligen Schrift op. 65“ für Chor und Orgel und mit „Verheißung op. 55“ – einem Chorwerk, in dem es ihm vor dem Hintergrund aktueller Judenhetze um die Hoffnung der Israeliten auf Rettung und die einstige Wiedervereinigung in Zion ging – laut einem Kritiker „ein eindringliches Klagelied“ von „großer Darstellungskraft“.

Hoch gelobt wurde auch seine Vertonung des 100. Psalms „Jauchzet dem Herrn op.60“, die er Liszt widmete. Die Fachpresse urteilte, der eindringliche Text würde „Juden, Catholiken und Protestanten“ erbauen, sich hier Jadassohns besonderes Talent für die polyphone Kanon-Komposition zeigen und Franz Liszt schrieb ihm: „Ihre Composition des 100ten Psalms ist von edler religiöser Empfindung und vortrefflichem Styl. Meisterhafte Führung der Chöre bewährt sich von Anfang bis Ende: besonders glänzend tritt die Stelle hervor Pag. 14, 15-19, 20 „mit Frohlocken“, wo die Posaunen und dann die Trompeten und Posaunen das Thema der Fuge in der Vergrösserung jubelnd verherrlichen. Auch das darauf folgende Arioso: „Er, Er hat uns gemacht“ bringt inniges Frommen. Schöne Altstimmen haben daran schöne Weide. Aufrichtigen Dank, sehr geehrter Herr, für die Widmung dieses vorzüglichen Werkes. Ich werde es den mir befreundeten Musikdirectoren zur Aufführung empfehlen […]“

Noch 1931 hielt die Israelitische Gemeinde zu seinem 100. Geburtstag „in dankbarer Erinnerung“ eine Gedenkfeier für Jadassohn ab, der sich mit seinen Werken, die nach wie vor „zu allen Zeiten des Jahres“ in der Leipziger Synagoge erklängen, „unvergängliche Verdienste“ um die Ausgestaltung des Gottesdienstes erworben habe. Sein „Kol Nidrei“, der Neilah-Gesang „Die Seele“ oder seine Motetten „Gott sei uns gnädig“ und „Ich hebe meine Augen auf“ hätten sich durch „ihre Innigkeit in den Herzen der Beter einen so festen Platz erworben, dass man sie nicht mehr missen“ könne.

[WELTLICHES]

Natürlich und zu allererst wollte Salomon Jadassohn im bürgerlichen Leipzig bestehen. 1867, mit 36 Jahren, wurde er Kapellmeister des Musikvereins „Euterpe“, bei dem er zuvor schon als Pianist und Dirigent aufgetreten war. Unter seiner Leitung gab es hier bald progressive Novitäten zeitgenössischer Komponisten zu hören, die laut jüdischem Gemeindeblatt dem konservativen „Leipziger Gewandhaus ernstliche Konkurrenz machten, bis der Ausbruch des Krieges 1870 diesem Unternehmen ein Ende machte“ (de facto hatte er die Leitung aber schon 1869 abgegeben).

Jadassohn, der bald eine große Familie zu versorgen hatte (darüber weiter unten mehr), komponierte unermüdlich auch „weltliche“ Musik, darunter viel Salonmusik, weil es für die zu seiner Zeit eine große Nachfrage gab, sie also gut zu verkaufen und er ständig knapp bei Kasse war. Einerseits ließ sich damit Geld verdienen, anderseits wurde Salon- und Hausmusik von Profi-Musikern als trivial verachtet und Jadassohn kaschierte die Stücke mit Titeln wie Fandango, Polonaise oder Mazurka. Mit anderen Werken wie seinen Kinderstücken für Klavier konnte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits dienten sie dazu, seine Schüler zu unterrichten, anderseits sorgten die wieder für ihre Verbreitung, weil sie sie bei Prüfungen, aber auch im öffentlichen Raum vortrugen.

Insgesamt hat Jadassohn über 140 Werke in praktisch allen Genres (außer der Oper) verfasst: Symphonien, Konzerte, Lieder, Chorwerke, Serenaden, Ballettmusik und Bearbeitungen von Werken Bachs, Händels, Beethovens, Wagners, Chopins oder Mendelssohns, wobei seine Kammermusiken und Stücke in Kanon-Form zu seinen besten Kompositionen zählen.

Die Stücke erschienen bei den renommierten Verlagen Breitkopf & Härtel, C.F. Peters und Hofmeister sowie bei einem Dutzend weiterer Verlage von London bis Boston. Und möglicherweise mit Blick auf seine Stellung als Jude veröffentlichte Salomon Jadassohn viele seiner Stücke unter dem Pseudonym „Hector Ollivier“, und theoretische Schriften auch unter „L. Lübenau“.

Denn ein Hindernis für eine große Karriere war seine jüdische Herkunft und der zunehmend aggressive Antisemitismus im wilhelminischen Preußen, der auch dazu führte, dass im Gefolge Wagners viele Kritiker Jadassohn als Juden und seine Werke als (jüdisch) „akademisch“ abtaten. Der zweite Grund war der Umstand, dass es gerade in Leipzig viele talentierte Komponisten und Interpreten gab und sich der zeitgleich hier agierende Carl Reinecke als Klaviervirtuose, Professor am Konservatorium und Gewandhauskapellmeister zu einem übermächtigen „Platzhirsch“ entwickelte, gegen den Jadassohn nicht ankam.

Jadassohn war ein solider und präziser Handwerker, der aber wohl auch seine Grenzen kannte. Ein Kritiker der „Signale für die musikalische Welt“ schrieb nach der Uraufführung seiner Serenade Nr. 3 im Gewandhaus 1875: „Er will nicht größer erscheinen, als er wirklich gewachsen ist, und sucht der Welt niemals weiß zu machen, daß er eigentlich eine tief angelegte Natur sei. Freundlichkeit und Vollgestalt der melodischen Erfindung, Ebenmäßigkeit der Verhältnisse und allgemeine Klangschönheit sind ihm Hauptsachen, denen zuliebe er gern auf den Ruhm eines eigenartigen und Ungewöhnliches bietenden Componisten verzichtet. […].“

Sicher wurde dem Komponisten in seinen späteren Jahren zu Recht vorgeworfen, sein Stil sei zu klassisch und zu konservativ, er gehe nicht mit der Zeit und habe kein Verständnis für neue musikalische Entwicklungen. Er selbst machte auch gar keinen Hehl daraus und schrieb beispielsweise 1899 an seine Verleger Breitkopf & Härtel: „Ich habe eine glückliche musikalische Jugend durchlebt; die melodienreichen Werke Mendelssohns, Schumanns, Schuberts, die Opern Auberts, Meyerbeers und Wagners haben einen so nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht, daß ich für eine gewisse Art ‘moderner Tonkunst’ kein rechtes Verständnis finden kann. Ich muß annehmen, daß ich hinter der Zeit zurückgeblieben bin und die gegenwärtigen Kunstproduktionen nicht mehr verstehe.“

So finden sich Jadassohns Kompositionen zwar immer wieder auf Programmzetteln, zum Teil hat er seine Werke im Gewandhaus auch selbst dirigiert, die Aufführungszahl in Leipzig blieb insgesamt jedoch bescheiden. Nichtsdestotrotz galt er neben Reinecke, so die damalige Musikpresse, als „der fruchtbarste Komponist der alten Musenstadt“, der „gewandteste Contrapunctist“ und führende Komponist der „Leipziger Schule“, der den Mendelssohn-Schumann-Weg in die musikalische (Spät)Romantik weiterverfolgte, auch wenn seine Stücke so etwas altbacken daherkommen, zugleich aber schön und leicht sind, ohne banal zu wirken.

[FAMILIÄRES]

Im Musikverein Euterpe oder vielleicht schon im Konservatorium selbst hatte Salomon Jadassohn Marie Helene Friedländer (1844–1891) kennengelernt. Gewiss ist nur, dass die Tochter des Leipziger Arztes Dr. Heinrich Hermann Friedländer, „eines der gesuchtesten Hausärzte dort“, und seiner Frau Charlotte Heimbach, 1868 bei Euterpe zusammen mit ihrer jüngeren Schwester, der Hiller-Schülerin Thekla Friedländer (1850–1916), Jadassohns drei „Volkslieder für zwei Soprane (Canons)“ gesungen und der Komponist die 13 Jahre jüngere Helene, die wie ihre Schwester am Leipziger Konservatorium studiert hatte, noch im selben Jahr geheiratet hat (während die mit Anton Rubinstein befreundete Thekla in England Karriere machte, später Gesang in Leipzig unterrichtete und unverheiratet blieb).

Aus der Ehe von Helene und Salomon Jadassohn sind acht Kinder hervorgegangen. Als Helene, die die Familie noch mit Gesangsunterricht und der Herstellung von Schmuck- und Ziergegenständen unterstützt hatte, mit 47 Jahren starb, war der älteste Sohn 21 und die jüngste Tochter noch keine sieben Jahre alt. Der Vater hatte bei all seinen beruflichen Verpflichtungen nun allein für sie zu sorgen und die älteren Mädchen mussten sich um die Kleineren kümmern. Jadassohn hatte große Mühe, die Studiengebühren für seine drei Söhne aufzubringen, die sich aber immerhin nicht auf solche „brotlosen“ Künste wie er selbst verlegt hatten. Und auch wenn eine Klavier- oder Gesangsausbildung Frauen half, sich etwa als Musiklehrerin finanziell selbständig über Wasser zu halten und ihr Vater zudem quasi „an der Quelle“ saß, reichte das Geld nicht, um den Töchtern ein Vollstudium zu ermöglichen, so dass die unterschiedlich lange und teilweise nur nebenbei Klavier bzw. Gesang an seinem Konservatorium studierten.

Da sich die wenigen vorhandenen Schriften zu Jadassohn kaum mit seinen Kindern befassen, hier noch einige Details zu ihnen:

Josef (*1869) hat erst Jura und dann Medizin studiert und ist 1899 noch vor seinem Vater gestorben.

Heinrich Hermann (*1870) hat nach dem Studium u.a. eine Medizinische Fachbuchhandlung in Berlin betrieben und 1904 geheiratet; 1912 wurde er geschieden, sein Sterbedatum ist (mir) unbekannt.

Debora Dora (*1872) hat sich 1889 zum Klavierstudium eingeschrieben und den nichtjüdischen Arzt Dr. Hans Naumann geheiratet, der in den Sommermonaten in Bad Reinerz und im Winter in Meran als Badearzt praktizierte. Sie ist 1912 in Berlin verstorben.

Alexander (*1873) wurde Musik-Kritiker und -Verleger, u.a. Mitgründer des Harmonie Verlags und des Rondo Verlags in Berlin, hatte zwei Kinder – Kurt und Margarita Bertha Helene (die ihren Namen 1933 nach ihrem Stiefvater in „Bodenstedt“ geändert hat) – mit seiner ersten Frau Alice, konnte mit seiner zweiten Frau Dorothea 1938 in die USA emigrieren, wo bereits sein Sohn lebte, und starb 1948 in New York.

Beate (*1878) hat den jüdischen Kaufmann Alfred Jacoby geheiratet und unter den Namen „Frederich“ und „Jacoby“ recht erfolgreich Mädchenbücher, wie „Fräulein Ungestüm“ oder „Wetterhexe Liesel“ geschrieben. Sie wurde zusammen mit ihrem Mann im September 1942 aus Berlin nach Theresienstadt deportiert. Alfred ist dort gestorben; Beate hat überlebt, ist 1947 nach England ausgewandert und dort 1956 gestorben.

Bertha „Bertl“ Rahel Raphaele (*1880) hat als Sekretärin im Berliner Musikverlag ihres Bruders den jüdischen Operettenkomponisten Leo Fall kennengelernt, ihn 1904 geheiratet und ist 1906 mit ihm nach Wien gezogen. Leo Fall hatte trotz großer Erfolge dank seines äußert verschwenderischen Lebensstil immer finanzielle Probleme und nach seinem Tod 1925 verschlechterte sich die Situation für Bertha derart, dass sie 1934 Selbstmord beging.

Davida Thekla (*1882) ist nach dem Tod des Vaters ihren Schwestern Beate und Bertha nach Berlin gefolgt und hat sich 1902 am „Stern‘schen Konservatorium“ für Klavier eingeschrieben. Wie es mit ihr weiterging, ist unklar. Nach Angabe eines (einzigen) Musikhistorikers ist sie später unter dem Namen „Thekla Friedländer“ (also eigentlich dem ihrer singenden Tante) ins Musicalbusiness eingestiegen, wofür ich bislang aber keinen Beleg finden konnte.

Charlotte Maria Rhoda (*1884), die Jüngste der Jadassohn-Kinder, ist ebenfalls nach Berlin gezogen, um Klavier am „Stern‘schen Konservatorium“ zu studieren. Sie hat 1910 den jüdischen Kaufmann Alexander Sommer geheiratet, der 1923 gestorben ist. Charlotte wurde zusammen mit ihrem 1913 geborenen Sohn Felix im Dezember 1942 nach Auschwitz deportiert, wo sich ihre Spur verliert.

[PEKUNIÄRES]

Zurück ins 19. Jahrhundert und nach Leipzig: Die soziale Anerkennung, um die Salomon Jadassohn sich so sehr bemüht hat, blieb ihm weitgehend versagt. Er war in keinem der vielen Leipziger Vereine und Gesellschaften Mitglied oder wurde nicht in sie aufgenommen. Als Jude und letztlich armer Schlucker war er nie satisfaktionsfähig für die Leipziger Bürgerschaft und die nichtjüdischen Kollegen. Von einigen wurde er ignoriert, von anderen geschnitten, von den nächsten mehr persönlich fachlich angegriffen. Angesichts der großen Konkurrenz, seiner Außenseiterstellung und seiner finanziellen Lage war er jedoch gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sich immer wieder neu auf dem sich verändernden Musikmarkt zu behaupten und nach neuen Absatzmöglichkeiten zu suchen. Er arbeitete unermüdlich, hatte Nebenjobs, trat als Dirigent auf und versuchte ständig, seine theoretischen Arbeiten und seine Kompositionen bei Verlagen und Kollegen unterzubringen.

So sind Briefe an den Dresdner Hofkapellmeister Julius Rietz erhalten, in denen er darum bittet, ihm Aufführungen zu verschaffen oder ihn für die Verleihung eines Titels zu empfehlen, weil er sich davon eine „Verbesserung seiner materiellen Lage“ und „Zuwachs an Anerkennung“ erhoffe. Vielleicht gehört auch der devote Duktus in folgendem Brief von 1875 an einen namentlich nicht genannten „Capellmeister“ in diesen Kontext:

„Zeihen Sie mich nicht der Unbescheidenheit u. Zudringlichkeit, wenn ich heute schon wieder wage, Ihnen mit einem meiner opusculi beschwerlich zu fallen. Sie wissen, hochverehrter Herr u. Meister, von welcher Wichtigkeit u. von wie hohem Werthe Ihr Criterium u. Ihr Rath mir sind. Würden Sie darum mir wohl abermals gestatten, Ihnen eine soeben vollendete Orchesterkomposition […] vorzuspielen […].“

Neben seinen theoretischen Schriften und der Anstellung am Konservatorium, um die es im nächsten Abschnitt geht, waren in seinen letzten zwei Lebensjahrzehnten die vielen Gutachten eine Einnahmequelle, die er im Auftrag der Musikverlage über Kompositionen schrieb, die den Verlagen von noch unbekannten Autoren eingesandt worden waren. Auch wenn Jadassohn wiederholt darauf hinwies, dass ein Urteil über Musik immer auch Unsicherheiten beinhalte, waren die meisten seiner eigenen Gutachten so kurz wie vernichtend: „unbrauchbar, langweilig, gewöhnlich, dilettantisch, widerwärtig, prätentiös, geschraubt, unnatürlich…“

Zum Teil mögen seine Kritiken fachlich berechtigt gewesen sein (von den meisten Werken hat man tatsächlich nie wieder gehört), zum anderen Teil waren sie aber wohl dem Umstand geschuldet, dass Jadassohn, wie erwähnt, seine Probleme mit Neuerungen in der Musik und vielleicht auch Angst vor Konkurrenz hatte.

Jadassohns finanzielle Sorgen hielten trotz seines Fleißes bis zum Ende seines Lebens an, nicht nur in punkto der zu versorgenden Kinder. Als er, der schon seit den 1870er Jahren gekränkelt hatte, in seinem letzten Lebensjahr für längere Zeit ernsthaft krank gewesen war und ihm die Ärzte zu einer Kur im Süden rieten, bat er seinen Verlag wie so oft um Vorschüsse auf zu erwartende Honorare, um sich eine solche Reise leisten zu können.

Es ist gut möglich, dass die Kombination „Jude ohne Geld“ auch der Grund dafür war, dass Salomon Jadassohn trotz seines beruflichen Renommees nie die vollen Bürgerrechte erhalten hat; nachdem er anfangs mit einem Breslauer Fremdenschein in Leipzig gelebt hatte, wurde ihm 1869 mit der so genannten Schutzverwandtschaft das Bleiberecht gewährt, nicht aber das Bürgerrecht (für dessen Erhalt üblicherweise Besitz und Vermögen nachgewiesen werden musste).

[GELEHRTES]

Bei allen persönlichen Problemen und trotz der Kritik an seinem Konservatismus (oder mit diesem) hat Samuel Jadassohn das musikalische Leben Leipzigs über Jahrzehnte hinweg geprägt, mit seinen Kompositionen, vor allem aber als Lehrer, der seine Unterrichtserfahrungen in diverse Artikel und in 18 Lehrbücher der Musiktheorie und Kompositionslehre veröffentlicht hat, die alles mehrfach aufgelegt (allein sein Lehrbuch der Harmonie 23 mal) und in zig Sprachen übersetzt wurden, sogar ins Japanische.

Denn 1871, mit 40 Jahren, bekam Samuel Jadassohn schließlich doch noch einen Lehrstuhl für Klavier, Komposition und Kontrapunkt am Königlichen Konservatorium (er war schon der Wunschkandidat des 1868 verstorbenen Moritz Hauptmann für das Amt des Thomaskantors gewesen, hatte aber abgelehnt, sich taufen zu lassen, so dass Ernst Friedrich Richter den Job bekam). Am Leipziger Konservatorium entwickelte Jadassohn nun eigene Unterrichtsmethodiken und schrieb die Bücher, die teilweise heute noch im Musikstudium verwendet werden (und fast alle im Original unter https://archive.org abrufbar sind) – wie das Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen Contrapuncts (1884), Die Lehre vom Canon und von der Fuge (1884), Die Formen in den Werken der Tonkunst (1885), Lehrbuch der Instrumentation (1889), Die Kunst zu moduliren und zu präludiren (1890), Das Wesen der Melodie in der Tonkunst (1899) oder Das Tonbewußtsein, die Lehre vom musikalischen Hören (1899).

Jadassohn hat über 30 Jahre lang, außer an jüdischen Feiertagen und bis drei Tage vor seinem Tod am Leipziger Konservatorium unterrichtet, Berufungen an die Uni Cambridge und nach New York ausgeschlagen und sich sukzessive den Ruf eines begnadeten Musikpädagogen erworben.

Die Liste seiner Schüler, die aus der ganzen Welt kamen (manche der Englischsprachigen nannten ihn „Mr. Jason“, einige der jüdischen „Schlomo“), liest sich wie ein „Who is Who“ der angesagtesten Komponisten der Zeit, unter vielen anderen: Ferruccio Busoni, Frederick Delius, Edvard Grieg, Paul Homeyer, Richard Franck, Wilhelm Backhaus, Sigfrid Karg-Elert, Ruben Liljefors, Conrad Ansorge, Elisabeth Wintzer, Emil Reznicek, Bernard Zweers, Cornelis Dopper, Jean Paul Kürsteiner, George Strong.

Anders als über die fremden Kompositionen, die ihm sein Verlag zur Begutachtung vorgelegt hatte, urteilte Jadassohn, der 1887 zum Ehrendoktor und 1893 schließlich zum Professor ernannt wurde, über seine Schüler meist wohlwollend und ermunternd, davon abgesehen, dass er sie offenbar mit Vorliebe mit seinen Spezialitäten – Kanon und Kontrapunkt – „gequält“ hat, wie auch dieser Vierzeiler aus einer Festzeitung zu einem geselligen Abend am Konservatorium illustriert: „Beim Jadassohn ists / Canonieren Brauch / Beim heiligen Beruf! / Und samstags auch.“

Über seine englische Studentin Ethel Smyth beispielsweise schrieb er 1878: „Fräulein Smyth ist ganz ausgezeichnet beanlagt, so daß es mir stets eine Freude war dieses ursprünglich musikalische Mädchen zu unterrichten. Mit einem herrlichen Musiktalente verbindet Frl. S. ein sehr ernstes Streben u. ausdauernden Fleiß. Ihre Fortschritte in der Theorie in freier Composition sind vorzüglich u. ausgezeichnet zu nennen.“

1880, im Zwischenzeugnis für einen Studenten namens Karl Valentin: „Trotz geringer Anlage zum Clavierspiel macht K. V. doch nicht unbeträchtliche Fortschritte“. Oder über den bekannteren Felix Weingartner 1882: „Ein außergewöhnlich glücklich begabter junger Mann, der mit gutem Erfolg studiert.“

Einer der letzten Studenten Jadassohns, der polnischstämmige Litauer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, berichtete seinem Freund Eugeniusz Morawski regelmäßig aus Leipzig:

Am 5. Dezember 1901: „[…] Jadassohn geht mir langsam mit seinen ständigen Komplimenten auf die Nerven. Mit dem Kontrapunkt bin ich längst fertig; von den blöden (weil zweistimmig und aus neuen Takten) Kanons habe ich 20 Stück geschrieben. […] und manche von meinen Kanons sind besser als die von Jadassohn selbst, und den hält man hier für den „König der Kanons“. Voriges Mal war der Alte so begeistert von meinem Kanon, dass er nach längerer Betrachtung „wunderschön“ sagte […]“

Am 13. Januar 1902: „[…] Der Alte imponiert mir immer mehr. Er ist krank und gibt seinen Unterricht zu Hause. Neulich haben wir uns etwa drei Wochen lang nicht gesehen. Nun komme ich rein, der Alte sitzt in einem riesigen Sessel, um ihn etwa 12 Schüler: „Ah! Herr Scurlanis, prosit Neujahr! Prosit Neujahr für ganz Polen“, ruft er mir zu, während er mir die Hand drückt und dann, zu seinen Schülern schielend, leise hinzufügt: „und für Deutschland!“ […]“.

Am 1. Februar 1902. „Heute ist mein alter Jadassohn verstorben. Es tut mir sehr leid um ihn. Er war ein guter Lehrer und ein guter Mensch […]“

Und ein paar Monate später: „Der neue Kontrapunktlehrer ist ein echter Stümper. Er ist inkompetent und versteht gar nichts. Oh ja, einen zweiten Jadassohn werden wir wohl nicht so schnell kriegen.“

[DISSONANTES]

Für Čiurlionis war Jadassohn „mein wahrer Freund“ und auch der Amerikaner George Chadwick, der 1877 bei ihm studiert hatte, bemerkte im Rückblick, dass sein Lehrer „wie ein Vater“ für ihn gewesen sei, aber in seinem Umfeld „die Deutschen, diese Musterbeispiele an Sauberkeit“ häufig Diskussionen über die „schmutzigen Juden“ geführt hätten, was ihn angewidert habe, so dass er nicht in Leipzig habe bleiben wollen.

So wie die Aufführung der Werke Mendelssohns nach dessen Tod im Zuge einer zunehmend aggressiven antijüdischen Stimmung behindert wurden, war auch bei Jadassohn seine Herkunft für Dritte immer wieder Anlass zu Diffamierungen oder abschätzigen Bemerkungen, wie im Falle Alfred Richters, des Sohnes seines einstigen Lehrers Ernst Friedrich Richter, der zwar selbst als Komponist nur mäßig begabt war, aber keine Gelegenheit ausließ, in der Presse „unter der Gürtellinie“ über Jadassohn und seine Musik herzuziehen.

Zwei andere kleine Beispiele. Nachdem der 19-jährige Richard Strauss Ende 1883 Jadassohn aufgesucht hatte, befand er dessen tatsächliche oder vermeintliche jiddelnde Sprechweise in einem Brief an seinen Busenfreund Ludwig Thuille berichtenswert: „… habe bei dem gesamten Gewandhauscollegium Besuche gemacht, wobei mir Jadassohn versicherte, daß ich ,Gott der gerechte, zu thun haben wärde mit lauter ährlichen Laiten“.

Zum Schluss teilte er Thuille (und gleichlautend seinem Vater) dann auch noch einen „Musikerwitz“ mit: „Das Stück klang so nach Mendelsohn, daß ich glaubte, es sei von Reinecke, es war aber doch von Jadassohn. Gut. Nicht wahr.“ (Strauss hat Mendelssohns Namen im Übrigen sein Leben lang konsequent ignorant mit nur einem „s“ geschrieben.)

Auch sein früherer Schüler Ferruccio Busoni (dem Jadassohn in einem Brief eine „durchaus edle und neidlose Natur“ bescheinigt hatte), konnte es sich nicht verkneifen, (neben dessen Nichtswertigkeit) auf die Herkunft Jadassohns anzuspielen. Im April 1898 lästerte er in einem Brief an seinen Freund, den finnischen Komponisten Martin Wegelius, über die älteren Kollegen: „[…] Draeseke ist stocktaub, Goldmark sehr krank, Albert Becker – Hofmann, Heinrich Hofmann – Bäcker, Gernsheim trocken, Max Bruch unfreundlich, Jadassohn eine Null (die selbst bei Juden keine Zinsen trägt), Reinecke ebenfalls vom Alten Testament, wenn auch nicht als Jude. […]“

Bruno Goetz liefert in „Erinnerungen an Busoni“ 1925 noch eine weitere Anekdote, die eben mehr als nur Jadassohns Vorliebe für die Klassiker verpottet. So soll er zu dem jungen Busoni gesagt haben: „Mein liebster, kutester Herr Pusoni, Sie sinn ä junger Mann, Sie sinn ä bekabtr Mann, Sie sinn ä scheenr Mann, Sie verstehn ihr Handwärg unn es fällt Ihnn ooch, Gott sei Dank, immr was ein. Sie werdn ihrn Wäch schon machn. Aber Sie wissn, manchmal schläft ooch der kute Homer. Unn wenn Ihnn irchndmal, was Gott vrhietn meche, was awr geschähn gann, nichts einfalln sollde, unn Sie kennn in solch en Oochenbligg s‘Gomboniern nich lassn, nämn Sie diesn Rat von mir aldn, erfahrenen Bragtiger: holn Sie sich aus Ih‘r Bibliodeg, wenn Sie eine habn, ä Band Bach, odr ä Band Mozart, odr ä Band Beethovn – unn läsn Sie die Dhemn von hindn nach vorn – etwas gommt immr dabei eraus.“

[NACHSPIEL]

Was auch immer der Phantasiedialekt in diesem letzten Monolog gewesen sein soll – Jiddisch, Sächsisch oder ein Mix aus beidem –, es ist höchst unwahrscheinlich, dass der gebildete, stilsicher und fehlerlos schreibende, deutschsprachig aufgewachsene Jadassohn ein solches Kauderwelsch gesprochen hat. Doch die Deutungsmacht einer Mehrheit auf den/das angeblich „Fremde(n)“ erklärt auch hier mit, warum er als Komponist in Leipzig nie richtig gefördert und oft ignoriert wurde und die Erinnerung an ihn – zusätzlich durch die „Säuberungspolitik“ der Nazis – so gründlich „ausradiert“ ist, dass er in den meisten Konzertführern mit keiner Zeile erwähnt wird und seine Werke kaum noch bekannt sind oder kaum gespielt werden, und warum es fast 50 Jahre gedauert hat, bis in Leipzig jemandem aufgefallen ist, dass sich der Komponist mit Doppel-s schreibt: Die dort 1911 nach ihm benannte „Jadassohnstraße“, die in der NS-Zeit umbenannt und im Mai 1945 rückbenannt wurde, hieß bis 1994 „Jadasohnstraße“.

Erst in den letzten Jahren – über ein Jahrhundert nach seinem Tod – bekommt Samuel Jadassohn wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. So gab es inzwischen Uraufführungen einiger Werke, das Brandenburgische Staatsorchester hat unter Howard Griffith seine vier Symphonien eingespielt, und ein paar seiner Klavierkonzerte sind inzwischen auch auf CD oder als Download erhältlich. Selbst wenn Salomon Jadassohn vielleicht nicht zur allerersten Riege der Tonschöpfer gehört, so hat er doch etliche liebenswerte Stücke geschrieben, die anzuhören und aufzuführen sich unbedingt lohnt.

Den ganzen Artikel gibt es hier als PDF-Download

Klavierkonzert Nr. 1 in c-Moll op. 89:

Symphonien Nr. 1-4:

Notturno op. 133:

Serenade No. 3 in A Major Op. 47:

Elegie:

Ich hebe meine Augen auf (Psalm 121):