Eine Analyse der Bundestagswahl

Die nach dem Ende der Ampelkoalition vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird als eine weitere Zäsur in dieser an solchen Ereignissen reichen Zeit in die Geschichte eingehen. Sie hat das Parteiengefüge und die Tragflächen der Berliner Republik erschüttert.

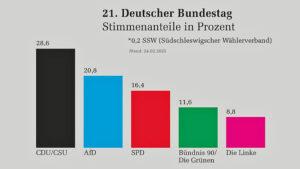

Zwar gibt es mit der Union und dem künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz einen arithmetisch eindeutigen Wahlsieger, aber dahinter lauert mit Verdopplung ihrer Stimmenzahl und stärkste Partei in allen östlichen Bundesländern die AfD als eine weitere Gewinnerin dieser Wahl.

Sicherlich sind zwanzig Prozent nicht die Mehrheit, aber in der zerfleddernden Parteienlandschaft ist die AfD mittlerweile die zweitstärkste Partei in Deutschland. Sie wird eine gewichtige Stimme in den öffentlichen Diskursen, Themen und Denkformen reaktivieren, die wir längst in die Geschichte verbannt glaubten. Sie wird noch nicht die Strukturen ändern können, aber sie wird die politische Kultur verändern.

Erleichtert wird ihr das, weil vieles, was als selbstverständlich galt, sich auch institutionell auflöst. Und scheinbar sichere Tragflächen entlarven sich als brüchiges Eis. Die AfD ist nicht das Subjekt dieser Prozesse und der Wandlungen, aber sie könnte ihr Profiteur werden, weil sie nicht altes aufgeben muss, sondern gleich Neues propagieren kann.

Geschrumpft sind bei dieser Wahl alle Parteien der gescheiterten Ampelregierung. Sie wurden nicht nur dafür abgestraft, dass sie zu den zahlreichen an sie von außen herangetragenen Krisen noch selbstgemachte hinzufügten und letztlich nur noch als ein wilder Haufen in sich zerstrittener und überforderter Parteien erschienen, der nicht nur ihrem Image, sondern der Demokratie selbst schaden.

Verluste der Ampelparteien

Auffällig ist an dem Wahlergebnis ist, dass die Grünen zwar auch, aber mit minus 3,1 doch noch moderat verloren. Sie sind auf ihr Kernmilieu geschrumpft und von der ersehnten „Volkspartei“ weiter entfernt denn je. Die Grünen profitierten von der hohen Wahlbeteiligung mit etwas über 100.000 ehemaligen Nichtwählern kaum. Auf der Habenseite konnten sie 140.000 Stimmen von der FDP und 100.000 von der SPD verbuchen, mussten aber vor allem an die Linke 700.000 abgeben, an das BSW 150.000 und die AfD 100.000. Dank des Scheiterns des BSW am Einzug in den Bundestag werden die Grünen für eine künftige Regierungsbildung nicht benötigt und dürfen (und müssen) sich in der Opposition regenerieren.

Andernfalls wäre sie als dritte Partei schon für eine Regierungsbildung gegen die AfD und die Linke, der überraschenden Wahlmitgewinnerin als Mehrheitsbeschafferin in die komfortable Lage gekommen, nicht nur Söders CSU in eine schwerwiegende Vertrauenskrise zu bringen. Sie hätten auch den groß angekündigten „Politikwechsel“ von Friedrich Merz mit ökologischen Elementen verwässern können. Diese Gefahr ist mit der verbliebenen und am stärksten gerupften Ampelpartei, wenn man vom vorläufigen Verschwinden der FDP aus der Berliner Politik absieht, mit der SPD nicht zu befürchten.

Die ehemalige Kanzlerpartei ist die eigentliche Wahlverliererin und zwar zu einem nicht unerheblichen Teil wegen des Kanzlers. Es gab nicht wenige SPD-WählerInnen, die vor allem nicht Scholz wählen wollten. Ob der Umfrageliebling Boris Pistorius als Kanzlerkandidat das Ruder für die SPD hätte umreißen können, bleibt reine Spekulation. Bekommt aber Auftrieb, weil Scholz sich letztlich als das Gegenteil eines Zugpferdes entpuppte, das einen Hoffnungsschimmer wie eine Monstranz vor sich hertrug, was eher auf den anstehenden Karneval verwies.

Nirgends gewannen die Sozialdemokraten in größeren Mengen hinzu. Bei den Nichtwählern kamen sie auf 250.000 und aus der Konkursmasse der FDP flossen lediglich 120.000 an die SPD. Dagegen belieferten sie die Unionsparteien mit 1,8 Millionen Stimmen, die AfD mit 720.000 sowie die Linke (560.000) und das BSW (440.000) insgesamt mit einer Millionen Stimmen.

Was für Scholz gilt, gilt tendenziell auch für die Union. Auch deren Kandidat ist keiner der Herzen, auch wenn er sich auf Herz reimt. Er ist jedoch nicht als der Hauptgrund zu nennen, warum es der Union nicht gelungen ist, triumphal von der Ampelschwäche zu profitieren. Am Ende verfehlte sie sogar noch die psychologisch wichtige 30%-Marke deutlich.

Ob es ihr gelingt, den insbesondere in der Wirtschafts- und Sozialpolitik verkündeten „Politikwechsel“ mit der lädierten Sozialdemokratie in ein haltbares Regierungsprogramm zu gießen, ist eher zu bezweifeln. So sehr über diesen Koalitionsverhandlungen das Damoklesschwert des Scheiterns mit der Folge weiterer AfD-Erfolge schwebt und inhaltlich der anvisierte „Politikwechsel“ der Union eine wesentlich größere Schnittmenge mit der neoliberalen AfD als mit der SPD hat, ist noch völlig offen, wie diese Regierungskoalition als „letzte demokratische Brandmauer“ zu einem Konzept kommen soll, das eine Antwort auf Herausforderungen ist, über deren Gewichtung keine Übereinstimmung, geschweige denn gemeinsam tragfähige Lösungswege erkennbar sind.

Die Union könnte mit ihrem Rückfall in einen marktradikalen Wirtschaftskurs, den Angela Merkel schon entgegen ihrer eigenen ursprünglichen Botschaft nicht nur koalitionsbedingt reichlich verwässerte, nicht nur ein nicht erfüllbares Versprechen in die Welt gesetzt haben. Sie läuft Gefahr, zum Gejagten der AfD zu werden, die nur das Wahlprogramm der Unionsparteien in Bundestagsanträge umschreiben muss, um sie genüsslich mit ihren eigenen Forderungen vor sich herzutreiben. Die Schnittmengen beider Regierungsprogramme sind enorm. Die FDP wäre für die Union zwar ein bekannt nerviger, aber als hilfreiche Zange gegen eine renitente SPD durchaus vorteilhaft gewesen. So wird die AfD – wie schon angekündigt – „sie jagen“.

Den Unionsparteien ist es in Bayern zwar gelungen, die „Freien Wähler“ unter fünf Prozent zu drücken. Mit der AfD ist ihnen das ganz und gar nicht gelungen. Im Gegenteil: Etwas über eine Millionen Stimmen wanderten von den christlichen Parteien zur AfD, zu Wagenknechts Missgeburt 220.000. Anziehender wirkten die Unionsparteien auf SPD-Wähler. 1.760.000 liefen von dort ins schwarze Lager über, von der FDP empfingen sie 1.350.000 und aus der Nichtwählerschaft kamen fast eine weitere Million hinzu.

Wie die Sozialdemokratie mit ihrem bisher schlechtesten Bundestagswahlergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg fertig wird, ist angesichts der erneuten Dringlichkeit der Regierungsbildung, die einer selbstkritischen Aufarbeitung ihres Zustandes zum wiederholten Male im Wege steht, eines der großen Geheimnisse. Sie wird sich eine kritische Selbstüberprüfung, wie schon 2017, staatstragend ersparen, im Zweifel wird sie, wie damals, vom sozialdemokratischen Bundespräsidenten daran erinnert. So darf man befürchten, dass sich die älteste demokratische Partei Deutschlands, gemessen an ihren Wahlergebnissen, tendenziell wieder ihrer Ursprungszeit ab Mitte der 1870er Jahre bis zur Endphase des Sozialistengesetzes (1878-1890) annähert. Dass der Ursprung nicht zum Ziel wird, aber die Zukunft werden könnte, verkünden nicht nur ihre Gegner und Zyniker.

Dabei ist es mit Blick auf die Wahlergebnisse keineswegs so, dass nur die AfD von den Krisen profitiert. Wenn auch noch mit begrenzten Stimmenvolumen, so zeigt doch die unerwartete Wiederbelebung der Linken – zudem im Unterschied zum verheißungsvolleren BSW -, dass „linke“ Themen keineswegs einer Mottenkiste entsprungen sind und wohl kaum mit dem „Tik-Tok-Phänomen“ junger Leute erklärt werden können. Ob sich daraus Nachhaltiges ergibt, ist aber auch nicht gewährleistet.

Die jüngste Vergangenheit lehrt, dass sich die politischen Gemengelagen gerade in den nachwachsenden Generationen schneller wandeln als konsolidieren. Vor vier Jahren war die Jungwählerschaft mit jeweils zwanzig Prozent als Spitzenwerte geteilt in Grüne und FDP. Sie drehte sich als Pro und Contra um den Klimawandel. Von dem war jetzt im Wahlkampf nicht mehr die Rede, er stand bei der Abfrage der wichtigsten Probleme beim Wahlvolk unter „ferner liefen“. Aber das Jungvolk brachte der Linken als Partei nicht nur etliche Prozente, doppelt so viele Direktmandate wie für das parlamentarische Überleben erforderlich sind und massenhaft zu nennende Parteientritte. Es hat den Anschein, als habe gerade die Linke von den Massenmobilisierungen gegen rechts am meisten unmittelbar profitieren können.

Der „unaufhaltsame Aufstieg“ der AfD?

Fest steht dagegen leider auch, dass die großen Demonstrationen die AfD so wenig dezimiert haben wie die törichten Versuche der Unionsparteien und von Merz, ihr das Wasser durch Themenübernahme abzugraben. So hat die erfreuliche Zunahme der Wahlbeteiligung auf 84 Prozent, die höchste seit der Wiedervereinigung, offenkundig zahlreiche ehemalige Nichtwähler mobilisiert. Die AfD gab im Wanderungssaldo bescheidene 60.000 Stimmen an das BSW ab. Ansonsten lautet die positive Leistungsbilanz – bedrückend für die Demokratie: Aus der Nichtwählerschaft bezog die AfD mit 1,8 Millionen Stimmen den mit Abstand größten Anteil. Von der SPD erhielt sie mit 720.000 nach der Union mit 1.010.000 und der FDP mit 890.000 die meisten Stimmen. Wähler der Linken und Grünen zeigten sich mit jeweils 100.000 dagegen resistenter gegenüber rechten Verlockungen.

Offen bleibt bei diesen Wanderungsbewegungen zur AfD, welche nachhaltige Qualität sie haben. Wie die Meinungsforschungsinstitute ermittelt haben, teilt sich de AfD- Wählerschaft zu 54 Prozent in solche mit langfristiger fester programmatischer Bindung und 38 Prozent „Enttäuschte“, die mit ihrer früheren oder nur anderen Partei unzufrieden sind. Jedenfalls hat auch die Union der AfD mit ihren Themenködern keine nennenswerten Stimmen abgenommen, dafür aber die Themen „Migration“ und „Innere Sicherheit“ befeuert, die besonders bei AfD-Wählern oben auf der Agenda standen. In der Gesamtwählerschaft stand „Migration“ mit 28 Punkten von Hundert nur auf dem vierten Platz der wahlentscheidenden Themen. Bei den AfD-Wählern dagegen zu 99 Prozent auf Platz eins – gemeinsam mit „Innere Sicherheit“ und Kriminalitätsbekämpfung.

Bedenklich ist nicht nur der Aderlass sozialdemokratischer Stimmen in Richtung AfD, sondern die erschreckende Tatsache, dass die AfD, unterschieden nach gesellschaftlichen Tätigkeitsbereichen, erhebliche Erfolge verzeichnet. Die Zugewinne entsprechen dem allgemeinen Durchschnitt der Bevölkerung – und dem entsprechen auch die Zugewinne. Ausnahme bilden die Rentner. Hier ist die AfD unterrepräsentiert. Aber dafür ist sie in zwei anderen starken Gruppen das genaue Gegenteil. Überdurchschnittlich vertreten ist die AfD in der Gruppe der Arbeiter und Arbeiterinnen und bei den Arbeitslosen.

Mit 38 Prozent sind die Arbeiter ihr stärkster Stimmenblock. Und sie liegt hier weit vor allen anderen Parteien. Die SPD kommt hier als die einstige „Arbeiterpartei“ nur noch auf 12 Prozent – mit einem Verlust von 22 Punkten gegenüber der Wahl von 2021. Die AfD verzeichnet hier im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl einen Zuwachs von 17 Punkten. Gleiches gilt für die Gruppe der Arbeitslosen. Auch hier ist die AfD mit 34 Prozent-Anteil und einem Zugewinn von 17 Punkten mit Abstand die stärkste Kraft. Die SPD kommt gerade mal auf 12 Prozent – mit einem Verlust von 14 Punkten gegenüber der Wahl 2021.

Im Falle der Verluste der SPD haben die Wahlnachbefragungen ergeben, dass die Gründe für die Abwanderung sehr heterogen sind. 60 Prozent verwiesen auf die lange Regierungsbeteiligung und erhofften Regeneration in der Opposition. Viele attestieren der Partei das Bemühen um sozialen Ausgleich, kritisieren aber zu etwas mehr als 50 Prozent zugleich, dass die Interessen der „hart arbeitenden Menschen“ gegenüber den Bürgergeldempfängern wie die Interessender Arbeitnehmer insgesamt zu wenig berücksichtigt würden. Und fast ein Drittel der Abwanderer nennt als Begründung die mangelnde Unterstützung von Scholz für die Ukraine.

Es wäre so gesehen fatal, ohnmächtig wie ein Kaninchen auf die Schlange AfD zu schauen. Je mehr man sie mit Lösungen für anstehende Probleme konfrontiert, desto dünner wird ihre Luft. Wiedererlangung verlorener Wählergunst ist angesichts eines harten Kerns rechter Wähler in der AfD nur bei den „Enttäuschten“ zu erhoffen. Das ist primär eine Herausforderung der praktischen Politik. Ob der künftigen Regierung das gelingt, entscheidet möglicherweise über die Zukunft der Demokratie hierzulande. Und das in einer Konstellation, wo die Feinde dieser Demokratie keine Minderheiten mehr sind, die mit dem Verfassungsschutz in Schach zu halten sind. Gegen eine mächtig auftrumpfende Internationale der Rechten kommt ein ganz anderes politisches Kaliber auf uns zu, von dem wir noch gar keine Vorstellung haben.

Und was folgt aus alledem?

Versuchen wir aus dieser Momentaufnahme einer sicherlich richtungsweisenden Bundestagswahl ein Fazit zu ziehen, so ergibt sich ein bedrohliches und gemischtes Bild. Die vielbeschworene gesellschaftliche und politische Mitte schmilzt. Alle Parteien dieses demokratischen Zentrums haben mit Ausnahme der Unionsparteien mehr oder weniger schwere Verluste kassieren müssen. Und die Unionsparteien sind kein sicherer Fels in der Brandung. Sie ist zwar wieder etwas gewachsen, aber von einem Tiefpunkt aus, der ihre Integrationskraft insbesondere nach rechts in einer konservativen Suchphase einer Post-Merkelzeit auf die Probe stellt.

Die Abspaltung der „Werteunion“ ist ein Indiz dafür, dass der Versuch, das konservative Profil programmatisch zu schärfen, nicht gerade als gelungen bezeichnet werden kann. Wie die jüngste Migrationsdebatte offenbarte, ist den christlichen Unionsparteien ausgerechnet der Wertebezug zu diesen für das Selbstverständnis so zentralen Institutionen wie den Kirchen abhandengekommen. Nie war das „Christliche“ an der Union von den Kirchen so offen in Frage gestellt worden. Das wirft nicht nur Fragen nach dem Selbstverständnis des „Konservatismus“ auf, sondern vor allem dessen Verhältnis zum Christentum.

Doch diese Werteausrichtung ist momentan für die Union zweitrangig. Allem Anschein nach versucht sie eher eine FDP im Großformat werden zu wollen. Die Fokussierung auf Wirtschaft als Kernkompetenz – gepaart mit einem wenig zukunftsweisenden Programm einer liberalen Wirtschaftspolitik aus der Vergangenheit. Alles wird symbolisiert in Steuererleichterungen für die Wirtschaft und der Anbetung der Schuldenbremse. Dies wiederum ist nicht nur eine dysfunktionale Problemlösung, man leistet auch keinen Beitrag zur sozialen Integration. Diese Union stiftet außer zweifelhaften Wohlstandgarantien keinen Beitrag für das Zusammenleben einer zwangsläufig vielfältiger werdenden Gesellschaft. Und sie enthält keine Antworten auf die tektonischen Veränderungen in der Weltwirtschaft und Weltpolitik.

Das Zeitalter der „transatlantischen Gemeinschaft“ als Sicherheitsschild ist vorbei. Als Wertegemeinschaft wie als Interessengemeinschaft. Es gegen den erklärten Willen der Vormacht dieses Nachkriegskonstruktes am Leben zu erhalten, dürfte zum Scheitern verurteilt sein. Und das Ersatzstück Europa ist zwar die einzig verbliebene Lösung, aber dafür momentan denkbar schlecht geeignet, denn die neue Bedrohung steckt wie ein Virus im europäischen Körper selbst.

Die Krise der bestehenden Institutionen im internationalen Kontext ist so dramatisch, dass es eigentlich nur verwundern kann, wie es fast gelungen ist, das alles aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Diese Krise bietet der AfD die Chance, sich auch international als problemlösende Partei der Zukunft zu präsentieren, wenn die Mitte nichts weiter bietet als das zu erhalten, was sich wohl nicht halten lässt. Das wird auch nicht dadurch leichter, dass mittlerweile auch die Grünen mit ihrem Nato-Bekenntnis in dieser internationalen Falle stecken. Die Nato war und ist faktisch keine Wertegemeinschaft. Wenn sie es wäre, würde sie genau daran gegenwärtig scheitern. Welche Interessen sie noch bindet, ist eine der Fragen, die sich mit aller Schärfe mit der Beendigung des Ukrainekrieges und der Folgen daraus ergeben.

Anmerkung: Alle Zahlen zur Bundestagswahl stammen aus der Wahlanalyse des Forschungsinstituts „dimap“ und sind einzusehen unter „www.tagesschau.de“.