Anmerkungen zu einer absurden Behauptung

Eigentlich ist es die Mühe nicht wert, sich mit der hingeworfenen Behauptung von Alice Weidel, „Hitler war ein Kommunist“, überhaupt zu beschäftigen. Die Absurdität dieser Behauptung ist so offenkundig, dass sie höchstens auf die Verkünderin ein bezeichnendes Licht wirft. Die von ihr genannten Gründe für Hitlers „Kommunismus“, die hohen Steuern und Verstaatlichung von Unternehmen, sind ein zusätzlicher Beleg dafür. Das erinnert an Trumps Amerika, wo man schon Sozialist wird, wenn man für eine gesetzliche Krankenversicherung ist.

Was aber waren die Grundelemente des NS? (Die Abkürzung NS steht im Folgenden für „Nationalsozialismus“ bzw. „Nationalsozialisten“.) Ein Grund sich dem Thema der Wirtschaftsvorstellung und dem „Sozialismusbegriff“ der Nazis und der früheren Rechten zu widmen, ergibt sich daraus, dass auch jenseits von Frau Weidel hier gegenwärtig häufiger die Differenzierungen abhandenkommen. Und ein weiterer, weil es leider auch in den aktuellen Debatten nötig ist, Wissensbestände über die reale NS-Herrschaft und die „Weltanschauung“ der Nazis in der täglichen Auseinandersetzung mit den Rechten zu stärken.

So wie es nötig ist, den Verharmlosungen und den Geschichtsrevisionen seitens der AfD bezüglich der NS-Vergangenheit entgegen zu treten, ist es geboten, auch vor voreilige Gleichsetzungen der AfD mit den Nazis zu warnen. Wie der jüngsten Ausgabe der Wochenzeitschrift DIE ZEIT zu entnehmen ist, sinkt das Interesse an der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit und damit auch das Wissen darüber. Über die Bewahrung des Wissens über die Verbrechen der Nazis hinaus wird angesichts der klammheimlichen Renaissance so mancher ihrer „Ideen“ immer wichtiger, diese kritisch in Erinnerung zu rufen. Und dazu gehört auch deren „Ideologie“.

Womit wir gleich am Beginn vor einem Problem stehen. Strenggenommen hatten die Nazis vergleichbar anderen politischen Strömungen wie Liberalismus und Sozialismus / Kommunismus weder ein Programm noch eine Ideologie in dem Sinne, dass hier ein handlungsleitendes Ideensystem bestand. Die Männer der „Bewegung“ verstanden sich wie ihre frühen Vorbilder, die faschistischen Kampf- und Schlägertruppen Mussolinis in Italien, als „Männer der Tat“, die schlimmstenfalls ihrem Tun im Nachhinein einen Sinn zu geben versuchten. Sie verstanden sich auch nicht als „Idealisten“, die sich für eine oder mehrere „Ideen“ aufopferten.

Was sie verband, nannten sie gemäß ihrem Führer eine „Weltanschauung“ und die entsprang keinem logisch kohärenten Lehrsystem, sondern bestand aus gesetzten Bekenntnissen, die man teilte oder nicht und dementsprechend gehörte man dazu oder nicht. Es war eine Gefühls- und Gesinnungsgemeinschaft, die der Kampf als Selbstzweck zusammenhielt. Ihr „geistiges“ Markenzeichen war ein „Irrationalismus“, der sich aus vielen Quellen speiste, die zusammengeworfen wurden und im „Rationalismus“, in Verstand und Vernunft ihren Feind sah. Liberalismus wie Sozialismus und Kommunismus waren somit identische Feinde.

Für unsere Zweck bieten sich die Wörter (eben nicht als Begriffe) „national“ und „sozialistisch“ als Ausgangspunkte an, um zu erkunden, was darunter verstanden wurde. Die Unterschiede zum „Kommunismus“ oder Sozialismus“, wie wir sie aus der Tradition der Arbeiterbewegung und durch die damit verbundenen Theoretiker kennen, werden so deutlich.

Der „deutsche Sozialismus“ und Hitlers „nationaler Sozialismus“

Gleichheit des Wortes, der Bezeichnung ist nicht Gleichheit des Begriffs einer Sache, wie der nahezu inflationäre Gebrauch von „Sozialismus“ nach dem Ersten Weltkrieg bezeugt. Stellvertretend für eine stattliche Zahl weiterer Zeitgenossen soll hier Oswald Spengler dienen. Er verkündete nicht nur auflagenstark den Untergang des Abendlandes, sondern auch einen Preußischen Sozialismus, der sich als Werk einer „Klasse von sozialistischen Herrennaturen“ verstand und nichts anderes als „Macht, und immer wieder Macht“ bedeutet. (Spengler 1922, 98)

Ganz ähnlich definierte das auch der prominente Wirtschaftshistoriker Werner Sombart 1934 in seinem umfangreichen Beitrag „Deutscher Sozialismus“. (Sombart 1934) Dass beide dem nazistischen „Rassenkampf“ nahestanden und den marxistischen „Klassenkampf“ als Verbrechen am Volk verabscheuten, war offenkundig. Der Primat der „Rasse“ vor der „Klasse“ war beispielhaft für eine ganz Schar „rechtsintellektueller“ Anhänger der einflussreichen „Konservativen Revolution“. In der Weimarer Republik stand der Geist keineswegs links.

Was das „Sozialistische“ im Namen der NSDAP angeht, handelt es sich zunächst um ein damals positiv konnotiertes Wort, nicht um einen Begriff. In einer von Adolf Hitlers frühen Reden aus dem Jahre 1922, die wie alle von unendlicher Länge mit immer denselben Phrasen und Anklagen gefüllt war, finden sich klärende Worte, was für die „Nationalsozialisten“ mit „national“ und „sozial“ gemeint war. Nach seiner Feststellung, dass „Demokratie grundsätzlich nichts Deutsches, sondern etwas Jüdisches“ sei und deren „Majoritätsbestimmung jederzeit nur Mittel war zur Vernichtung der tatsächlichen arischen Führerschaft“ stehe man nun vor dem „letzten Verderben, dem Bolschewismus“.

Der Fehler im Krieg sei der Glaube gewesen, es gäbe ein Entkommen ins „Unbesiegte“, aber die wahre Alternative laute: „Entweder Sieg der arischen Seite oder ihre Vernichtung und Sieg des Juden.“ (Hitler 1922, 38 f.) Interessant ist daran, wie klar hier schon die Kernbotschaft der gesamten politischen „Weltanschauung“ Hitlers und der Bewegung verkündet wurde.

Sie findet ihre Ergänzung mit seiner Klärung, warum die „Bewegung“ die Begriffe „national“ und „sozial“ als „identische“ ins Zentrum ihres Namens stelle. „Dem Juden erst ist es gelungen, durch die Umfälschung des sozialen Gedankens zum Marxismus diesen sozialen Gedanken nicht nur dem nationalen zu entfremden, sondern, was ja praktisch erreicht worden ist, sie als stärkste Gegensätze hinzustellen.“ Dagegen habe man, wegen der „Wahrhaftigkeit des Willens“, die Bewegung als die „Nationalsozialistische“ getauft. „Wir sagten uns, daß ‚national‘ sein in allererster Linie heißt, in grenzenloser, alles umspannender Liebe zum Volk zu handeln und, wenn nötig, dafür auch zu sterben.“ (Hitler 1922, 39)

Und weiter „heißt sozial sein, den Staat und die Volksgemeinschaft so aufbauen, daß jeder einzelne für die Volksgemeinschaft handelt und demgemäß auch überzeugt sein muß von der Güte und der ehrlichen Redlichkeit dieser Volksgemeinschaft, um dafür sterben zu können.“ Zu dieser Sendung der Volksgemeinschaft kommt als weitere Erkenntnis: „Es gibt und kann keine Klassen geben. Klasse heißt Kaste und Kaste heißt Rasse.“ Kasten habe es in Indien gegeben, wo „Arier und dunkle Ureinwohner“ wie in Rom und Ägypten lebten. „Bei uns in Deutschland, wo jeder gleiches Blut trägt, der überhaupt Deutscher ist, und gleiche Augen hat und die gleiche Sprache spricht, da kann es keine Klassen geben, da gibt es nur ein Volk und weiter nichts.“ (Hitler 1922, 39 f.)

Aber man anerkenne, dass es innerhalb der „Volksgemeinschaft“ entlang der verschiedenen Berufe Abstufungen oder auch „Stände“ gebe. „Aber was diese Stände auch untereinander um den Ausgleich ihrer Wirtschaftsbedingungen zu kämpfen haben, so groß darf der Kampf nie werden und die Kluft, daß darüber die Bande der Rasse zerreißen.“ (Hitler 1922, 40)

Die Arbeit sei „ausschließlich jene Tätigkeit, die nicht nur dem einzelnen nützt, sondern der Gemeinschaft auf keinen Fall schadet, ja, im Gegenteil, mithilft, sie zu bilden.“ Und die „Auffassung von Arbeit“ liege in dem „Triebe“, der „unserer Rasse, unserem Blut entspringt.“ Die Verschiedenartigkeit der Rassen zeige sich nirgends deutlicher als im Verständnis der Arbeit. Dem Juden sei sie nur „Mittel zur Ausbeutung anderer Völker“, er schaffe nichts, sei „unproduktiv als Benützer und Genießer anderer Leute Arbeit.“ (Hitler ebd.) Und dies gelte unabhängig davon, ob der einzelne Jude „anständig“ sei oder nicht, es sei ein von „Natur verliehener Charakterzug“, von dem er sich „niemals freimachen“ könne.

Das „Programm“ der NSDAP und die Frage nach dem Privateigentum

Diese Rede, die zu den wenigen zählt, die man gutwillig als „programmatisch“ bezeichnen könnte, macht zunächst den Unterschied zwischen diesem „Sozialismus“ und dem der reformistischen wie revolutionären „Internationale“ der Arbeiterbewegung deutlich. Hitler umschrieb hier, was er am 24. Februar 1920 als das Programm der „Deutsche Arbeiter-Partei“ in 25 Punkten verkündete, das Gottfried Feder geschrieben hatte.

Ein großer Teil der Punkte entfiel auf die Festlegung, wer „Staatsbürger“ und „Volksgenosse“ ist und wer nicht. Aber es tauchen von Punkt 11 bis 18 Forderungen auf, die auf die Wirtschaft und Gesellschaft abzielen und eine gewisse Bekanntheit erlangten. So Punkt 11: „Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens. Brechung der Zinsknechtschaft.“ Die „persönliche Bereicherung durch den Krieg“ wird als „Verbrechen am Volk“ bezeichnet und die „restlose Einbeziehung aller Kriegsgewinne“ in Punkt 12 gefordert. Weiter wird die „Verstaatlichung“ aller schon „vergesellschafteter Betriebe (Trusts)“ 13. sowie „Gewinnbeteiligung an Großbetrieben“ (14.) und ein „großzügiger Ausbau der Alterversorgung (15.) gefordert.

Was sich zunächst wie ein etwas klobig und zusammenhanglos formulierter Katalog sozialistischer Forderungen liest, erhält dann in Punkt 16 eine überraschende Wende mit der Forderung nach der „Schaffung eines gesunden Mittelstandes“ und mit der „Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser“. Was hier an die städtischen Kleinunternehmen adressiert wird, wird unter Punkt 17 zur Falle bei den Bauern. Denn die dort „nationalen Bedürfnissen“ entsprechende „Bodenreform“ erfordert die „unentgeltliche Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation“. Das eröffnete ein breites Spektrum von möglichen Konsequenzen.

Politisch führte vor allem dieser Passus die Bewegung im Jahre 1926 anlässlich der Debatte über die Volksabstimmung zur „Fürsten-Enteignung“ in der Bauernschaft zu erheblichen Verunsicherungen über den „sozialistischen“ Charakter der Partei und brachte sie in ernsthafte Erklärungsnot.

Der Hintergrund war folgender: Die KPD hatte im Frühjahr 1926 erfolgreich ein Volksbegehren zur „entschädigungslosen Enteignung der Fürsten“ gestartet und am 20. Juni 1926 folgte dann der „Volksentscheid“ über einen mit dem Dachverband der deutschen Gewerkschaften (ADGB) abgestimmten Gesetzesentwurf. Es war eine der ganz wenigen gemeinsamen Aktionen aller Richtungen innerhalb der Arbeiterbewegung.

Dem Volksentscheid war zwar kein Erfolg beschieden, weil durch Intervention des Reichspräsidenten Hindenburg, der sich hier als treuer Vertreter von Klasseninteressen zeigte, festgestellt wurde, dass es sich hierbei nicht um ein Gesetz, sondern um eine Verfassungsänderung handle und folglich die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Wahlberechtigten erforderlich sei und nicht die einfache Mehrheit, die mit 38 % Zustimmung der wahlberechtigten Bürger vorhanden war. (Büttner 2008, 375 ff.)

Aber was auf dem ersten Blick wie eine Niederlage der Initiatoren aussah, war genauer betrachtet ein großer politischer Erfolg. Mitten in den zarten Aufschwung der von Krisen gebeutelten Republik zeigte sich eine große Zustimmung zu einer gesellschaftspolitischen Grundsatzfrage. Mehr als 2 Millionen Stimmen Zustimmung über das Potenzial des für sich schon einzigartige Bündnis der beiden Arbeiterparteien mit den Gewerkschaften wurden bei der Abstimmung erreicht.

Es gelang, weite Teile des Zentrums zu gewinnen und sogar Einbrüche ins liberale Bürgertum wurden erreicht. In dieser ordnungspolitisch zentralen Frage formierte sich ein breites Reformbündnis zumindest für eine Stärkung der „sozialen Gerechtigkeit“ und die Füllung der Weimarer Verfassung mit Elementen einer „sozialen Demokratie“.

Dass es sich bei der Fürstenenteignung um ein diffiziles Rechtsproblem handelte, weil unklar war, ob es sich hierbei um Staatsbesitz oder Privateigentum handelte, spielte dabei keine Rolle. Es ging um die politische Antwort auf eine Frage, die die Weimarer Verfassung bewusst offenließ. Da sie das Recht auf Privateigentum nicht im liberalen Sinne als ein „vorstaatliches Bürger- oder gar Menschenrecht“ bzw. als „heiliges“ oder „unverletzbares“ Recht garantierte, sondern als von der „Verfassung verliehenes“ einführte, war es per Verfassungsänderung auch zu ändern. Das betraf mithin auch die gesamte Wirtschaftsordnung.

Die NSDAP wurde mit dieser Frage kalt erwischt. Ein seit Beginn schwelender interner Streit musste entschieden werden. Die Antwort auf die Frage, was an der NSDAP „sozialistisch“ sei, war nun keine abstrakt-theoretische, sondern eine der praktischen Ausrichtung der Partei. Insbesondere in Norddeutschland war der Einfluss des sich „revolutionär-sozialistisch“ verstehenden Flügels in der der SA unter der Führung Otto Strassers, der sich insbesondere um die Zustimmung in der städtischen Arbeiterschaft bemühte, so groß, dass die Partei sich im Fall der „entschädigungslosen Fürstenenteignung“ im Grundsatz entscheiden musste, ob sie eine grundlegende Veränderung der bestehenden Eigentumsverhältnisse anstrebe oder mit Blick auf den verängstigten bürgerlichen Mittelstand – und hierbei geriet insbesondere die Masse der Kleinbauern ins Visier – diesen schützen wollte.

Faktisch erfolgte die parteiinterne Antwort und Lösung vor dem „Fürstenentscheid“. Auf der von Hitler einberufenen Bamberger Tagung im Januar 1926 stand die Auseinandersetzung mit eben diesem „sozialistischen“ norddeutschen Flügel (genannt der „Strasser-Flügel“) im Zentrum der Auseinandersetzung um die wirtschaftspolitische Richtung. Sie wurde mit der nichtssagenden Formel „weder antikapitalistisch noch sozialistisch“ beigelegt und schien vorerst zur Klärung nach außen zu reichen.

Aber der Schein trog, denn nicht nur bei den Bauern machte sich Unsicherheit breit, welchen Kurs die Partei ordnungspolitisch verfolgt. Um alle Zweifel zu beseitigen, sah sich Hitler später am 13. April 1928 dann doch genötigt, dem nach § 2 der NSDAP-Satzung vom Mai 1926 „unabänderlichen Parteiprogramm“ bezüglich dem Punkt 17 des Parteiprogramms eine klarstellende Erklärung zur Geltung des Privateigentums hinzuzufügen (Barkai 1988, 32):

„Da die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, daß der Passus ‚Unentgeltliche Enteignung‘ nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde und nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Das richtet sich demgemäß in erster Linie gegen die jüdischen Grundspekulationsgesellschaften.“

Diese grundsätzliche Anerkennung des Privateigentums an Grund und Boden war zwar zuvörderst an die Bauern und Haus- und Grundeigentümer adressiert, aber eine Grundsatzentscheidung die im Prinzip auch für die Großindustriellen und die private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel galt. Dabei ist zu bedenken, dass „gesellschaftspolitische“ Fragen an sich für die Nazis und alle „völkischen“ Kreise das Betreten feindlichen Territoriums bedeutete. Schon der Begriff Gesellschaft war verpönt, denn er entsprang dem Arsenal des liberalen und marxistischen Rationalismus und wurde in der gesamten „völkischen“ Bewegung zugunsten des „Volkes“ liquidiert. Die „Gesellschaft“ galt als Verkörperung einer „seelenlosen, blutleeren Mechanik“ der Individuen, das „Volk“ dagegen als das „organische Ganze“ des pulsierenden Lebens, des Blutes.

Diese Hinwendung zum Volk, kulminierend in der „Volksgemeinschaft“ war der Gegensatz zur Gesellschaft der Klassen und Klassenkämpfe und zu jenem Rationalismus, der direkt in die Hölle des Jüdischen, zum Marxismus führt. Dessen „Lehre vom Klassenkampf“ ist genau das weltanschauliche Krebsgeschwür am gesunden Volkskörper. Es ist nicht die Zerrissenheit des „Volkskörpers“, die sich aus sozialen Konflikten, Ungleichheiten etc. ergibt, sondern diese werden durch „weltanschauliche“ Gegensätze von außen, von Juden erst in die Volksgemeinschaft als Spaltung hineingetragen.

Dieses Gift der Spaltung kannte Deutschland lange Zeit primär durch die konfessionellen Kämpfe, nunmehr sei es das Werk des von Juden getragenen Marxismus. Seine Ausrottung wird später zur Voraussetzung für die „totale Mobilmachung“ (Ernst Jünger) im „totalen Krieg“, der Entfesselung der gesamten Volkskräfte für den Kampf ums Dasein, für die Herrschaft der germanischen Rasse über die minderwertigen Rassen und Völker.

Wer diesen Kern der „Weltanschauung“ Hitlers und der Nazis, die keine in sich rational strukturierte „Ideologie“ ist, sondern von Dogmen ausgeht, die quasi-religiösen Charakter haben, nicht versteht und als zentrale Triebfeder ihres Handels erkennt, wird nichts von dem „begreifen“, was sie getan haben. Das Leben ist nichts anderes als ewiger Kampf um Dasein, nicht der isolierten Individuen (das war das Axiom des liberalen „Sozialdarwinismus“) gegeneinander, sondern das Schicksal der in Gemeinschaften geteilten ungleichen Menschen als Völker, Nationen und Rassen.

Und dieser Kampf ums Dasein ist ein Kampf um den knappen Lebensraum. Und der ist knapp, weil Leben untrennbar verbunden ist mit Wachstum und ein Volk, das nicht wächst, ist dem Untergang geweiht. Um aber wachsen zu können, braucht jedes Volk Lebensraum, um existieren zu können und deshalb ist die Rede vom „ewigen Frieden“ eine existenzbedrohende Illusion.

Je mehr sich mit Beginn der dreißiger Jahre die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in Deutschland dramatisch in Massen von Arbeitslosen niederschlagen und aus der Wirtschaftskrise eine politische Krise wird, die der bis dahin randständigen NSDAP einen Rollenwechsel von einer radikalen, gewaltbereiten Minderheitengruppe zu einer machtpolitisch relevanten Massenpartei zuwies, desto bedeutender wurde auch für die herrschenden Kreise die zu erwartende wirtschaftspolitische Ausrichtung dieses neuen Machtfaktors.

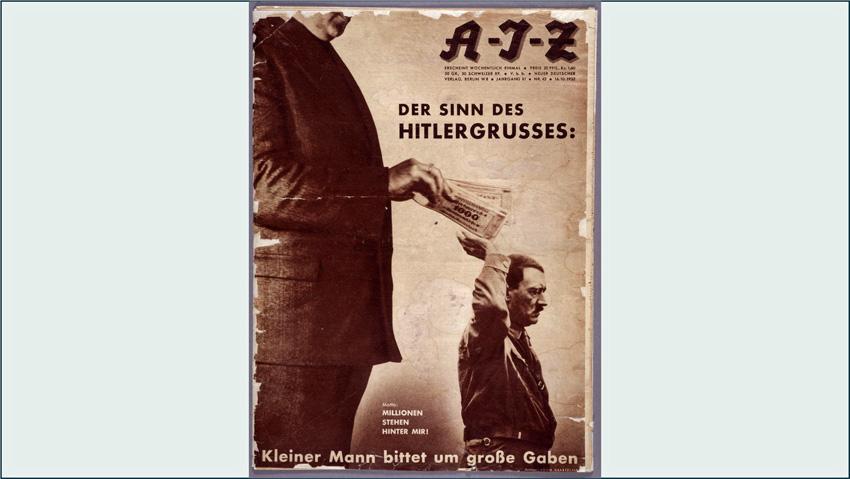

In diesem Kontext wurden die politischen Grundorientierungen des „Führers“ dieser Massen zu wirtschaftspolitischen Kernfragen für die „herrschenden Kreise“ von vitaler Bedeutung. Um die bedrohten Herrschaften zu beruhigen und zu befriedigen, bot ihm im Januar 1932 der schon länger ihm freundlich gestimmte Großspender, der Stahlbaron Fritz Thyssen, eine einzigartige Möglichkeit, alle Missverständnisse über den „Sozialismus“ im Nationalsozialismus auszuräumen.

Hitlers Rede vor dem Industrieclub 1932

Hitler wusste, was von ihm erwartet wurde. Für seine Strategie, „legal“ an die Macht zu kommen, war die Unterstützung der Industriebosse unabdingbar. Das Forum dafür war der Düsseldorfer Industrieclub, wo sich insbesondere die Vertreter der Stahl- und Schwerindustrie versammelten. Am 27. Januar, also fast genau ein Jahr vor seiner „Machtergreifung“, überzeugte Hitler seine schwergewichtige und wegen der Streikbeteiligung von NS-Betriebsgruppen skeptische Zuhörerschaft mit seinem Bekenntnis zum Privateigentum davon, dass „er keine grundsätzlichen Veränderungen der Wirtschaftsordnung im Sinn“ habe. (Piper, 2018, 119).

Zudem präsentierte er sich mit seinem kampfbereiten SA-Truppen angesichts der Schwäche des Weimarer Staates als den einzigen Retter Deutschlands vor der unmittelbaren Gefahr einer bolschewistischen Revolution. Nur er könne den damit absehbaren Untergang Deutschlands verhindern und zugleich mit der „Ausrottung des Marxismus“ Deutschland zu neuer Größe führen.

Hitlers Rede war nicht nur im Rahmen der aktuellen wirtschaftlichen und zunehmend auch politischen Krise von außerordentlicher Bedeutung, denn es ging auch um die finanzielle Absicherung, wenn nicht das Überleben der „Bewegung“, die an chronischem Geldmangel litt. Der diesbezügliche Erfolg seines Auftritts wird von seinen Biografen unterschiedlich bewertet.

Joachim C. Fest lobt zwar die Rede als eines der „eindrucksvollsten Zeugnisse seiner Redekunst“ und sein „ungewöhnliches Einfühlungsvermögen“ in die „autoritären, macht- und ordnungsstaatlichen Vorstellungen“ der 650 anwesenden Unternehmer (Fest 1973, 430), aber das erwünschte Ergebnis, dauerhaft von den finanziellen Sorgen seiner „Bewegung“ befreit zu werden, bewirkte sie noch nicht. (Fest 1973, 428) Ein zumindest finanziell reserviertes Echo seitens der Schwerindustrie zu diesem Zeitpunkt stellt auch Ian Kershaw in seiner mittlerweile „maßgebenden“ Hitler-Biografie fest, denn noch neigten die versammelten Herrschaften angesichts der anstehenden Reichspräsidentenwahl ganz überwiegend Hindenburg zu. (Kershaw 1998, 451)

Doch abseits dieser unmittelbaren tagespolitischen Erfolgserwartungen ist Alan Bullock, dem ersten bedeutenden Hitler-Biografen nach dem Zweiten Weltkrieg, zuzustimmen, dass es sich um „eine der besten Reden seines Lebens“ handelte. In „zweieinhalb Stunden“ finden sich alle die Grundgedanken wieder, auf denen seine Propaganda aufbaute“. (Bullock 1960, 192) Dabei ist systematisches Denken Hitler so fremd wie seiner gesamten Anhängerschaft, die sich als „Tatmenschen“ verstehen, die maximal ihre Taten nachträglich erklären, aber nicht vorher darüber räsonieren.

Insofern ist dieser Bewegung nichts fremder als Diskussion und rationale Begründung, sie kennt nur Befehl und Gefolgschaft. Die Parole „Führer befiel, wir folgen“ war keine Phrase, sondern die Substanz der Bewegung, die sich kaum überprüfbare Ziele setzte. Insofern war es das Kunststück eines Nobodys, der von Wirtschaft keine Ahnung hatte, einen so schwergewichtigen Kreis der deutschen Wirtschaftselite als Anführer einer unappetitlichen Schlägerbande in Braunhemden so lange mit der Darlegung seiner „Weltanschauung“ in Bann zu halten.

Der Auftritt lohnte sich, denn nach seiner ausschweifenden, zweieinhalbstündigen Rede spendeten die versammelten Herrschaften, die man als Karikaturen von George Grosz bestens kennt, nach dem gedruckten Wortlaut seines Vortrags in einer Broschüre, die im April 1932 erschien, „stürmischen, langanhaltenden Beifall“. (Hitler 1932, S.90)

Hitler beginnt mit einem „Begriff des Politischen“. „Politik ist nichts anderes und kann nichts anderes sein als die Wahrnehmung der Lebensinteressen eines Volkes und die praktische Durchführung seines Lebenskampfes mit allen Mitteln.“ (Hitler 1932, 70) Ausgangspunkt dafür ist immer das Volk selbst, als Subjekt und als Objekt. Alle anderen Lebensbereiche wie auch die Wirtschaft sind lediglich verschiedene Funktionen des Volkskörpers, die in keiner Hierarchie stehen.

Konstituierend ist, dass ein Volk immer in Abgrenzung und im permanenten Kampf ums Dasein mit anderen steht. Und zur Erkenntnis gehört, dass so wie die Völker sich rassenmäßig in ihrer Wertigkeit unterscheiden, so unterscheiden sich auch die Menschen innerhalb des Volkskörpers durch unterschiedliche Leistungen.

Diese Wertunterschiede werden in der Demokratie zur reinen Quantität, als Mehrheiten der Zahl werden sie nivelliert und ausgeblendet. Demokratie „ist nicht Volksherrschaft, sondern in Wirklichkeit Herrschaft der Dummheit, der Mittelmäßigkeit, der Halbheit, der Feigheit, der Schwäche, der Unzulänglichkeit. Es ist mehr Volksherrschaft, ein Volk auf allen Gebieten des Lebens von seinen fähigsten, dafür geborenen Einzelwesen regieren und leiten zu lassen, als alle Gebiete des Lebens von einer jeweils diesen Gebieten naturnotwendigerweise fremd gegenüberstehenden Majorität verwalten zu lassen.“ (Hitler 1932, 72)

Nirgends werde der Unterschied der Wertigkeit durch Leistung deutlicher erkennbar und realisiert als in der Wirtschaft. Dabei bedürfe aber der Verweis auf das Kernelement des Privateigentums für unsere Wirtschaftsordnung einer logischen Fundierung, die nicht vom Verweis darauf, es sei schon immer so gewesen leben könne. Das Privateigentum sei nur „dann moralisch und ethisch zu rechtfertigen, wenn ich annehme, daß die Leistungen der Menschen verschieden sind. Erst dann kann ich feststellen: weil die Leistungen der Menschen verschieden sind, sind auch die Ergebnisse der Leistungen verschieden.

Wenn aber die Ergebnisse der Leistungen der Menschen verschieden sind, ist es zweckmäßig, auch die Verwaltung dieser Ergebnisse ungefähr im entsprechenden Verhältnis den Menschen zu überlassen. (…) Damit muss zugegeben werden, daß die Menschen wirtschaftlich nicht auf allen Gebieten von vornherein gleich wertvoll, gleich bedeutend sind. Dies zugegeben, ist es jedoch Wahnsinn zu sagen: Auf wirtschaftlichem Gebiete sind unbedingt Wertunterschiede vorhanden, auf politische Gebiete aber nicht!“ (Hitler 1932, 73) Der Leistungsgedanke, „Autorität und Persönlichkeit“ statt des „Gesetzes der großen Zahl“ müsse auch in der Politik an die Stelle der Demokratie als die Summe der Stimmen treten. (ebd.)

Wer diese Parallelität des Leistungsgedankens leugne und gar die Demokratie von der Politik auf die Wirtschaft übertrage, begebe sich auf den Pfad des Kommunismus. Gleiches gelte bei der Übertragung auf das Militär, wo dann der Pazifismus das Äquivalent sei. Daraus folgert Hitler zwei sich gegenüberstehende Prinzipien: das der zerstörerischen Demokratie und das „Prinzip der Autorität der Persönlichkeit“, was das „Leistungsprinzip“ sei.

Mit ihm bildet sich wie in der Abstufung der ungleichen Völker die Ungleichheit innerhalb des Volkskörpers als eine Art Naturgesetz ab, dem das Volk sich selbst als Wille stellen muss. (Hitler 1932, 74) Hier drängt sich freilich die Frage auf, was an diesen Kriterien gemessen die Leistung ist, die einen „Emporkömmling“ wie Hitler „Autorität der Persönlichkeit“ verleiht? Würde Max Webers Charisma als „legitime Form der Herrschaft“ das erklären?

Hitler stellt die Frage natürlich nicht und geht direkt zur Kritik am Liberalismus über. Weil der nur die Konkurrenz der Individuen untereinander kenne, führe dieser Individualismus letztlich zur Demokratie, die sei aber überfordert im politischen Kampf der großen Kollektive. Nicht zufällig versuche er, wie es sich exemplarisch an England zeige, die Welt über die Verbreitung der Waren durch Handel zu erreichen. (Hitler 1932, 75)

Dieser liberalen Illusion, durch Handel den Lebensinteressen eines Volkes gerecht zu werden, die darin begründet sei, dass die negativen ökonomischen Folgeeffekte ausgeblendet würden, setzt er noch zurückhaltend einen anderen Expansionstyp entgegen: die Notwendigkeit der Eroberung von Lebensraum für ein wachsendes Volk und seinen (wachsenden) Bedürfnissen. Dass es dafür statt des Tausches dann der Gewalt bedarf, relativiert er mit den Verweisen auf die kolonialen Landnahmen der Briten und anderer Kolonialmächte, die alle nicht auf friedlichen Tausch, sondern auf Gewalt basierten.

Nebenbei enthält hier auch Stresemanns Wirtschaftskurs, über den Weltmarkt Deutschland wieder zu neuer Größe zu bringen, eine unausgesprochene Abfuhr, was aber bei der nicht exportorientierten Schwerindustrie in seiner Zuhörerschaft einschließlich der angedeuteten agrarwirtschaftlichen Autarkiebestrebungen Beifall findet. (Hitler 1932, 87 f.) Hier bleibt nur anzumerken, dass Hitler die notwendige „Ostorientierung“ als „Eroberung von Lebensraum“ der alten Kolonialpolitik schon im letzten Kapital des zweiten Bandes von Mein Kampf 1927 als allein Erfolg versprechende Alternative entgegensetzte. (Hitler 1938, 726 ff.)

Parteiintern gab es damals nur noch schwache Stimmen, die in Hitlers Auftritt vor der Schwerindustrie einen Kniefall vor den alten Mächten sahen. Diese nach der Machtergreifung vollends verebbenden Stimmen waren aber nicht der Grund für die zweieinhalb Jahre später erfolgende Entmachtung der SA. In der so genannten „Nacht der langen Messer“ am 30. Juni 1934, auch als „Röhm-Putsch“ bekannt, wo neben dem SA-Chef Röhm weite Teile der SA-Führung sowie unsichere Parteigänger und Störenfriede auch aus dem Spektrum der „Konservativen Revolution“ ermordet wurden, hatte nichts mit der ausgebliebenen „soziale Revolution“ zu tun, sondern mit gesonderten militärischen Ordnungsansprüchen der SA gegenüber der Reichswehr, die Hitlers Autorität zu schwächen drohten.

Literaturverweise:

Barkai, A. (1988): Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Ideologie, Theorie, Politik 1933-1945, Frankfurt a.M.

Büttner, U. (2008): Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933. Stuttgart

Bullock, A. (1960): Hitler. Eine Studie über Tyrannei. Düsseldorf

Fest, J.C. (1973): Hitler. Eine Biografie. Frankfurt / M. – Berlin – Wien

Freyer, H. (1931): Revolution von rechts. Jena

Freyer, H. (1933): Herrschaft und Planung. Zwei Grundbegriffe der politischen Ethik, in ders. Herrschaft, Planung und Technik- Aufsätze zur politischen Soziologie. Hg. Von E. Uner, Weinheim 1987, S. 17 – 44

Herbst, L. (1993): Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik im internationalen Vergleich, in: Benz, W & Mommsen, H. (Hg.): Der Nationalsozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft. Frankfurt a.M. 1993, S. 153 – 176

Hitler, A. (1922): Was soll das Ende sein? Rede am 12. April 1922, in: E. Klöss (Hg.): Reden des Führers. Politik und Propaganda Adolf Hitlers 1922-1945. München 1967, S. 28 – 43

Hitler, A. (1932): Rede vor dem Industrieclub in Düsseldorf, in: Max Domarus: Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945. Bd. I. Erster Halbband 1932-1934- Wiesbaden 1973, S.69 – 90

Hitler, A. (1937): Mein Kampf. München 270. – 274. Aufl.

Huber, E.R. (1934): Die Gestalt des deutschen Sozialismus. Hamburg

Kershaw, I. (1998): Hitler. 1889-1936. Bd. I. Stuttgart

Landa, I. (2022): Der Lehrling und sein Meister. Liberale Tradition und Faschismus. Berlin 2022

Neumann, F. (1944): Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Köln-Frankfurt a.M. 1977

Piper, E. (2018): Geschichte des Nationalsozialismus. Von den Anfängen bis heute. Bonn

Rosenberg, A. (1933): Der Mythos des 20. Jahrhunderts. München 10. Aufl.

Schmitt, C. (1930): Staatsethik und pluralistischer Staat. In: ders. Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939. Berlin 1988, S. 133-145

Schmitt, C. (1931): Die Wendung um totalen Staat. In: ders. Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939. Berlin 1988, S. 146-157

Schmitt, C. (1932): Starker Staat und gesunde Wirtschaft, in: ders. Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969. (Hg. Günter Maschke) Berlin 1995, S. 71-85

Schmitt, C. (1933): Staat, Bewegung, Volk. Hamburg

Sombart, W. (1934): Deutscher Sozialismus. Berlin

Spann, O. (1923): Der wahre Staat. Leipzig

Spann, O. (1930): Gesellschaftslehre. Leipzig (3. Aufl.) (1914)

Spengler, O. (1922): Preußentum und Sozialismus. München (1919)

Tooze, A. (2006): Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. München

Wehler, H. U. (2003): Deutsche Gesellschaftsgeschichte IV. Band. Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zu Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949. München